【テレプレッシャー】退勤後も気になる仕事のチャット…組織行動論から見えたその意外な原因と対策

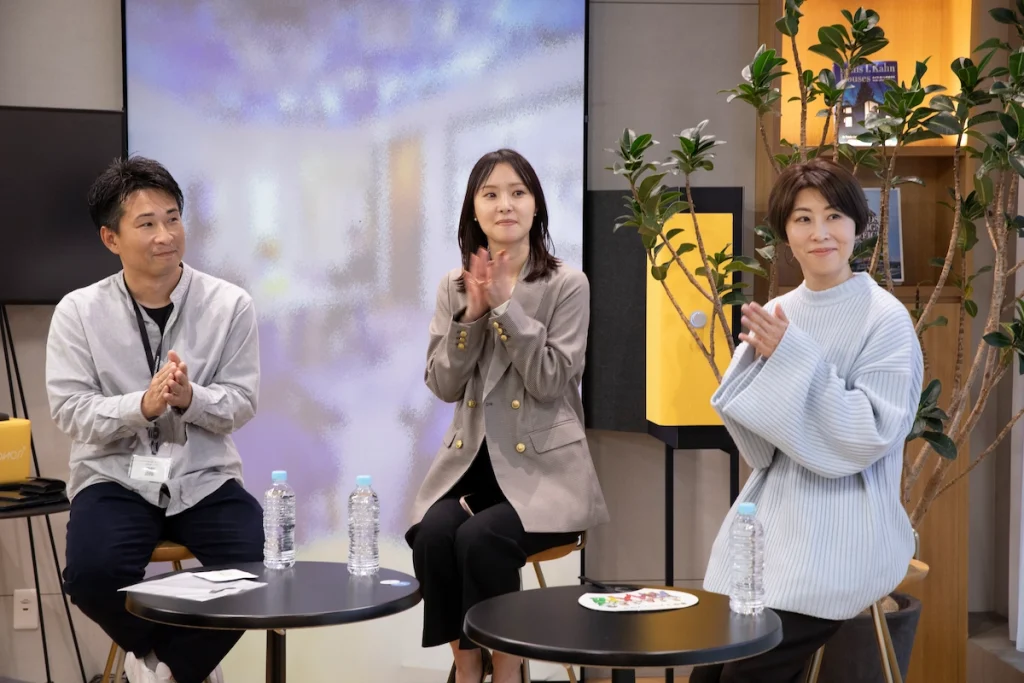

退勤後や休日でもチャットの動きが気になったり、メッセージを返さなくてはと焦ったり──。常に仕事から離れられない状態は、健康を損ねるリスクを高める。テレプレッシャーを研究する中央大学准教授の林祥平氏のお話から、その意外な原因と職場でできる対策を見ていこう。良かれと思った行動が、実はプレッシャーになっているかもしれない……。

Culture, Style

-

林 祥平/はやし しょうへい

中央大学商学部経営学科准教授。一橋大学大学院にて経営学修士(MBA)、神戸大学大学院にて博士(経営学)を取得。明治学院大学専任講師・准教授を経て、2025年より現職。組織行動論・人的資源管理を専門に、リモートワークや情報通信技術の普及が働く人にもたらす影響についても研究を推進する。著書に『一体感のマネジメント: 人事異動のダイナミズム』(白桃書房)など。

ワーカーを侵食する「見えないストレス」

SlackやMicrosoft Teamsに代表されるビジネスチャットツールは、時間や場所を選ばない非同期のコミュニケーションを促進した。働き方の柔軟性・自律性は高まった一方で、常に仕事のことが頭から離れず、休まらない人も多いのではないだろうか?

「テレプレッシャー」は、情報通信技術の普及に伴う課題として注目されるようになった概念だ。メールやチャットなどのメッセージを受け取った際、すぐに返信しなければと焦ったり、常にチェックを強いられているように感じたりする心理状態を指す。

比較的新しい概念ということもあり、国内で扱う研究者はまだ数少ない。その専門家の1人である林氏によれば、テレプレッシャーは「見えないストレス」だという。

「従来のストレス研究では、上司からの圧力や仕事の負荷といった、職場でのわかりやすいストレス原因が多く扱われてきました。しかしテレプレッシャーは、職場のストレス原因からは物理的に離れた、気づきにくいところでじわじわと働く人に負荷をかけるものです」

ストレスから回復するためには、勤務時間外に心身ともに仕事から離れることが重要だ。しかし、テレプレッシャーを感じている状態では、終業後や休日も仕事のことが頭から離れず、緊張状態が続いてしまう。メッセージがあれば返信の必要性を感じ、着信がなくてもその可能性を見越して社用端末を持ち歩く。これが常態化すると、仕事を忘れて休息を取る時間がどんどん削られていく。

テレプレッシャーの代表的な悪影響に、睡眠の質の低下があると林氏は指摘する。不十分な睡眠によって心身が回復しない状態が続くと疲労が蓄積し、バーンアウト(燃え尽き症候群)に至る危険性も高まるという。

チャットツールの普及が柔軟なコラボレーションを促す一方で、見えないストレスがワーカーをむしばんでいるのだ。

良かれと思った支援がなぜ? 「上司の手厚いサポート」の副作用

そもそも、なぜテレプレッシャーは生じてしまうのだろうか?

これまでの組織行動論の研究では、IT系の業種のように日常的に情報通信機器に触れる時間が長いことや、シンプルに業務量が多い職場であること、レスポンスは早くするべきといった組織の暗黙の空気感などが原因として指摘されている*¹。個人の性格特性も無関係ではなく、いわゆる生真面目な人ほど、メッセージに対して迅速かつ丁寧に対応しなければならないと感じ、プレッシャーを抱えやすい傾向があるという*²。

しかし、問題はそれだけではない。林氏の研究からは、「上司の手厚いサポート」がテレプレッシャーにつながっているという、意外な実態が見えてきている。調査の結果、上司から手厚い支援を受けている人ほど職場への貢献の義務感を強く感じ、テレプレッシャーも高い状態にあるという関係が見られたのだ。

上司が業務の手助けをしたり、部下一人ひとりの状況に配慮したりする支援行動は、一般的には業務効率を高めたり、感謝の感情を生んだりするポジティブなものと捉えられている。しかしその一方で、手厚いサポートを受けた部下は「こんなに良くしてもらって申し訳ない」という恩義を感じるようになる。

人間には一般的に、誰かから受けた借りを返さない状態に対し、落ち着かなさや申し訳なさなどの不快感情を抱く「社会的交換」というメカニズムがある。親身な上司への恩義は「期待に応えなければならない」という義務感へと変化し、勤務時間外にも持続するプレッシャーへとつながることがあるのではないかと林氏は考察している。

「手厚いサポートは、もちろんある意味では正解です。一方で、何らかの対処を講じないと、意図しない副作用を生む可能性があります。施策の効果はポジティブなものだけでなく、ネガティブな部分がある可能性も考慮し、多角的に検証する必要があるでしょう」

リーダーの努力だけでなく、制度と関係性で対処する

職場では見えにくいことに加え、手厚いサポートがむしろ逆効果になりえるテレプレッシャー。組織や個人として、どう対処すればよいのだろうか?

まず林氏が指摘するのは、上司やリーダーが個人でできる努力には限界があるという現実だ。テレプレッシャーは職場を離れた時間で起こるもののため、上司が直接マネジメントできる範囲を超えている部分が大きい。業務時間外にメッセージを送らないという施策はありえるが、有給休暇中の社員が業務時間内のグループチャットの動きにテレプレッシャーを抱くケースもあり、そこまで対処するのは限界があるだろう。

そこで重要になるのが、組織上の制度・ルールでの対応だ。たとえば企業やチームで、「勤務時間外の返信は不要」「社用のモバイル端末はオフにしてよい」といった原則を明文化することが挙げられる。欧州の一部の国では、「つながらない権利(right to disconnect)」という考え方が導入されており、公務員が勤務時間外の仕事関連の連絡に対応する義務はないと法的に定められている事例は参考になる。法律や規則とまでいかなくても、チーム内で共通認識を持つだけでワーカーの負担は軽減されるはずだ。

加えて、日常的なコミュニケーションの重要性も林氏は強調する。「上司が良かれと思ってやった支援がテレプレッシャーの形で負担になるのは、お互いの真意が伝わらず誤解が生まれている状態とも捉えられます。お互いの人となりや考え方がわかっていると誤解は起こりにくくなるので、業務上の情報交換だけでなく、雑談的なより幅広いコミュニケーションはテレプレッシャーの防止にもなるはずです」。

他のメンバーからの批判を懸念せず、安心してコミュニケーションや行動ができる雰囲気は「心理的安全性」と呼ばれ、チーム内の連携やウェルビーイングの観点から注目されている。職場の心理的安全性の確保は、メンバー間の相互理解を深めることを通じて、見えないストレスを軽減することにもつながるだろう。

テレプレッシャー問題が照らし出す、リアルオフィスの価値

林氏のお話からテレプレッシャーの影響や原因、メカニズムなどを考えていくと、リアルなワークプレイスの価値があらためて見えてくる。

テレプレッシャーの背景には、親身なサポートが上司の意図とは裏腹に過度な期待として受け取られたり、何気なく送ったメッセージに「これはすぐに返信してほしいのではないか」というネガティブな勘ぐりが生まれたりと、コミュニケーションのすれ違いが潜んでいる。

こうしたすれ違いを防ぐうえで、お互いの人となりの理解や、意図が読み取れないときに率直に質問できる関係性が重要となる。しかし、この種の関係性はドライな仕事のやり取りで終始しがちなオンライン通話やテキストチャットのみでは育まれにくい。

対して、リアルなオフィスでは廊下ですれ違ったときの何気ない会話や、職場でのふとした仕草から、相手の人柄に触れる機会も生まれやすい。相互理解のための情報が豊かになり、より深い理解に裏打ちされたコミュニケーションの実現が、対面で顔を合わせるワークプレイスの大きな価値として見直されてくるだろう。

さらに、自宅から職場へと物理的に移動することが、気持ちを仕事モードへと切り替えるスイッチとしても機能しているのではないかと林氏は言う。在宅勤務では環境を強制的に切り替える機会がないため、仕事から離れた心理的な休息を取るきっかけをつかみづらくなる*³。テレプレッシャーの悪影響がより顕著に現れる可能性があるのだ。移動時間や交通機関の混雑を理由に出社を敬遠する声も多いが、一見ネガティブな通勤時間にも隠れた効能を見いだせる。

リモート中心の働き方はワーカーの自律性やワークライフバランスを尊重する重要な選択肢だ。しかしその一方で、情報通信技術によってテレプレッシャーという新たな課題が浮上してきたように、「意図せぬ副作用」が生じることには目を向ける必要がある。

上司の手厚いサポートという一見何の問題もない、むしろ称賛される行動にすら副作用が存在する。良いとされている施策を手放しで導入するのではなく、正負両面の影響を検証し、ネガティブな影響をどう補完するかまでを施策に織り込むことが大切だ。この種の検証のうえで、林氏らが取り組む組織行動論分野の研究知見の重要性は今後さらに増していくだろう。

- 文献

*¹ Barber, L. K., & Santuzzi, A. M. (2015). Please respond ASAP: workplace telepressure and employee recovery. Journal of occupational health psychology, 20(2), 172.

*² Grawitch, M. J., Werth, P. M., Palmer, S. N., Erb, K. R., & Lavigne, K. N. (2018). Self‐imposed pressure or organizational norms? Further examination of the construct of workplace telepressure. Stress and Health, 34(2), 306-319.

*³ Hayashi, S. (2024). From home to office: dynamics of remote work frequency, boundary crossing and employee well-being. International Journal of Workplace Health Management, 17(4), 385-400.

- 連載「Scientific Implications」のその他の記事はこちら