データは人の行動を変えられるか。働き方変革におけるデータ活用とは

ABW(Activity Based Working)とは何か──。コロナ禍でリモートワークが加速度的に普及するなどし、ABWという言葉を耳にする機会が増えた。実際に導入に踏み切った企業も少なくない。ただ、ABWでワーカーの働き方はアップデートされたのか。あるいは、企業の生産性は上がったのか。そもそも、ABWの理念や本質はしっかり理解されているのか。

本連載では、ABWの創始者である、オランダ発のグローバルな働き方コンサルティングファーム・Veldhoen + Company社の岸田祥子氏、生駒一将氏に、ABWの理念から実践、展望まで、国内外で最もホットな話題を全6回にわたって提供してもらう。第4回のテーマは「行動変容を促すデータ活用法」。

Facility, Technology

-

岸田 祥子/きしだ しょうこ

株式会社ヴェルデホーエンカンパニー カントリーマネージャー/シニアコンサルタント

奈良県出身。京都工芸繊維大学大学院にてオフィス環境と知識創造に関する研究に取り組む。卒業後、オフィス家具メーカーに勤務。2019年にVeldhoen+Companyへ入社し、日本初のABWプロジェクトに参画。以降、製造業を中心にABW導入を支援するプロジェクトに多数関与。ABWという新しい働き方を、組織の働き方や文化を尊重したうえで定着させるための導入プロセス設計やチェンジマネジメントが専門。 -

生駒 一将/いこま かずま

株式会社ヴェルデホーエンカンパニー コンテンツマネージャー

サンフランシスコでのオフィスマネージャー経験を経て、日本国内でオフィス・働き方領域のコンサルティングに従事。現在は、欧州の先進企業への視察や最新トレンドを取り上げたセミナー・イベントの企画も行いながら、国内外の知見をもとに実践的なアプローチを発信している。同時にABWやハイブリッドワークの導入支援、チェンジマネジメントに関するトレーニングなどのサポートも担う。企業の働き方変革において「空間」「制度」「文化」をつなぐ視点を大切にし、理想論にとどまらない実行可能な変革を支援している。

はじめに

オフィスをどう設計し、どのような働き方を組織に根付かせるか。その問いに対して、万人に当てはまる答えはない。しかし、確かな指針となるのがデータである。

一方で、データを集めるだけで正しい答えを導くことができるのかというと、そうではない。従業員満足度やオフィスの利用度、出社率など、膨大なデータを集めても、それ自体が従業員の働き方を変える訳ではない。データを正しく活用するには、それに意味を与え、行動変容へと導くための人の意志が重要である。

データは、働き方がどう変わりつつあるのかを観察し、改善を積み重ねるための基盤となる。これまでも述べてきたように、働き方は「オフィスをリニューアルすれば変わるもの」ではない。新しいオフィスで働き始めた時、あるいはそれ以前を起点とし、ありたい姿に向けて、長期的かつ柔軟に改善を積み重ねていく。そのプロセスを支えるのがデータである。

この記事では、働き方変革におけるデータ活用の変化と課題を通じて、その本質である「人の行動変容へどう結びつけるか」 を探っていきたい。

多様なデータで働き方を多面的に捉える

テクノロジーの進化により、多様なデータがオフィスデザインや働き方変革に活用されるようになり、従来とは異なるアプローチが可能になりつつある。

変化①:オフィスデータから人のデータへ

これまでオフィスマネジメントにおけるデータ活用は、座席の稼働率や会議室の使用率といったオフィス利用状況の把握に重点が置かれ、ファシリティコストの効率化が目的となることが多かった。

現在では、働く場がオフィスに限定されなくなったことで、空間効率だけでなく、人の活動全体を捉えることが求められている。さらに、人的資本経営の本格化に伴い、オフィス投資を「コスト」から「人への投資」として捉える流れも一層強まっている。働き方変革にはより広範かつ深いデータが必要とされている。

変化②:客観データの多様化

これまで主流だったのは、従業員アンケートに代表される主観的な(定性)データだった。しかし2010年代以降は、センサーやビーコンの活用により客観的な(定量)データを収集できるようになった。例えば、会議室の予約状況や席の利用、入退室記録、ウェブ会議の頻度や長さなど、さまざまな客観データを従来より容易に取得できるようになった。

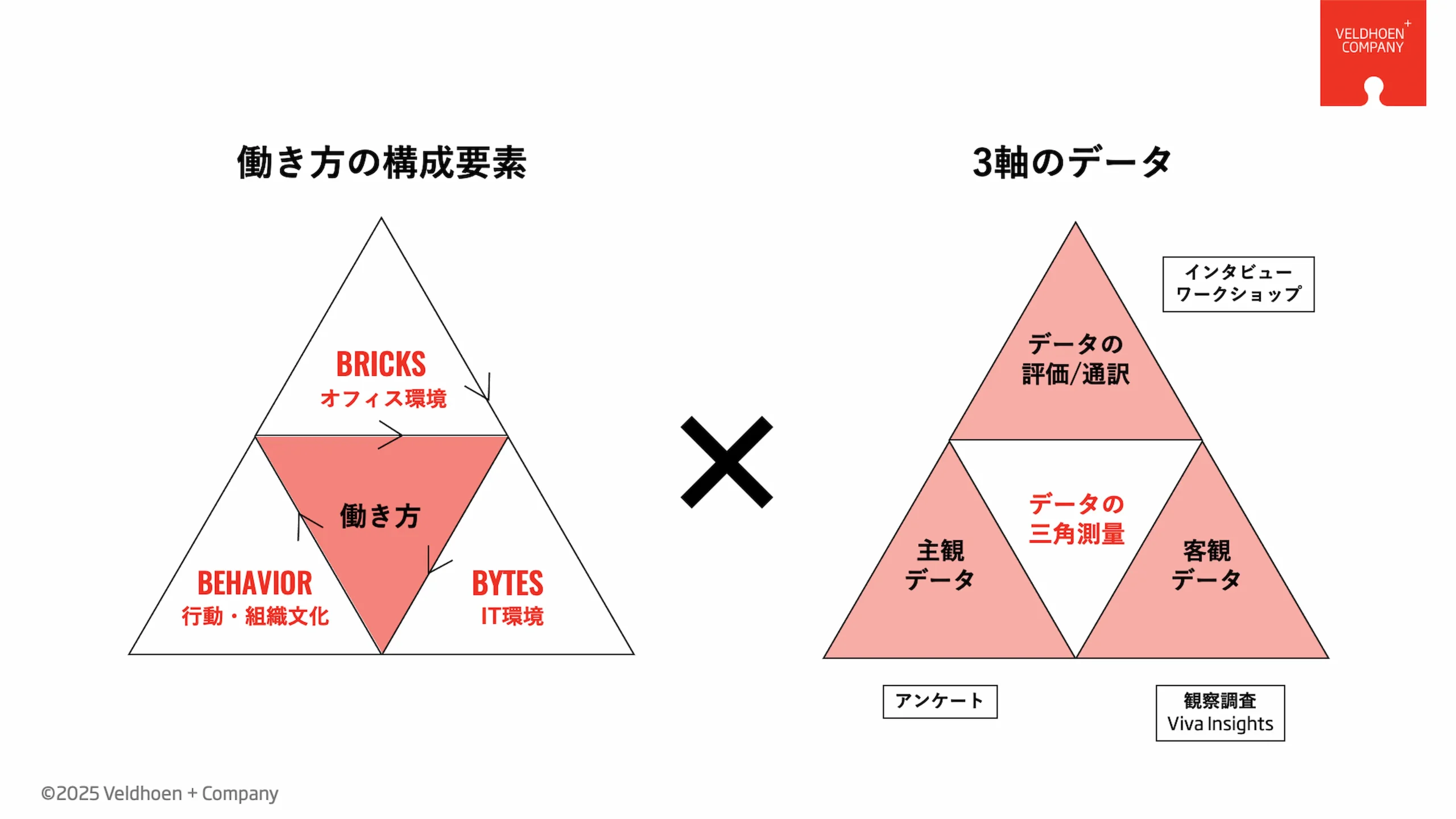

変化③:データ収集から評価・選択へ

客観データによって「適切な会議室の数や規模」「必要な座席数」などを明確な根拠をもって算出できるようになった一方で、数字だけでは「なぜ」を十分に説明できない。その背景を理解するには、従業員アンケートやインタビュー、観察といった主観データを組み合わせて実態を分析するスキルが欠かせない。

データ分析を目的化しない

データの多様化はオフィスマネージャーにとって心強い一方、経営層からは数値でわかりやすく成果を示すよう求められることも多い。オフィスや働き方への投資が「人への投資」と位置付けられる今、ROI(投資収益率)を示すKPI(重要業績評価指標)を設定する場面は確実に増えている。

しかし、行動変容のうえで重要なのは、経営指標に直結する数値やロジックを描くことではない。大切なのは、人の行動が設定した目標に対してどの程度変わったかを可視化し、それを次の改善にどうつなげるかである。KPIも先に挙げたツールも、目的ではなく行動変容を支えるための手段である。

【事例】日立製作所 電力システム設計部

例として、日立製作所 電力システム設計部(以下、電力設)の取り組みを紹介したい。

同部門は2016年から働き方改革に取り組み、パンデミックを経てハイブリッドワークを前提としたABWへとシフトした。掲げたビジョンの実現に向け、オフィス環境・行動・意識という3軸でKPIを設定。例えば、環境面では「集中作業を支援できているか」、行動面では「メンバーの新たな一面を知る機会があったか」、意識面では「自分の価値観が受け入れられていると感じるか」といった指標で、継続的にデータを集めている。

電力設が重視したのは、KPIの因果関係や構造を明確にすることではなく、2020年のパイロットオフィスに取り組む前から現在に至るまで、データ収集とレビューを継続してきた点である。その結果得られたのは、オフィス環境の満足度は早期に高まるが、行動や意識の変化には必ずタイムラグがあるというデータの裏付けだった。これは、オフィスのリニューアル前からKPIを設定し、定期的にデータを取り続けてきたからこそ見えた気付きだ。働き方変革は「オフィスの完成」で終わるものではなく、継続的な改善のプロセスであることを示している。

この事例が示すのは、働き方や人の行動に即した指標こそが、日々の行動の変化を可視化するうえで重要だということだ。経営指標に結びつけることに力を注ぐのではなく、行動変容を促すアクションの取りやすさに焦点を当てるべきなのである。

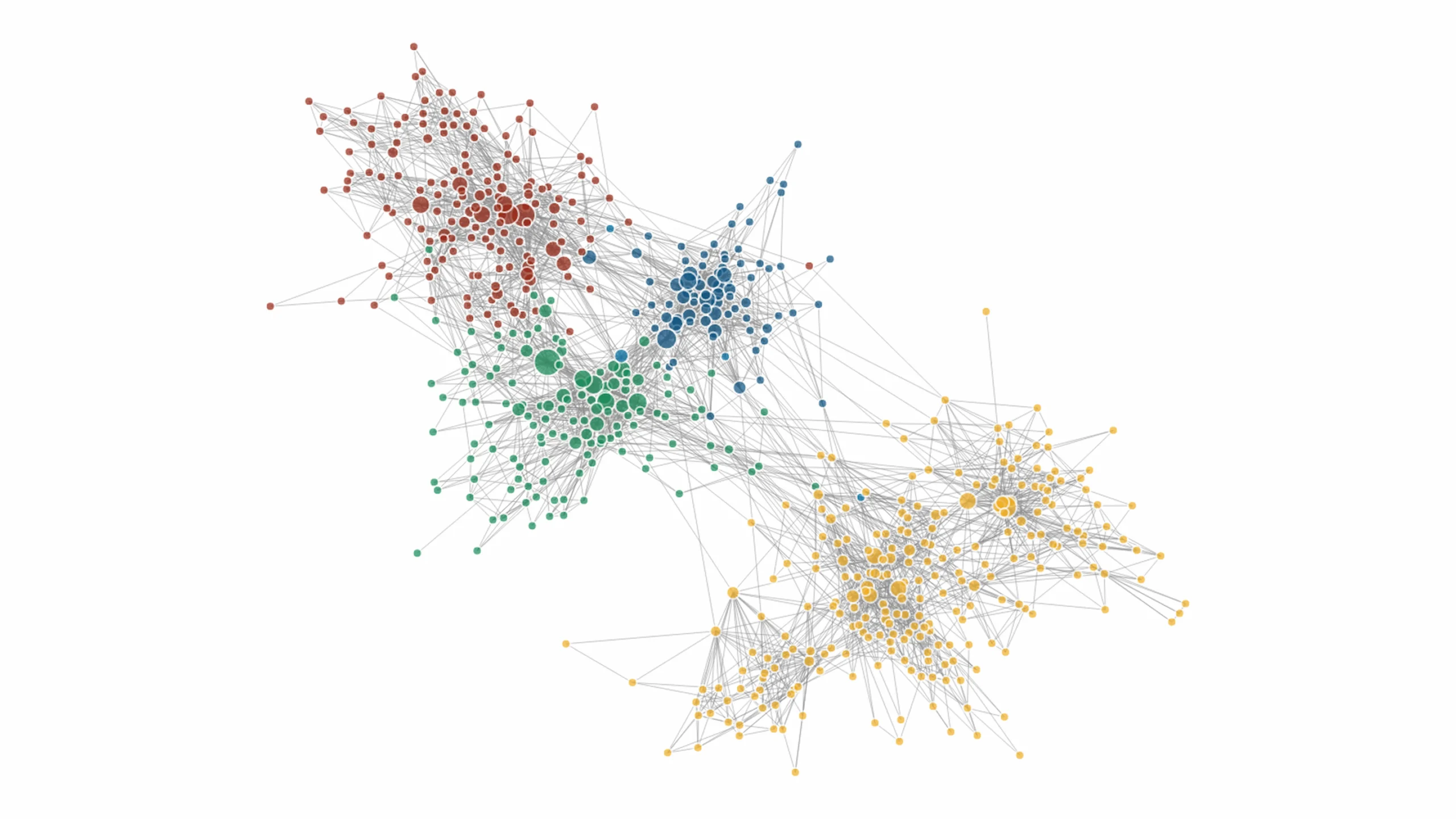

【組織ネットワーク分析】人のつながりを見える化する

人の行動に焦点を当てたアプローチは、KPIだけにとどまらない。その一例が組織ネットワーク分析である。組織ネットワーク分析では、誰と誰がどの程度コミュニケーションを取り、どのような情報の流れを形成しているかを可視化する。部門間のコミュニケーションの濃淡、特定の従業員への依存など「見えない関係性」を把握することが可能になる。

特に、働く環境がオンラインへと移行するなかで、TeamsやOutlookなどから得られるMicrosoft Viva Insightsのデータを活用し、組織ネットワーク分析を行う企業は増えている。目視で観察することが難しいヴァーチャルコラボレーションの実態や、リモート下でのつながりを把握することができ、ハイブリッドワーク時代の働き方を包括的に理解する手がかりとなっている。

実際に、あるチームの孤立やハブ人材への負荷集中を発見することは、部門横断のプロジェクト設計や人材配置の見直しといった次のアクションにつながる。

いずれの手法においても共通するのは、人の行動に光を当て、その変化をどう促すかという点だ。次のアクションを検討するという人の意思決定ができるかが、行動変容に向けた鍵になる。大切なのは、数値やネットワーク図そのものではなく、そこから何を読み取り、どのように次の行動へつなげるかである。

データをもとに人を巻き込むストーリーをつくる

データは働き方を映し出す鏡である。しかし、その鏡に何を映し出し、どう解釈するかは組織の姿勢次第だ。データの種類は増え続けているが、ただ収集するだけでは行動は変わらない。行動変容を促すには、どんなデータを取り、そこからどのようなストーリーを描き、アクションに結び付けるかが問われている。

働き方の未来を形づくるのは数値そのものではない。データを通じて見えてくる人の可能性を信じ、それを共感を得られるストーリーに変え、周囲を巻き込みながら実践に移すことこそが、働き方変革の本質である。

- 連載「ABW再考」のその他の記事はこちら