【意思決定】早押しクイズ研究から見えてくる、“よい判断”のための思考法とブーストの可能性

組織では日々さまざまな判断がなされる。よりよいワークプレイスを考えるうえで、人間の意思決定のメカニズムや特徴を理解することは重要だ。早押しクイズというユニークな切り口で人間の知性に迫る静岡大学講師の白砂大氏の研究から、“よい意思決定”ができるワークプレイスを考えてみよう。

Technology, Culture

-

白砂 大/しらすな まさる

静岡大学情報学部行動情報学科講師。東京大学大学院にて博士(学術)を取得後、追手門学院大学特任助教等を経て2024年から現職。認知科学・意思決定科学を専門に、行動実験や計算機シミュレーションなどの手法を用い、限定合理性下の人の知性や、不確実性下の判断の認知メカニズムを研究。

限られたリソースで意思決定をする私たち

どの事業領域に資金を投じるか、新商品のコンセプトを何にするか、次の会食の場所をどこにするか……。ビジネスの場面では日々さまざまな意思決定が行われる。企業の進退を左右する経営判断から細かな日程調整まで、その規模や種類は実に多様だ。オフィスは日常的に意思決定がなされる舞台と言えるだろう。

ビジネスの判断を下すにあたり、判断材料が十分に手元にあるとは限らない。競合の動きや市場動向、クライアントや上長の意向には見えない部分も多く、時々刻々と変わっていく。そもそも十分なリサーチの時間や確認の機会がもてないことも多々ある。不確定要素が多く、限られた情報の中から推測や仮説を重ねて判断を下すことが求められるのだ。

こうした不確実性下の意思決定は、白砂氏が専門とする行動情報学や認知科学の分野では主要なトピックのひとつ。人間の意思決定はビジネスに限らず、不確実な情報を推測したり、補完したりして行うことから、人間の思考や情報処理の核心に迫るテーマとなっている。

人間の意思決定を考えるうえでのキーワードは「資源合理性」だと白砂氏は言う。「人は認知資源、つまり記憶容量や計算能力に限界がある中で合理的に振る舞っているという考え方です。たとえ最適な選択肢が存在したとしても、判断材料の情報が膨大だったり、導き出すのに時間がかかりすぎたりと、限られた資源では最適解にたどり着けないことも多くあります。しかし、その制約の中で到達できる最善の地点を目指しているというわけですね」。

特にビジネスシーンではスピードを求められることが多く、個々の選択肢を詳細に検討しきれないことも多い。時間も情報も限られる中でいかに適切な意思決定ができるか。ビジネスパーソンが抱える切なる課題に、資源合理性の観点で人間の思考の仕組みや「クセ」を解き明かしていくことが、解決の糸口になるのではないだろうか。

意思決定の現場であるワークプレイスの設計にも、その知見は応用できると期待される。白砂氏のユニークな研究をヒントに“よい意思決定”を促すワークプレイスを考えてみよう。

“よい意思決定”のヒントとなる、早押しクイズ熟練者の思考パターン

意思決定を考える切り口は多様だが、白砂氏の研究テーマのひとつに「早押しクイズ」がある。問題文が読み上げられる中でボタンを押す早さを競う姿は、クイズ番組などでおなじみだろう。

「早押しクイズは、必要な情報が少しずつ明らかになることや、制限時間の中で解答するといった点で、日常の不確実な意思決定の場面と共通しています。しかも、何文字目でボタンが押されたかとか、残りの解答時間が何秒かなど、定量的な情報も得やすく、研究にとても向いている題材なのです」と、自身もクイズプレイヤーの経験をもつ白砂氏はユニークな着眼点を語る。

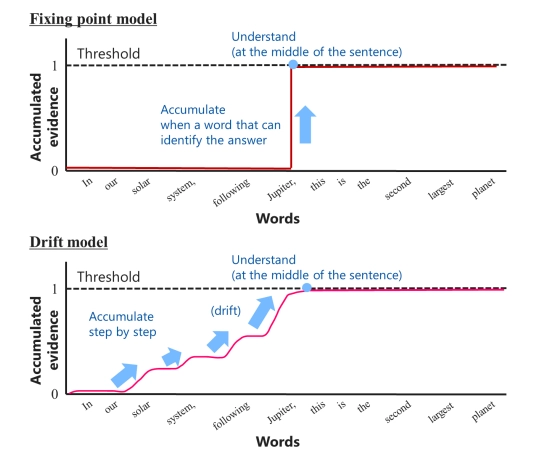

実際にどのような結果が出ているのだろうか。早押しクイズの場面を再現した実験では、問題文の構造や解答時間を解析することで、解答者の判断の特徴を明らかにできる。クイズの初心者と熟練プレイヤーを比較した結果、興味深い違いが見られたという*¹。

初心者の判断は、決定的な手がかりが読み上げられたタイミングでボタンを押す「確定ポイントモデル」というパターンに合致した。問題文が「日本で一番高い山は何でしょうか?」だった場合、「日本で一番高い山は」まで聞き取ることができれば、自身の知識と照らし合わせて「富士山」と答えることができる。「正解がわかったから押す」というシンプルな解答パターンだ。

一方で熟練者は、問題文が読み上げられるにつれて段階的に判断材料が蓄積され、一定基準を超えたらボタンを押す「ドリフトモデル」に合致した。たとえば「日本で一番」まで読まれた時点で「高い山」「深い湖」などの可能性を探り、刻一刻と情報を更新して可能性を絞り込む思考となっている。出題内容や問題文の組み立てに関する知識が豊富にあるために、断片的な情報でさえも手がかりに変換できていることがうかがえる。

【出典】Shirasuna, M. (2024, p. 9). The evidence accumulation-based framework to explain human cognitive processes for considering quiz questions: A pilot study in Japan. PsyArXiv.

この結果は、受け取る情報が同じであっても、熟練度によって処理の方法や判断との結びつきが異なることを意味する。こうした違いは、ビジネスシーンでの意思決定でも見られる。業界経験が長いエキスパートであれば、全体像や詳細がわからなくても問題の原因にいち早くあたりをつけることができ、的確な判断を下すことができるだろう。今後は、初心者と熟練者の着眼点や判断過程の違いがさらに明らかになることで、判断力を効果的に磨くヒントが得られることに期待がかかる。

速く正確な判断のカギは「ちょっと待つインターフェイス」

速く、そして正確な判断を下すための工夫にはどのようなものがあるだろうか。早押しクイズでも、いくら速くボタンを押せたとしてもお手つきではポイントにならない。速さと正確さのトレードオフは、意思決定研究でも蓄積があるトピックだ。

白砂氏の研究から見えてきたのは「ちょっと待つインターフェイス」の有効性だ。画像を見て色の割合をなるべく速く正確に答えるというシンプルな実験の結果、解答の直前に数秒の待機時間を挟んだグループでは、すぐに答えられるインターフェイスのグループよりも高いパフォーマンスが出ていた*²。待機時間があることで、お手つきのミスが減る傾向が見られる。出題から解答までに一拍置くというきわめてシンプルな工夫で、速く正確な判断が実現しているのだ。

もちろん、あまりに長く待たされるのは時間的な損失といらだちを生む。白砂氏の研究では、主観的ないらだちを「思考コスト」として扱い、判断の総合的なクオリティを評価している。待機時間が1秒の場合と2.5秒の場合を比べると、後者はいらだちが高く報告され、1秒の条件よりも総合評価が低くなっていた。

「よい意思決定を評価する軸はいくつもあるのですが、速さ・正確さ・思考コストの3つを重視する場合、適度な待機時間を挟むことは有効だと考えられます。今回のシンプルな画像判断では1秒が適切でしたが、より複雑な判断ではもっと長い時間が適している可能性もあります」と白砂氏。場面ごとの適切な時間幅の設定に、これからの研究が活きてくるだろう。

これらの知見は、ワークプレイスや業務システムの設計にも示唆をもたらしてくれそうだ。ビジネスシーンではスピードが重視され、その傾向は次第に加速している。サイトやシステムの読み込みは速ければ速いほどよいとされ、重要な判断を次々と求められる人も多いだろう。

スピードが生まれる一方で、余裕のなさはお手つき的な判断ミスのリスクを高める。業務システムで決済の承認前に数秒の待機時間を挟むインターフェイスにする、重要事項の決議の前には会議の進行役が意図的に空白の時間を入れるなど、一呼吸を入れる仕掛けを取り入れることで、判断の速さと精度を総合的に高められるのではないだろうか。

判断のポテンシャルを「ブースト」する工夫

待機時間を挟むようなインターフェイスは、認知科学の分野で提案されている「ブースト」という概念と関連する*³。人が元来もっている認知的なスキルや能力を引き出すことによって、よりよい判断を促す施策を広く扱う概念だ。たとえば、確率の問題を「10%」のように割合で表示したときよりも、「100人中10人」のように実際の数値で表したときに正答率が高まることが知られている。表現やデザインの工夫で判断の精度を高められるのだ。

現代の意思決定を考えるにあたり、生成AIの利用は無視できなくなっている。白砂氏らのチームの研究からは、ユーザーと逆方向のバイアスをもつAIエージェントをパートナーとすることで、結果的によい判断ができる可能性が見えてきている。たとえば、物事を楽観的に捉える傾向があるユーザーには、AIエージェントがやや慎重な見解を提供することで判断の偏りが調整され、適切な水準での意思決定ができることが期待される。これもツールからの異なる視点を得て判断精度を高めるという点で、ブーストのひとつと言えるだろう。

判断や行動の変容を目的とした手法で注目されてきたものに「ナッジ」がある。「ナッジが人々の判断を特定の方向に誘導する性質をもつのに対し、ブーストは人間の自律性を重視しながらポテンシャルを引き出そうとする点に違いがあります」と白砂氏は解説する。ワーク・エンゲージメントとの関連など、ワーカーが自律性を維持しながら働くことの意義が報告されていることを踏まえると、環境設計や人材育成の領域ではブースト概念の重要性が今後高まっていきそうだ。

早押しクイズのルール下では速く正確な解答が最良とされるが、ビジネスシーンの“よい判断”の条件はもっと複雑だ。速さと正確さはもちろんだが、当事者の主体感や納得感も、持続的な事業推進のうえでは重要となるだろう。自律性を重視して認知的なポテンシャルを引き出すブースト研究の発展に期待がかかるとともに、そもそも「よい意思決定とは何か?」という根源的な問いも重みを増してくる。人の知性を探る白砂氏の今後の研究は、その問題に解答する大きなヒントをもたらしてくれるだろう。

- 文献

*¹ Shirasuna, M. (2024). The evidence accumulation-based framework to explain human cognitive processes for considering quiz questions: A pilot study in Japan. PsyArXiv.

*² Shirasuna, M., Kagawa, R., & Honda, H. (2025). Pause before action: Waiting short time as a simple and resource-rational boost. Scientific Reports, 15(1), 4362.

*³ Hertwig, R., & Grüne-Yanoff, T. (2017). Nudging and boosting: Steering or empowering good decisions. Perspectives on Psychological Science, 12(6), 973-986.

- 連載「Scientific Implications」のその他の記事はこちら