【富士通】「いいことがある場」というオフィスへの期待。データドリブンで実現する Experience Place

先進的な働き方を実践する企業として知られる、富士通株式会社(以下、富士通)。同社が進める働き方改革「Work Life Shift」は、社員の高い自律性をベースに、時間や場所にとらわれない働き方を推進しています。

今回、同プロジェクトを推進する、富士通 総務本部 ワークスタイル戦略室 室長の赤松光哉さんに、変革の象徴とも言えるオフィス「Fujitsu Uvance Kawasaki Tower」にてインタビュー。これからのオフィスと働き方、データドリブンの重要性などを伺いました。

Facility, Technology, Culture, Style

-

赤松 光哉/あかまつ みつや

富士通株式会社 総務本部 ワークスタイル戦略室 室長。2001年入社。立地戦略、ワークプレイス構築、工場再開発など、CRE業務に従事。インハウスのファシリティマネージャーとして、国内外のワークプレイス構築を担当。2021年より現職。

全社DXプロジェクトが後押しする「Work Life Shift」

――富士通が進めている「Work Life Shift(以下、WLS)」の特徴を教えてください。

赤松 WLSは、「“働く”ということだけでなく、“仕事”と“生活”をトータルにシフトし、Well-beingを実現する」を目指す富士通の働き方改革です。多様な人材がリアルとバーチャルの双方で常につながり、イノベーションを創出し続けるための働き方とも言えます。2020年7月からスタートし、現在まで状況の変化に合わせて取り組みを進化させてきました。

この働き方の大きな特徴は、「パフォーマンス最大化のために、社員自らが、自らのチームにとって望ましい働き方を自律的に選択する」ということです。その背景にあるのは、富士通のパーパス「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」の実現には社員それぞれの自律が不可欠である、という考え方です。

――WLSのなかで、赤松さんが率いるワークスタイル戦略室はどのような役割を担ってきたのでしょうか?

赤松 富士通における働き方改革の推進です。「Smart Working」「Borderless Office」「Culture Change」の3本柱を軸に、人事やIT部門と一体となって、会社全体の変革を進めてきました。社員の働き方を分析し、その結果をもとに働き方やオフィスに関する施策を打ち出しています。

会社として最初に実施したカルチャーチェンジは、仕事中の服装でした。かつての富士通社員は、エンジニアや研究職であっても男性はスーツにネクタイ、女性の足元はパンプスが当たり前。社員は「業務にふさわしい服装かどうか」を考えることすらしていませんでした。ですが、社員の自律のためには、まず会社が社員を信頼して、社員が自分で考え判断することを促すべきだと考えました。

――「働く場」に関しては、主にBorderless Officeの対象でしょうか?

赤松 そうですね。Borderless Officeは、オフィスに関わる固定概念やロケーションなどの壁を取り払う働き方、および、実現するオフィス環境そのものを指します。具体的には、以下のような変革に取り組んできました。

-

「Borderless Office」の取り組み例

- ・ハイブリッドワークの推進

・グループ会社の拠点と富士通本体の拠点を統合

・座席だけでなく、出勤する拠点も状況にあわせて選択できる完全フリーアドレス化

・全オフィス(拠点)を統一コンセプトでリノベーション

・ワークスペースの比率を「ソロスペース<チームスペース」に

赤松 Borderless Officeには、「いろいろな人と出会い、リアルでつながる場」「共創やイノベーションが創出される場」といった場としての役割もあります。ですから、イノベーションの創出につながるように、働く場が限定されてしまうような要素をできる限り排除しました。オフィスというよりは「富士通グループのラウンジ」が全国に展開されているイメージですね。

――とはいえ、「オフィスが変われば、社員の働き方も勝手に変わる」というわけではありませんよね?

赤松 もちろん、そんな単純なものではありません。ですから並行して、Smart WorkingやCulture Changeにも取り組んできました。ペーパーレス化や単身赴任の解消、社員自身が積極的に新しい働き方を選択するための意識変革などです。特に意識変革は、何らかの施策をやれば成し遂げられるというものではありません。富士通全体、社員一人ひとりに「変わっていくんだ」という自律した目的意識が求められます。

その点については、全社DXを進めながら変革に対する意識を醸成させてきた「フジトラ」が後押しとなりました。私たちワークスタイル戦略室も、社員の自主的な活動をサポートするための、設備や環境を充実させることを行っています。

人事など他部門と連携して進めるデータドリブンな取り組み

――WLSではデータ活用も積極的に行っているのですか?

赤松 はい。出社したオフィスの場所や出社率といった「ロケーションデータ」、オンライン会議やチャットに費やした時間といった「コミュニケーションデータ」、さらに人事関連のデータなども収集して、オフィスと働き方、パフォーマンスとの関係性を分析しています。また、必要に応じて人事部門やデータアナリティクス部門などとも連携していますね。それらの分析結果から、ハッとするような相関関係が導かれることもあります。

――たとえば、どのような関係でしょうか?

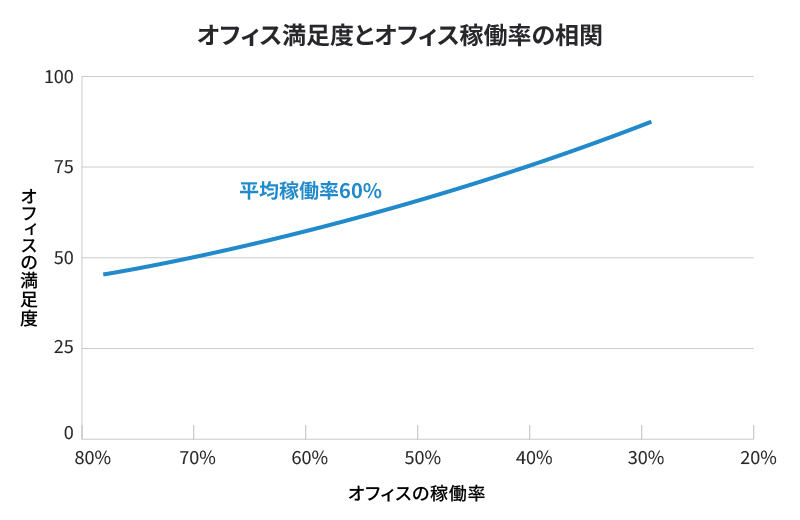

赤松 一例に、定期的に実施しているオフィス満足度調査で導かれた結果があります。オフィス満足度に影響を与える因子には、オフィスのデザインや雰囲気、立地、設備などがあり、そのような因子のなかで、最も強い相関を示したのは稼働率だったというものです。

具体的には、稼働率の高いオフィスで働く社員のオフィス満足度は低く、稼働率の低いオフィスで働く社員のオフィス満足度は高かったのです。つまり、快適に働くには、一人ひとりに必要な面積が存在するということであり、執務スペースにおける余白の重要性が裏付けられたとも言えます。

――富士通のオフィスが、かなりゆったりとした空間となっているのは、それらの分析に由来するのですね。

赤松 そうですね。ただ注意したいのは、オフィス満足度が上がれば社員のエンゲージメントスコアも上がるわけではないという点です。この相関関係の薄さは、Borderless Officeを進めてきた立場からすると悩ましいところです。

ですが、オフィス満足度の高い社員は、職場における心理的安全性、意思決定のスピード、部門間連携、ワークライフバランスに対してもスコアが高い傾向にあります。この点からは、快適なオフィス空間が間接的に、いい仕事・いい働きにつながっている可能性を読み取れます。

一方で、オフィス満足度の低い社員がいるのも事実です。背景には、働き方のシフトチェンジがうまくいっていないことが挙げられるでしょう。実は、旧来型の働き方をしていると、個人のロッカーやデスクがなく、上司やチームメンバーと同じ空間にいることも少ない現在のオフィスは、すごく使いづらいのです。

「行けばいいことがある」と思えるオフィスへ

――WLSを推進してきたなかで見えてきたオフィスの価値とは、どのようなものでしょうか?

赤松 現時点での出社率は、全社平均で25%ほど。富士通にはハイブリッドワークが定着したと言えます。ですから、これからのオフィスには、単に業務をこなす場以上の価値が求められます。たとえば、一人で仕事をするよりも自己成長につながったり、新しいビジネスが生まれるような出会いがあったりするなど、「出社したら何かいいことがある」と思える場といった価値ですね。すなわち、Experience Placeへのさらなる進化です。

――「ネットワークさえ整えば、どこでも働ける」という状況では、オフィスでの体験が特別なものになるのですね。

赤松 はい。ですから私たちは、個人の働き方だけでなく、チームパフォーマンスの最大化にも注目しています。そこで、チームを以下の4型に分類して調べたところ、エンゲージメントや心理的安全性、コミュニケーション、意思決定のスピードのような、「心理的な働きやすさ」に関するスコアが型によって違うことがわかってきました。

チーム自律型:チーム単位で出社頻度やタイミングを決めている

チーム放任型:出社頻度もタイミングも個人の判断に任せている

組織統制型:(チームより上位の)組織単位で出社頻度やタイミングを決めている

組織放任型:(チームより上位の)組織単位で出社頻度を決めているが、そのタイミングは個人に任せている

最もスコアが高かったのは「チーム自律型」でした。「チーム放任型」や「組織統制型」のスコアは少し低くなります。最も低かったのは「組織放任型」でした。

――大きな組織になるほど、

赤松 そうですね。私たちの調査・分析では、業務内容に合わせて合理的な出社頻度やタイミングがチームで検討・実施されていることが、組織としてのよい働き方につながるという結果に至りました。

そして、それらの結果を受けて、チームのメンバーと顔を合わせる機会を一定程度確保するオフィス運用を後押しするために、オフィス内のテーブルをチーム単位で予約できるシステムなどを導入しています。

データを味方につけ、経営効果を実感できるオフィス変革を

――WLSをけん引してきた赤松さんが考える、これからのオフィスマネージャーに必要な視点を教えてください。

赤松 今、日本の組織をリードしている多くは40~50代の世代です。しかし、当然、そのバトンが下の世代に渡る日はやってきます。どちらかというと顔を合わせて議論したい40~50代と、効率や心理的安全性を求めるデジタルネイティブと言われる世代が、同じものをオフィスに求めるとは考えにくい。ですから、オフィスマネージャーが、自らの世代の価値観の延長上で、5年後、10年後のオフィスを思考するのはリスクがあるかもしれません。

そこで頼りにしたいのがデータです。働き方やオフィスの変革の効果はすぐには表れませんが、だからといって数年後に「取り組みは間違いでした」では取り返しがつきません。未来の姿を定義したら、客観的に状況を把握するためのデータを積み上げ、状況をウォッチしながら傾向を探って必要な手を打っていく必要があります。その繰り返しが、自社が目指す変革へとつながるはずです。加えて、オフィスへの投資効果を経営陣に示すことも大切になります。

――経営陣の理解を得るということですね。

赤松 その通りです。なぜなら、オフィスへの投資が直接的に利益を生むわけではないため、業績が悪化した場合、オフィスへの投資はコストとみなされて抑制されがちだからです。ですから、経営陣と日常的なやり取りを通じて、働く環境が業績に与える影響について理解してもらう必要があります。

その際、データは経営の理解を得るうえでも非常に重要になります。ただし、エンゲージメントスコアのような定性的なデータだけでみるのではなく、例えば、財務指標のような定量的なデータとの因果関係を明確にし、より納得感を得られる示し方をする必要があるでしょう。

私たち富士通でも、どのようなデータを収集・分析して活用すればいいのか、常に模索しています。オフィス環境を含めた富士通の働き方は、それなりに歴史のある日本企業としては、思い切った挑戦だと思います。もちろん、すべての施策がうまくいっているわけではありません。オフィスマネージャーの皆さんには、私たちの成功事例も失敗事例も参考にしていただきながら、自社に合ったオフィス空間や働き方を編み出してほしいと思います。

- 連載「オフィスマネージャーの本音」のその他の記事はこちら