【ドイツ流】「働くために休む」のやめませんか? 生産性と幸福を実現するワークプレイスと仕組みのつくり方

効率的に働き、プライベートを謳歌する──。『ドイツ人のすごい働き方 日本の3倍休んで成果は1.5倍の秘密』の著者・西村栄基さんは、人生を豊かにする働き方を提唱して企業などに浸透させています。労働観、ワークプレイスづくり、新たな働き方などについて、西村さんに伺いました。

Facility, Design, Culture, Research Community

-

西村 栄基/にしむら しげき

ビジネス書作家、ドイツ式ライフスタイルコーチ。自動車向け部品を扱う商社のドイツ支社に勤務。国立大学での理系修士課程修了後、海外駐在で計17年間ドイツに在住し、欧州向けビジネスに30年間にわたって携わる。ドイツ流の働き方を帰国後の職場で実践し、高い労働生産性の実現と自走型人材の育成を推進。自身の経験とドイツ流の仕事術・コミュニケーションをもとに、働き方改革や組織づくりのノウハウを日本企業に導入する研修・講演を行う。

短時間労働で高い成果を生む労働観

──ドイツで働いて、どのようなことにカルチャーショックを受けましたか?

西村 初めてのドイツ出張が私の人生を変えました。28歳の時です。当時は深夜残業が当たり前で、趣味もなく、有給休暇もほとんど取らない、典型的な日本の会社員でした。

ところが出張先では残業が一切なく、17時にはほとんどの人が退社し、年間の有給休暇もフルに取得していました。「なぜこの人たちはこんなに働いていないのに、これほどの成果を出せるのか」と衝撃を受けました。

──それまでのご自身の働き方と正反対だったのですね。

西村 そのとおりです。その根底にあるのが、仕事と人生の価値観の根本的な違いでした。初のドイツ出張で出会った「働くために休む日本人、休むために働くドイツ人」というフレーズがとても印象的でしたね。多くの日本人が、働くためのエネルギー補給として休みますが、ドイツ人は充実したプライベートライフを目的に効率的に働くのです。

──その価値観は、実際の労働時間や生産性にどう影響するのでしょうか?

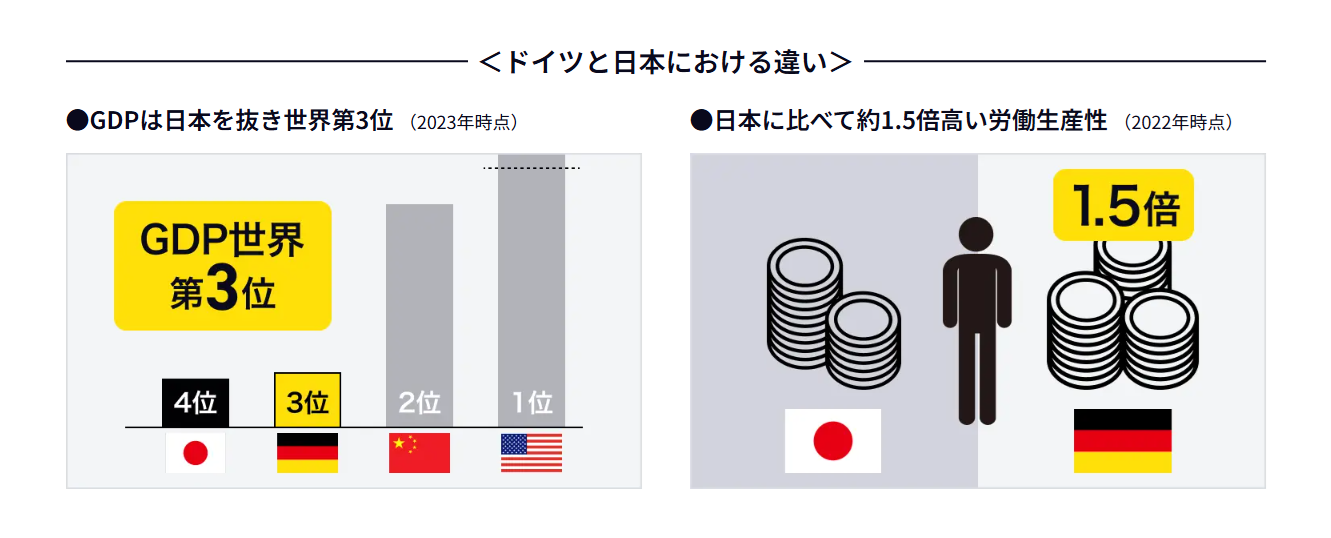

西村 数字にはっきりと表れています。ドイツは日本より年間労働時間が約20%も短いのです。それなのに、2023年のGDPは日本を抜いて世界第3位で、少ない労働時間で高い成果を出しています。「休むために働く」という価値観は無駄を排除した働き方につながっていて、会議や意思決定の進め方にもはっきりと表れていますね。

──日本に帰国した際の違和感はより強烈だったのではないですか?

西村 ええ。周りに遠慮して長期休暇が取りにくい雰囲気を感じましたし、あらゆる場面で生産性への意識の違いを感じました。目的が曖昧なまま長時間続く会議もそのひとつですね。働き方改革という言葉が広まっているにもかかわらず、変わらない環境に大きな違和感を覚えました。

デスクの広さは日本の倍。オフィス環境への戦略的投資

──働き方への価値観は、働く場であるオフィス空間にも表れているのでしょうか?

西村 私が今働いているオフィスでは、一人ひとりにかなり広いスペースが与えられています。デスクも、日本の平均的なサイズの倍ほどの広さ。ノートパソコンにつなぐ拡張ディスプレイも1人につき2台ずつ支給されているので、書類作業もPC作業も、余裕のある空間で効率的に行えています。

隣の席との間隔も広く、かなりの数の観葉植物が自然な仕切りとして機能しています。向かい合う席との間にも植物があり、会話しやすい状態を保ちつつ、ある程度のプライバシーも確保されています。

──スペースや設備がとても充実していますね。個人のデスク以外の空間設計で工夫されている点もあるのでしょうか?

西村 メリハリを非常に重視していますね。「集中」と「交流」の場の分離です。集中したいときは、自分の広々としたデスクで作業に没頭する一方で、軽い打ち合わせや雑談といったコミュニケーションは、執務スペースとは別に設けられたオープンスペースで行うことが多いです。目的によって場所を使い分けることが、効率を高めるうえでもうまく機能していると感じます。

──こうした場所づくりの背景にはどのような考え方や方針があるのでしょうか?

西村 先ほどお話しした効率性につながるのですが、ドイツのオフィスの根底には、「各自のパフォーマンスを最大化するために、できる限りの外的環境を整える」という思想があります。

そもそもドイツは日本よりも人件費が高いため、経営的な視点からも設備投資額と比べると、従業員が効率よくアウトプットできるようにするほうが、費用対効果は高いという判断になります。設備への投資は、生産性を高めるための合理的な戦略なのです。

──コストではなく「投資」という考え方なのですね。

環境整備は手段。組織を動かすのは総務のクリエイティビティ

──「働く場」をデザインする役割を担ううえで、西村さんから見て重要となるのはどのような考え方でしょうか?

西村 オフィス環境を整えることは、目的ではなくあくまで手段だと捉えることです。その目的は何かというと、やはりメンバーの方々が快適に働くことができ、効率のいいアウトプットやコラボレーションができ、結果的に組織のパフォーマンスが上がるということではないでしょうか。

──そのような働く場のデザインは、ドイツではどのような部署やメンバーが担っているのでしょうか?

西村 ドイツでもジェネラルアフェアーズのような日本の総務にあたるチームが、施設や備品の管理・運用を担っていることが多いと思います。よろず相談窓口のような位置づけになっているところも、日本の総務に近いイメージですね。

ジェネラルアフェアーズのチームを見ていると、現場で実際に物品や施設の管理を行っているメンバーと、経営層の考え方が一致しているのを感じます。「環境を重視するのはパフォーマンスを上げるため」という共通の目的に向けて、現場層からの積極的な提案と、経営・マネジメント層がそれを吸い上げる雰囲気があるように思います。

──「パフォーマンスを上げる」という共通目標があると、その実現に向けたクリエイティブな提案や議論が起きやすそうですね。

西村 はい。メンバーのパフォーマンスを見据えると、環境を整備するだけでなく、うまく使うための仕組みづくりが不可欠という議論にもなります。最近は日本でもコミュニケーションを促すためのカフェスペースを設けるところが増えていますが、誰にも使われなくては意味がありませんよね。物理的な環境づくりだけにとどまらず、それを使いこなしてもらう仕組みまでデザインするのは、非常にクリエイティブな仕事だと思います。

幸福な働き方を浸透させる「サンドイッチ」のアプローチ

──西村さんはドイツ流の働き方やメソッドを日本の職場に浸透させていますが、新しい働き方や仕組みを組織内に広めて定着させる際のポイントはありますか?

西村 絶対にしてはいけないと思ったのは、一方的にドイツのやり方を持ち込む、いわゆる「出羽の守」になることです。「ドイツではこうだった」といくら主張しても、日本の環境に合わなければ誰も受け入れてくれません。そこでまず、チームや組織全体を変えようとするのではなく、日本での自分自身の働き方を変えることから始めました。

──具体的にはどのようなことを実践されたのですか?

西村 わかりやすい例が、長期休暇の取得です。まずは、マネージャーである自分が不在でも仕事が回る仕組みづくりから着手しました。業務のフローを定型化し、暗黙知になっていた部分を文書化するなど、徹底的に準備を進めたのです。

そのうえで上司や部下の理解を得て、実際に1週間、2週間と長めの休暇を取りました。すると、私の行動を見た周りのメンバーが「マネージャーが休むなら自分も休んでいいんだ」「休暇を取るにはどう準備すればいいんだろう」と、自然と学び、影響が広がっていきました。

──ご自身の行動で前例をつくり、徐々に組織に浸透させていったのですね。

西村 ええ。こうした個人の実践、つまりボトムアップのアプローチは非常に重要です。加えて、よりスピード感のある変化を起こすには、経営層からのトップダウンのアプローチと組み合わせる「サンドイッチ」の状態が理想的だと考えています。

──総務や人事を起点によりよい働き方を提案し、浸透させていくときにも活かせそうなポイントですね。最後に、仕事や働き方について、西村さんご自身が大切にしている考えをお聞かせください。

西村 かつての私もそうでしたが、日本の働き方を見ていると、少しハッピーではないなと感じることがあります。しかし本来、仕事は人生を豊かにするもののはず。ですから私は、「働くための人生ではなく、人生のために働く人を増やす」ことをミッションに掲げています。

仕事が人生の中心ではなく、あくまで人生の一部であると捉え、自分らしい働き方をする人が増えれば、組織全体、ひいては社会全体の幸福度も上がっていくのではないでしょうか。

本記事はリサーチコミュニティ会員限定記事です。

リサーチコミュニティとは、総務などオフィス運用やマネジメントに携わる人のみの会員制サービスです。

限定記事の閲覧のほか、各種特典もご用意しております。