【大阪・関西万博】オフィスがテーマの展示企画──主催した大阪商工会議所に聞く、未来のオフィス像

大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンでは、大阪商工会議所が主体となり「ウェルネスを実現するテクノロジーと空間」と題した「リボーンチャレンジ」展示が行われた。2035年のワークスペースを舞台に、心身の状態を可視化するデバイスや予防医療につながるサービスなど、公募で選ばれた26グループの出展者が最新のウェルネステクノロジーを紹介した。

従業員がいきいきと健康的に働ける組織を築くには、オフィスではどのようにテクノロジーを取り入れていくとよいのだろうか。展示を企画した大阪商工会議所 理事・産業部長の槇山愛湖さんに、展示の狙いやトレンド、そして未来のオフィス像について伺った。

Facility, Technology, Style

-

槇山 愛湖/まきやま あこ

大阪商工会議所 理事・産業部長。大阪大学経済学部卒業後、1986年に大阪商工会議所入所。産業経済部で経済関連調査、広報部メディア対応を担当し、94年よりシカゴ日本商工会議所に出向。その後、大商国際部および経済産業部ライフサイエンス産業振興担当を経験。大阪府への出向や地域振興部部長、経済産業部長を経て2019年より現職。

1日の大半を過ごすオフィスこそ、健康づくりに最適な空間

――大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオンで、大阪商工会議所が主体となって開催された展示企画「ウェルネスを実現するテクノロジーと空間」について教えてください。

槇山 大阪ヘルスケアパビリオンは、万博開催地・大阪の産官学が連携し、「REBORN」をテーマに未来都市の姿を表現しました。パビリオン内には複数の展示・企画があり、その中でも「リボーンチャレンジ」は、中小企業やスタートアップの先進的な技術や事業を、世界に発信することを目的に設けられたものです。

今回の私たちの企画も「リボーンチャレンジ」の一環として実施しました。展示は4月下旬~5月上旬にかけて前後半に分け、「カラダ(フィジカル)」、「ココロとアタマ」とテーマを変えながら、公募で選ばれた26グループ(40社)の出展者が、1年半の準備を経て臨みました。

大阪商工会議所では四半世紀にわたり、ウェルネスを含むライフサイエンス産業の振興に取り組んできました。大阪は古くから医薬品や電機産業が盛んで、周辺には世界レベルの学術研究機関も多く存在します。万博を通じて国内最先端のウェルネステクノロジーを広く知っていただき、実用化に向けた一歩になればとの思いで、この企画に至りました。

――この展示では「2035年のワークスペース」に仕立て、出展者のチャレンジが紹介されています。オフィスを舞台にしたのはなぜでしょうか?

槇山 万博には、世界中からさまざまな人々が訪れます。よくある企業向けの産業展示会とは違いますから、子どもからお年寄りまで幅広い世代が楽しめるよう、未来の暮らしを紹介したいと考えました。

そして2035年という未来を見据えると、医療(メディカル)と健康づくり(ヘルスケア)は今以上にシームレスになるはずです。社会との関わりや生き方も含めて心身が満たされた状態を実現するには、人が1日の大半を過ごす場の充実が欠かせません。その視点から、オフィスという舞台を選びました。

そのうえで日本オフィス家具協会に助言を仰いだところ、「ウェルネスはこれからの働く場づくりのキーワードになる」とのお話がありました。そこで協会にもご協力いただき、今回の展示スペースをつくり上げました。

――なぜ、オフィスにウェルネスの要素を盛り込むことが大切なのでしょうか?

槇山 健康状態を高め、病気を防ぐには、日ごろの生活習慣が大きく関わります。しかし、日本人は諸外国と比べて健康意識が極めて低い傾向があります。食事・運動・睡眠という健康の3要素に対する意識について、世界30カ国の国際比較データを見ても、日本はスコアが低い状況です。

特に睡眠時間は、各国よりも平均で1時間ほど短いことが有名ですよね。一方で、日本食は栄養バランスが良く、量も適度。通勤では公共交通機関を使う人が多く、運動量もある程度確保できています。さらに国民皆保険制度も整っており、意識せずとも健康が守られるような文化や仕組みが背景にあります。

しかし、今は高齢化による医療費の高騰を背景に、医学は治療から予防へとシフトしつつあります。社会全体で、一人ひとりの健康意識を底上げすることが求められています。ただ、多くの人は「健康が大事」と頭で理解していても、行動に移すのは難しいものです。だからこそ、特別に意識しなくても自然と元気になれる環境を整えることが理想であり、オフィスにおけるウェルネスの充実が期待されているのです。

本当に自分に合ったケアの選択を可能にする「計測」の重要性

――出展者のエントリー状況から、ウェルネステクノロジーにはどのような傾向がうかがえましたか?

槇山 最も目立ったのは「測る」テクノロジーですね。自分の健康状態を数値化・可視化し、最適なアプローチを提案するプロダクトが多く見られました。従来は病気や異常の有無を知るには健康診断に頼るしかなく、測定項目にも限りがありました。しかし、センサーやデバイスの発達により、今の状態を手軽に調べられるようになりつつあります。

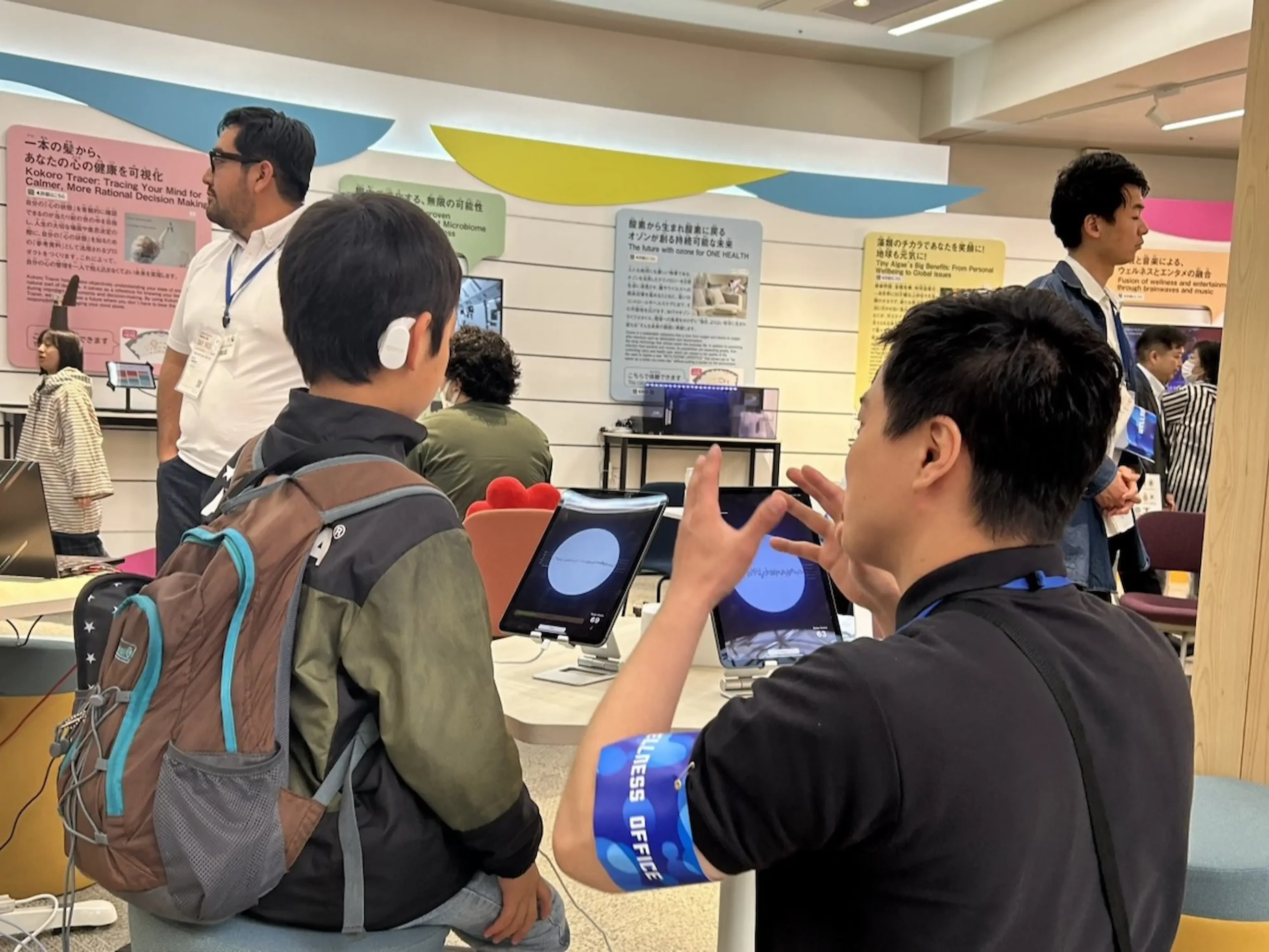

たとえばストレス状態は本人でも自覚しづらく、気づかないうちに深刻化していることもあります。今回の出展では、脳波を測定してリラックスできる映像や音楽を自動で選択するサービスが紹介されました。

興味深いのは、体験者の多くが「自分の予想とは違う映像や音が選ばれた」と語っていた点です。つまり、自分がよかれと思って選んだストレス解消法が、必ずしも適切ではない場合があることを示唆しています。ここに「測ること」の重要性が表れています。

また、普段の姿勢を計測できるインソールも注目を集めました。多くの人は、立ったときの体重のかかり方や歩き方の癖、将来体にかかる負担や影響などを把握していません。オフィスで自由に計測でき、正しい姿勢を身につけられれば、腰痛や肩こりといった不調の改善にもつながります。

他にも、スマートフォンを介して心筋梗塞リスクを検知するソリューションや、遠隔で眼科診療を行えるサービスなど、スマートデバイスを活用した技術も多く出展されました。

――展示に対する来場者の反響はいかがでしたか?

槇山 1日の平均来場者数は約13,000人。「リボーンチャレンジ」のスペースは常に人であふれていました。想定以上の来場者数に、私たち自身も驚いたほどです。特に計測体験ができる出展ブースは、朝から晩まで行列が絶えませんでした。

来場者は体験を楽しむだけでなく、「ぜひ実用化してほしい」という声も多く寄せてくださいました。健康に無関心なのではなく、「自分の状態がすぐわかるものなら知りたい、生活に取り入れたい」と考えていることが伝わってきました。万博はあくまで展示の場であり商談はできませんが、会期後も多くの出展者がメディア取材や問い合わせを受けているようです。中にはサウジアラビアの企業から、コンタクトを受けた例もありました。

ウェルネステクノロジーの導入には、信頼できるサービスを味方に

──オフィスでのウェルネステクノロジー導入に向けて、実際にはどのような動きが見られますか?

槇山 私たちは今回の展示のプレ企画として、2023年にオフィス家具メーカーやディベロッパー向けに、ウェルネスをテーマにしたビジネスマッチングイベントを開催しました。これもかなりの盛り上がりを見せました。

たとえば、あるディベロッパーは、オフィスビルの一部をウェルネスに特化したフロアにし、入居企業向けにサービスを提供する構想を話していました。レストランやコンビニ、クリニックを設置するのと同様に、ウェルネスサービスをビルの付加価値を高める「カード」として捉えているのです。

──確かに、テナント企業単体では導入が難しいウェルネスサービスを利用できるとなれば、健康経営の観点から入居を検討する大きな要素になりそうです。

槇山 一方で、課題も明らかになりました。それは、サービスの信頼性を見極めることの難しさです。一見効果的に見えても、再現性や確実性に乏しかったり、科学的根拠が不十分だったりする場合があります。医療行為に比べて法整備が追いついていないため、グレーゾーンのサービスも少なくありません。逆に、広告面では薬事法などの規制が絡み、情報を入手しにくい場合もあります。

現時点で考えられる解決策の一つは、効果立証に厳しい業界の企業が開発に携わるサービスを取り入れることです。私たちも経済団体として、安全性や確実性を明らかにする仕組みや認証制度の確立が求められるでしょう。

従業員のウェルネスに目を向け、出社の価値を実感できるオフィスづくりを

――自然と元気になれるワークスペースを実現するために、オフィスマネージャーが意識すべきこととは?

槇山 出社の効用に目を向けることが重要ではないでしょうか。新型コロナの影響で在宅勤務が働き方のスタンダードとなった時期もありましたが、同時に対面の価値に気づく機会にもなりました。ウェルネスの観点からも、社員同士のつながりを実感できるなど、メンタルヘルスへのポジティブな効果が期待できます。先に紹介したウェルネステクノロジーも、多くは出社を前提としたものです。自分の健康状態がわかるとなれば、会社に行く動機づけにもなるでしょう。

先に述べたように、ディベロッパーが用意するウェルネスフロアを活用すれば、他社の社員とのゆるいつながりを築き、協業やイノベーションのきっかけになる可能性もあります。近隣企業と提携してサービスを取り入れる方法もあるでしょう。小規模な組織であれば、自社ですべて賄おうとせず、周囲を巻き込むことが大切です。

また、オフィスをつくる・開発する側も、使う企業側も、どんなサービスやソリューションがテナント企業にとって有用か、まだ手探りの段階です。互いに意見を交わしながら、それぞれの会社に合った方法を見出してほしいですね。

今回の一連の取り組みを通じ、改めて「空間における余白」の重要性を認識しました。オフィスは単に業務を効率的に遂行できる機能が充実しさえすればいい、というわけではないでしょう。人との接点を得たり思索にふけったり、リフレッシュしたり。働き手の心身の状態を高められてこそ、いい仕事につながっていくものです。経営者やオフィスマネージャーは、従業員のウェルネスに、今まで以上に目を向けるべき時代なのだと思います。