【休養学】従業員の疲労は経営課題。戦略的に「休養」をデザインする

週末は何もせずに過ごして、溜まった疲労を癒そう。実はこれ、休養のNGパターンかもしれません。週末をゴロゴロして過ごしたら、今ひとつ調子が乗らないまま月曜を迎えた、という経験がある方も多いでしょう。

一般社団法人 日本リカバリー協会の代表理事で『休養学 あなたを疲れから救う』(東洋経済新報社)の著者、医学博士の片野秀樹さんは、日本人の疲労と休養に対するリテラシー不足に警鐘を鳴らすひとり。休養に対する捉え方を変えて工夫すれば、疲労が回復し、仕事のパフォーマンスも上がると言います。

では、具体的にどうしたらよいのでしょうか? 今回、疲れたときにこそ実践したい「攻めの休養」のコツや、オフィスマネージャーが意識することについて伺いました。

Design, Culture, Style

-

片野 秀樹/かたの ひでき

一般社団法人 日本リカバリー協会 代表理事、株式会社ベネクス執行役員、医学博士。東洋大学大学院医療研究科、日本体育大学体育学部研究員、特定国立研究法人研究所客員研究員などを経て現職。長らく健康機器の開発に携わり、医学的見地に加えヘルスケア領域における疲労と休養、コンディショニングに対する知見に富む。著書に『疲労学 毎日がんばるあなたのための』(東洋経済新報社)などがある。

疲れている人はなんと8割! 日本人は休み下手?

──まずは、現代人の疲労の状況について教えてください。

片野 日本リカバリー協会では、毎年疲労に関する10万人規模のアンケート調査を行っています。2025年に実施した最新の調査では、低頻度・高頻度合わせて79%の人が「疲れを感じている」と答えました。日本リカバリー協会が調査を始めた2017年以降、前年を下回ったことがありません。

──なぜ日本人は、こんなにも疲労しているのでしょう。

片野 理由はいくつかありますが、「働くことは善で、休むことは怠け」という考え方、個人より集団の事情を優先するといった日本人ならではの価値観や企業文化による影響が大きいと考えられます。近年変わってきたものの、休むことに罪悪感を覚える、本当は休みたいけれど周りに合わせて休まない、といった空気感も根強く残っているのではないでしょうか。

──とはいえ、今は、日本の多くの企業では週休2日制が普及し、有給休暇の取得義務もありますよね。

片野 制度自体は、数十年前に比べて格段に良くなっています。40〜50代以上の方は覚えているかもしれませんが、1990年頃に「24時間戦えますか」というCMコピーが話題となりました。時勢が表現された、今では考えられないコピーです(笑)。ただ、実際は、今の皆さんの方がよほど24時間戦っていませんか?

当時は、多くの人にとって「会社に居る時間=働いている時間」でした。移動時間や自宅にいる時間は、仕事から離れることができたわけです。ですが今、働く環境は大きく変わり、特にインターネットの普及、スマートフォンやノートパソコンなどのデジタルデバイスの進化は私たちと仕事との結びつきを密なものにしました。たとえば、移動の途中で資料を読んで、外出先でオンライン会議をこなす光景は珍しくありません。起きてから寝るまで、肌身離さず仕事用のチャットができるスマートフォンを持っている人もいるはずです。

──現代では、自ら仕事から離れる時間をつくり出さなければならないということですね。

片野 その通りです。日本人は、自身のオフタイムを使ってでもタスクを完遂しようとする傾向があります。本来なら、活動能力が低下したら体を休めて回復させる必要がありますが、カフェインを摂取したり、あるいは強い使命感に突き動かされたりと、疲労を感じながらも働き続けてしまうのです。

たとえば、スポーツ科学には「オーバートレーニング症候群」と呼ばれる現象があります。トレーニングの量や強度、頻度が当人の回復能力を著しく超えると、パフォーマンスの低下や心身の不調を招き、その状態が続いてしまうことです。これは、疲労しているのに休まないビジネスパーソンにも同じことが言えるでしょう。結果として、集中力が低下して時間がかかったり、インシデントにつながるミスを引き起こしたりといったリスクを抱えることになります。

7つの休養モデルを組み合わせ、攻めの休養で活力をチャージ

──では現代人は、どのように休養を取るとよいのでしょうか?

片野 日本では、健康づくりの3要素として「運動」「栄養」「休養」が大切だと、盛んに啓発されてきました。そのうち運動と栄養は、小学校から高校までに学ぶ機会があります。対して休養は、あまり取り上げられることはなく、私たちは経験から学ぶしかありませんでした。

とはいえ、多くの人の「休養の経験」は、子どもの頃の記憶に基づいています。日中動きまわってクタクタになっても、夜にぐっすり眠れば翌朝には元気になっている、あの感覚こそが休養だと思い込んでいませんか? 実際は、私たちの体は加齢とともに変化し、「寝るだけ」では休養になりません。まずはそのことを理解する必要があるでしょう。

──では、どうすればいいのでしょうか?

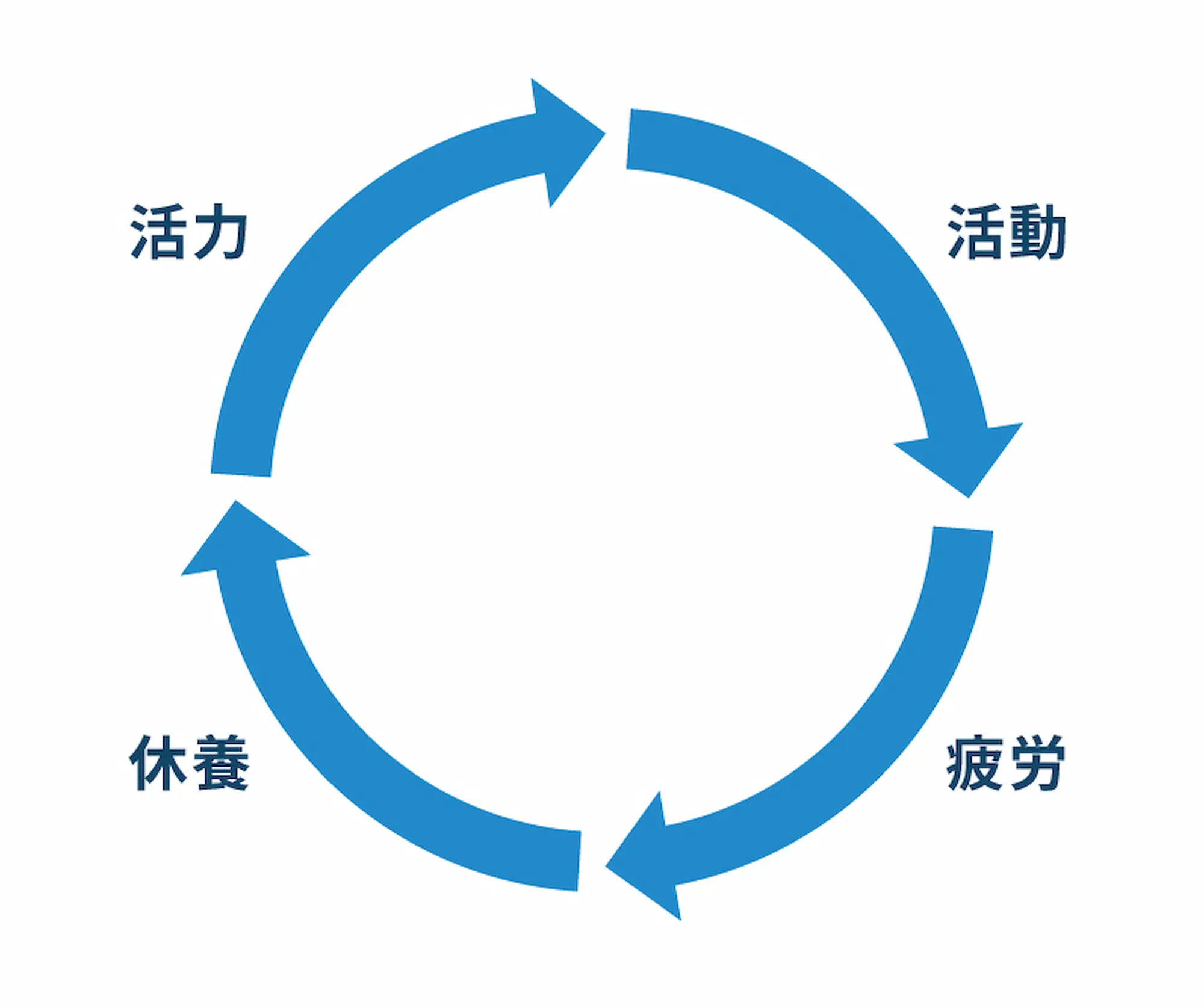

片野 休養や疲労にまつわる言葉の関係性から考えると理解しやすくなると思います。「休養」の対義語は「活動」で、「疲労」の対義語は「活力」です。リカバリーは「活動-疲労-休養」のサイクルで発想されがちですが、疲労を打ち消したいのなら、疲労の対面にある活力を盛り込み「活動-疲労-休養-活力」のサイクルとする必要があります。

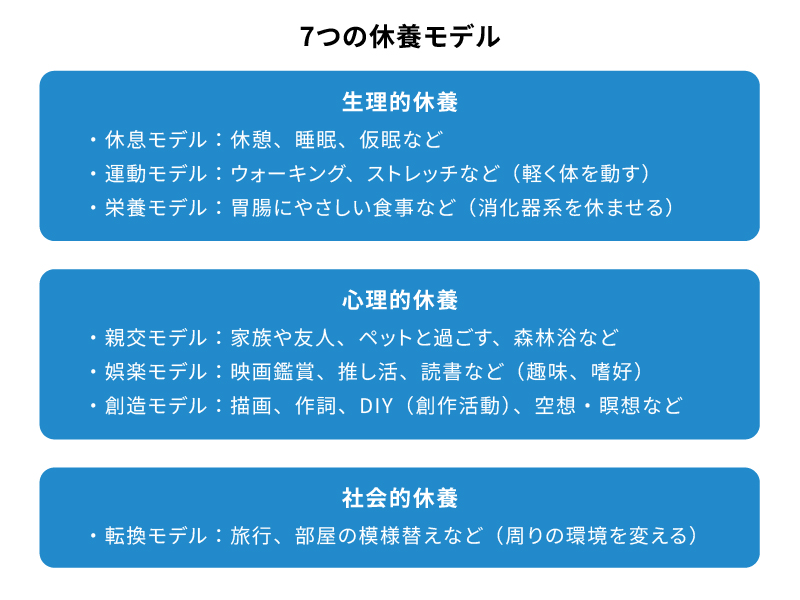

この活力は、心身にあえて軽い負荷をかけることで高めることができます。スポーツにおける超回復理論*¹と似たような現象といえるでしょう。そのため、日本リカバリー協会では、活力につながる休養として、次の7モデルに分類される「攻めの休養」を提唱しています。

*¹ 超回復理論とは、トレーニング後に適切な休養をとることで、体がトレーニング前よりも高いレベルに回復すること

──「負荷をかける」といっても、体を動かすだけではないのですね。

片野 そうですね。挑戦や楽しみなどにつながる余裕のある負荷を自身の意志で選択するのがポイントです。加えて、モデルのかけ合わせを意識して負荷を選択するといいでしょう。たとえば、「家族と料理をする」なら、スーパーに買い出しに歩いて出かけ(運動モデル)、食材と調理法を工夫し(栄養モデル・創造モデル)、家族と一緒につくる(親交モデル)といった具合です。

休養を7モデルに分類したのは、自身がどのような休養を取り入れているかを客観的に捉えられるようにするためです。一覧のなかには、生活のなかで自然に実践しているものもあるはずです。自分にとって心地いいことが、その後のパフォーマンスにどう作用するのかをよく観察してみましょう。

──「休息モデル」があることから、睡眠もやはり大切なのですね。

片野 もちろんです。問題は、「最適な眠り」を意識せずにダラダラと寝て過ごしてしまうことです。ただ、睡眠に関しては個人差が大きいうえ、未解明なことが多いのも事実です。ですから、眠りの記録をつけたり行動や体調を振り返ったりしながら、自分にちょうどいい睡眠時間や就寝時間を探し出す必要があるでしょう。

また、いい睡眠のコツは、オフタイム全体で睡眠を捉えることです。ベストな睡眠時間を確保できるようベッドに入る時間を決めたら、食事や入浴などの行動を逆算でスケジューリングしてみてください。ちなみに、寝る直前の食事や熱いお風呂、激しい運動、デジタルデバイスの使用を避けた方がいいのは言うまでもありません。

「なんとなく」の休養から脱却するための思考

──企業やオフィスマネージャーが従業員の休養に目を向ける必要性について、どう考えますか?

片野 「プレゼンティーズム」という言葉があります。会社に出勤はしているけれど、心身の調子が万全ではなく労働生産性が低下している状態を指します。そして、日本リカバリー協会の試算では、このプレゼンティーズムによる企業の経済損失の約41%が「疲労」に由来していて、日本全体では15兆円にもなります。裏を返せば、一人ひとりのビジネスパーソンが自身の疲労に目を向けて適切に休養できれば、組織の生産性は向上し、相当な経済効果を期待できるということではないでしょうか。

ですから、従業員が休養をうまくマネジメントできるように企業が支援することは有効なはずです。一方で会社は、従業員のプライベートまで干渉できません。どうすれば自発的な行動を促すことにつながるのかが鍵となるでしょうね。

──具体的には、どのようなやり方があるのでしょうか?

片野 組織としては、休養に関するセミナーを開くなどして個々のリテラシーを高めていきます。私たちの協会が実施する「休養士」の資格を取るのもよいでしょう。また、オフィスマネージャー自らが、はつらつと働く休養上手のロールモデルとなって組織をリードするという手もあります。

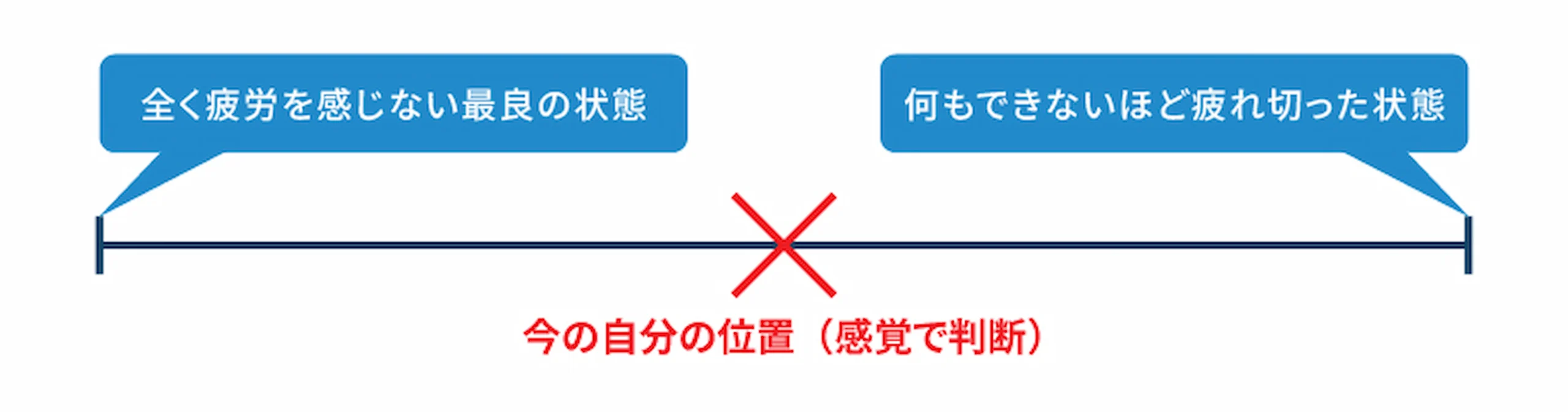

たとえば、最近は、スマートウォッチやスマートリングといったスマートデバイスで心拍数などのデータを気軽に取ることができるようになりました。これらに加え、定期的に「VAS(Visual Analog Scale)」検査*²を取り入れることで、定量・定性的に「疲労の可視化」を図ることができます。そのうえで、スマートデバイスの記録と朝起きた直後のVASを確認しつつ、前日のことを簡単に振り返り、どういう行動が疲労につながり、何がよい休養となったのかを総括します。つまり、自分に合った「疲労との向き合い方」を知るための行動を起こすのです。

*² 紙などに引いた線の左右の端が「全く疲労を感じない最良の状態」と「何もできないほど疲れ切った状態」としたら、今の自分はどの位置にいるのか印をつける検査。参考:疲労感VAS検査方法(一般社団法人 日本疲労学会)

──休日をどう過ごすのか、そこの意識を高める必要がありますね。

片野 そうですね。疲労や休日に対する「なんとなく」の感覚からの脱却と言えるかもしれません。私が一時期働いていたドイツの職場では、年間に取る休日のスケジューリングが新年最初の作業になっていました。夏休みなどの長期休暇が重なって業務に支障が出ないように、誰がいつ休みを取るのかチームで調整しておくのです。この休日を優先する発想は、「休日を確保するためにきびきび働き、その休日は明日のパフォーマンス向上のためにある」という考え方につながります。

また、多くの人が「土曜を週の終わり」と捉えていると思います。そのため、金曜は「なんとか1日やり過ごせば休める」といった雰囲気になり、仕事のパフォーマンスが低くなりがちです。さらに、そんな状態で土日に突入すると、休みだからと昼まで寝てしまい社会的時差ボケを引き起こします。月曜は体がだるく、再び低いパフォーマンスから始まってしまうという悪循環に陥ってしまうのです。この悪循環を断ち切るために提案しているのが、「土曜=週の終わり」ではなく「土曜=週の始まり」とする思考です。これは、土日をただ休むための時間ではなく、続く平日5日間のパフォーマンスを最大限に引き出すための準備期間として捉えることを意味します。

従業員の疲労は、組織の生産性を低下させ、皆さんが思っている以上に経営上のリスクになり得るものです。米国の大手IT企業が、社内に娯楽施設やスポーツ施設を充実させているのは有名ですが、昨今は日本でも、従業員の疲労に着目し、社内のリカバリー施設を充実させたり休日の取り方に工夫を凝らしたりする企業が増えてきています。この流れが止まることなく、日本中が休養をうまく取り入れ、活力でみなぎる組織や社会になることを心から願っています。