【ゲンスラー報告書】日本のオフィス事情は、世界のトレンドに逆行している?

本記事では、アメリカの大手建築設計事務所・ゲンスラー(Gensler)による最新の調査報告書から、日本企業がいかに停滞しつつあるオフィス環境を脱却できるかについて考察していく。

Facility, Culture

世界のトレンドに逆行する日本の働き方

米ゲンスラーが今年6月に発表した調査報告書「Global Workplace Survey 2025」によれば、コロナ禍以前と比べて世界各国の企業で従業員同士のコラボレーションが増加している。つまり、従業員のひとりで働く時間が減ると同時に、他者と積極的に交流する時間が増え、企業文化やコミュニティの強化につながっているという。

しかし、日本のデータだけは少し異なる様相を呈していた。調査対象となった国々の中で、日本の労働者は平均的な1週間の勤務時間のうち、最も長くひとりで過ごしていたのだ。では、なぜ日本だけが世界のトレンドに逆行しているのだろうか。

“ひとり作業”の増加とオフィス効率の低下

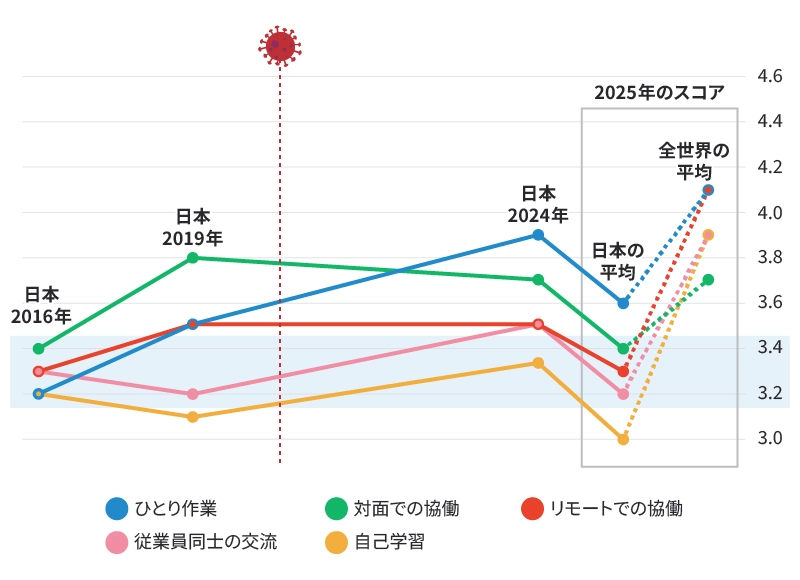

今、日本では労働者の「ひとり作業」の時間が、全体の50%にまで達しており、これは2016年以来の数字となっている。この変化は、今回の調査で測定された5つの働き方(ひとり作業、対面での協働、リモートでの協働、従業員同士の交流、自己学習)のすべてで、オフィスの効率性のスコアが下降した時期と一致している。

さらに、2025年の日本企業の同スコアは前年から大幅に下がり、2016年の低水準にまで戻りつつある。言い換えれば、日本のオフィスはもはやビジネスを支える場所としての役割を十分に果たしていないということだ。

出典:Gensler Global Workplace Survey 2025

この変化の背景には、どのような事情があるのだろうか。そして、日本企業はこの流れを変えるために何ができるのだろうか。

「オフィス時間の削減=生産性UP」と信じているのは日本だけ?

この調査結果で最も衝撃的だったことは、日本の従業員だけが「オフィスでの時間を減らせば生産性が上がる」と信じていた事実だろう。

他国の従業員は「物理的なオフィス環境が、個人やチームの生産性の最大化に不可欠」だと認識している一方、日本では「今よりオフィスでの時間を減らしたい」と望んでいる人が多い。また、日本の従業員はオフィスにいる時間が世界で最も長く、他の従業員と協働するメリットを享受しやすいにもかかわらず、オフィスでの時間を短縮することばかり考えているのだ。

ここで明言しておくが、これは日本の労働者が在宅ワークを好んでいるからではない。オフィスで働くことがあまりに非効率なので、別の場所で働く方がよりパフォーマンスを発揮できると感じているという。

ならば、オフィスを離れた方が生産性が上がると思わせる日本のオフィスには――あるいは企業文化には――何が欠けているのだろうか。

ワークプレイス・エクスペリエンスがオフィス効果を左右

その答えは「日本人が“オフィス”をどう捉えているのか」に潜む。例えば、今回の調査で「オフィスでの就労体験(ワークプレイス・エクスペリエンス)が良い」と回答した人々の間では、以下のようなオフィス環境の効果が見られた。

- ・ひとり作業やチームでの業務の効率がアップ(一方、「オフィスは働きづらい」との回答者ではダウン)

・コラボレーションや社員同士の交流が増加

・オフィスで過ごす時間をもっと増やしたいという心境の変化

この結果からわかるように、日本の労働者はオフィスの価値を理解していないわけではない。問題はむしろ、多くの人々が質の高いオフィスを体験したことがないことにある。

オフィスに満足している日本人は半数以下?

さらに、調査結果はより厳しい現実を突きつける。

日本の労働者のうち「企業が質の高いオフィスを提供している」と回答したのは、わずか42%にとどまったことだ。これは調査対象国の中でも低水準で、フランス(63%)に次いで2番目に低い。世界平均の72%から30ポイントも下回る結果となった。

しかし、もし日本の従業員が、優れた設計と配慮の行き届いたオフィスに出合えたら、その効果は他の国々と同等、もしくはそれ以上に大きくなることだろう。

なぜ空間の多様性が、職場において重要なのか

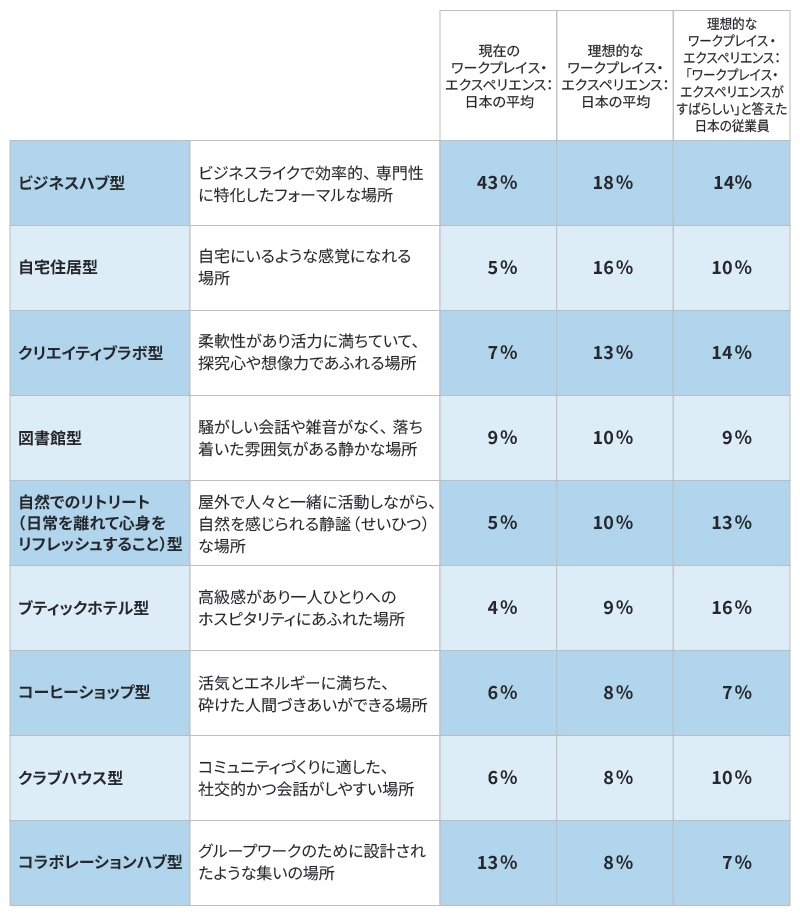

その一因に、空間の多様性がある。日本で質の高いワークプレイス・エクスペリエンスを享受している従業員は、静かな図書館のようなオフィスから、活気のあるクリエイティブなラボまで、さまざまな種類の職場で働いていた。

逆に、日本の労働者はにぎやかなコラボレーションエリアばかりを好むのではなく、活気あふれるハブエリアと静かなサブゾーンを組み合わせるなど、バランスの取れた選択肢があることを重視している。それは、ひとり作業でもチーム作業でも同様だ。

出典:Gensler Global Workplace Survey 2025

従業員への情報提供と“改善”のためのサイクル

日本のオフィス問題は、デザインだけの話ではない。オフィスに関する知識、つまり従業員がオフィスを十分に活用するための情報提供ができているかも重要だ。

従来の「チェンジマネジメント」のアプローチも有効だが、実際のオフィスで体験できることに勝るものはない。だからこそ、企業は従業員に新しい働き方を体験させ、そのフィードバックを収集し、継続的な改善の機会を生み出さなくてはならない。

企業はさまざまな働き方をテストすることで、従業員に新たな環境を体験する機会を与えつつ、その活用法に関する知識を広めることができる。こうした検証作業が、リアルタイムのデータとフィードバックを生み出し、日本の“継続的な改良”を意味する「Kaizen(改善)」という概念のような、段階的な変化・検証・改良といった一連の過程に役立てることができるのだ。

また、オフィスに関する知識と体験を絶えず更新し続け、オフィスをよりスマートで、より即応性が高く、より効率的につくりかえることで、従業員はどんな変化にも適応できるようになっていく。

これは、日本の「Omotenashi(おもてなし)」の精神のような、人々を迎えもてなすホスピタリティの考えに近い。従業員たちはより快適に、より企業と交渉しやすくなることを期待し、自分たちの不安や要求がフィードバックに反映されることを望むのだ。

成果に直結する、質の高いオフィス体験

今回、ゲンスラーの調査報告書「Global Workplace Survey 2025」は、質の高いオフィスについての知識と体験が、ビジネスの成果に直結することを明らかにした。調査報告書によると、オフィスで質の高い体験をしている従業員は、体験していない従業員に比べて以下のような傾向があった。

- ・組織へのコミットメントが93%高い

・自分の仕事への満足度が96%高い

・自社を優れた職場として推薦する可能性が86%高い

日本のオフィスは今、長年にわたるイノベーションの停滞を受けて厳しい局面にある。とはいえ、未来への明るい兆しもある。

多様性を重んじ、さまざまな検証を続け、継続的な改善を行う企業は、世界のトレンドを変えるだけでなく、停滞しつつあるオフィス環境をどう打開していくのかに、新しい方向性を示す可能性さえあるからだ。

日本の事例は、シンプルだが力強い教訓を与えてくれた。デザイン、知識、そして検証と改善がうまく組み合わされたとき、オフィスはより有意義なものとなり、そこで働く人々もより輝けるようになるだろう。

- 本記事は、ゲンスラーによって発表されたものであり、ダニエル・オオムロ氏とサラ・ベイダー氏によって共同執筆された。

※本記事は、Worker’s Resortが提携しているWORKTECH Academyの記事「Why Japan’s workforce is moving against the global current」を翻訳したものです。