【シジュウカラ】動物言語学者・鈴木俊貴先生が語る、他者を理解するための「観察力」

シジュウカラが言語をもつことを世界で初めて明らかにした、動物言語学者で東京大学先端科学技術研究センター准教授の鈴木俊貴さん。2023年4月には、世界初となる「動物言語学」の研究室を立ち上げ、世界から注目を集めています。

そもそも言葉とは何なのか。どうすれば、ものの見方が異なる他者を理解できるのか。野生環境での長年にわたる観察と、前代未聞のアイデアを駆使した実験で鈴木さんが得た知見には、人間同士のコミュニケーションを見直す大きなヒントが隠されていました。

Culture, Style

-

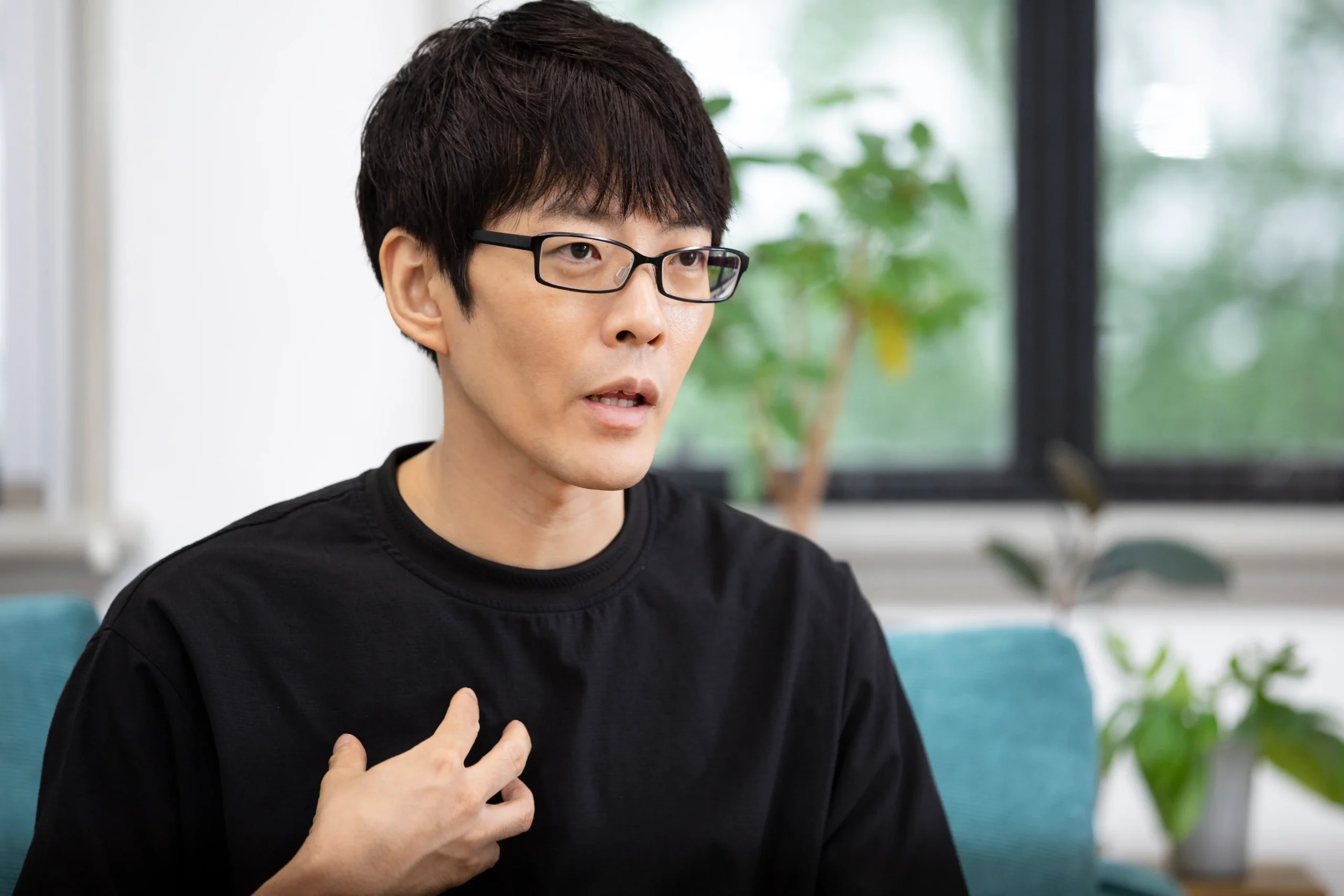

鈴木 俊貴/すずき としたか

東京大学先端科学技術研究センター 准教授。1983年生まれ。動物言語学者。東邦大学理学部生物学科卒業、立教大学大学院理学研究科博士後期課程修了、博士(理学)。動物言語学、動物行動学が専門。野鳥のシジュウカラの鳴き声に単語と文法が存在し、会話が行われていることを世界で初めて解明した。この発見により「動物言語学」という新領域を開拓し、2023年に東京大学に世界初の同分野の研究室を設立。著書に、『僕には鳥の言葉がわかる』(小学館)、『動物たちは何をしゃべっているのか?』(山極寿一氏との共著、集英社)がある。

言葉は人間だけのものではない。新たな学問「動物言語学」が拓く世界

──シジュウカラが文法を操ることを証明した論文を発表されたのが2016年。2022年には、スウェーデン・ストックホルムで開催された国際行動生態学会での基調講演で、世界で初めて「動物言語学」を提唱し、大きな反響を呼びました。

鈴木 反響は大きかったですね。2025年8月には、インドのコルカタで開催された国際動物行動学会で基調講演をしたのですが、皆さんがすでに僕の研究を知っていてびっくりしました。いつの間にか日本のシジュウカラは、世界に名の知られる鳥になっていて(笑)。学会には、動物学だけでなく脳科学など、さまざまな分野の研究者が参加していたのですが、講演後には分野を問わず大勢の人が声をかけてくれてうれしかったです。

──今、世界中で動物言語学への関心が高まっているということですね。研究する人も増えていますか?

鈴木 そうですね。僕が国際学会などで必ず呼びかけているのは、「皆さんも研究してください」ということ。「僕の手法を使えば、皆さんの研究対象でも研究できますから」と。すると、本当に世界中の人が研究を進めてくれて、いろいろなことがわかってきています。たとえば、ボノボやチンパンジーが鳴き声を組み合わせている可能性があることを示した研究も、立て続けに発表されています。ただ、まだまだ証明には行き着いていません。時間はかかります。僕もシジュウカラに言葉があることを証明するまでに10年以上かかりましたからね。でも、近い将来いろいろなことがわかってくると思います。

──ワクワクしますね。今後は、動物学の分野だけでなく、言語学の分野にも「動物言語学」が登場するようになるということでしょうか?

鈴木 それは逆です。これまでの言語学は、人間の言語学。人間は動物の一種ですから、動物言語学の中にシジュウカラの言語学があり、人間の言語学がある、というのが正しい解釈だと思いますね。

──なるほど! ほかの動物の言葉がわかると、人間の言葉の進化もわかるようになるかもしれませんね。

鈴木 そうなんです。研究を続けるうちに、人間の言葉も“多くの動物の言葉のひとつ”として相対化できるようになり、進化の過程も見えてきました。言葉は化石として残らないので、進化の過程を明らかにするには、系統樹(進化の道筋)を手がかりに、人間に近い霊長類だけでなく鳥などさまざまな動物の言葉を比較し、共通点や違いを見つけていくしかありません。

これまでの研究は、人間の世界に動物を引き込んで「人間の言葉が話せるかどうか」を試すものが中心で、比較という本来の出発点にすら立っていませんでした。「人間の言葉も、動物の言葉の一種だ」という視点に立つことで、ようやく比較のスタート地点にたどり着いたのです。

こんな当たり前のことにこれまで気づかなかったのは、自然に対して傲慢な部分が人間にあったからだと僕は思っています。いつの間にか、人間にとって自然は「共生するもの」から「利用するもの」に変わってしまった。再び共生の対象に戻すには、身近な自然に目を向ける必要がある。僕はシジュウカラのおかげで見える世界が広がりました。できることなら、地球に生きるすべての人に鳥たちを観察してもらいたい。その世界の面白さを伝えるために、論文や本を書いているのです。

鳴き声が言葉に変わった瞬間──シジュウカラが教えてくれた「思い込み」の限界

──そもそも、シジュウカラが発している鳴き声を「言葉」かもしれないと思われたのは、どのような瞬間だったのでしょうか?

鈴木 僕は、シジュウカラが言葉をもっていると思って研究を始めたわけではありません。でも、シジュウカラを観察しているうちに、単に天敵が怖くて鳴いているわけではないのでは?と思うようになりました。上空にタカが現れると「ヒヒヒ」と鳴く。すると、まわりのシジュウカラは声とは逆の方向に一度逃げ、その後、タカがいないかどうか空を見る。ヘビが現れると「ジャージャー」と鳴き、それを聞いたシジュウカラはヘビがいないか地面を探したり、木の穴の中をのぞいたりします。こうした鳴き分けは、天敵の種類を伝える「言葉」のように思えたのです。

ただ、それが、いわゆる「言葉」といえるのかがわからなかった。人間のことを考えても、言葉以外に笑い声や泣き声など感情を伝える音声をたくさん発していますよね。シジュウカラも、タカに対しては恐怖心、ヘビに対しては警戒心のような感情を表出させているだけかもしれません。言葉と呼ぶには、それが概念につながっている必要がある。たとえば「コップ」と聞いたら、頭の中でコップを思い浮かべますよね。感情が伝わっているのではありません。

では、単なる感情の表出ではないことを証明するにはどうしたらいいのか。それを長い間、考えました。誰もやったことがないことなので、インターネットで検索しても絶対に答えはない。自分の体験や、シジュウカラとの関わりから考えるしかありません。そして10年かけてたどり着いたのが、見間違いを使った実験でした。

──シジュウカラが、天敵を見間違えるということですか?

鈴木 そうです。僕たち人間も、何かをイメージすると、実際にそうではないものを当てはめてしまうことがありますよね。心霊写真を考えてみてください。何の変哲もない写真でも、ここに手がある、顔があると言われると、だんだんそう見えてきたりするでしょう? そこで、シジュウカラに、「ジャージャー」というヘビに対する警戒の声を聞かせた状態で、木の幹に垂らした小枝を引っ張り上げてみた。すると、ヘビと見間違えることがわかったのです。

単に警戒心が伝わるだけなら見間違いは起こりません。その証拠に、枝を左右に大きく揺らしてもシジュウカラは反応しませんでした。ヘビっぽい動きではないからです。彼らはヘビっぽいものを頭にイメージして見間違えているとしか考えられない。こうして、シジュウカラの世界には、ものを示す言葉、人間でいう「名詞」があることがわかったのです。

──その後の研究で、シジュウカラが単語の組み合わせで文章をつくることや、翼の動きでメッセージを伝えることも証明されていますね。

鈴木 今まで調べた人がいなかったので、どれも世界初の発見です。だから日本のシジュウカラには「世界初」がめちゃくちゃたくさんあるんですよ(笑)。ただ、言葉をもち、文章をつくり、ジェスチャーをするのは、シジュウカラにとっては普通にやってきたこと。人間が「言葉は人間だけがもつもの」「動物の鳴き声は単なる感情だ」と思い込んでいたために、見えていなかっただけなのです。

僕たち人間は、決めつけることで見える世界を狭めてきたんですね。まさに井の中の蛙だったと思います。

現代人は言葉に頼りすぎ。本当に大切なことは体験を通してこそ見えてくる

──シジュウカラの研究から人間が学ぶとしたら、どんなことでしょうか?

鈴木 現代人は、観察する力がかなり衰えてきていると思います。鳥の言葉を知ることは、世界の見え方の異なる他者を観察すること。たとえば、人間の目は顔の前面についていますが、鳥の目は、視野を広げて敵を見つけやすくするために、顔の横についています。また、人間は三原色しか見えませんが、鳥は紫外線も見えます。つまり、鳥と人では世界の見え方が異なる。インプットが違えば、論理の組み立て方も違ってくるでしょう。でも、きちんと観察していれば、世界の見え方が異なる相手でも理解できるようになります。

こうしたことは、動物が当たり前にしていることなんです。たとえば、リスやミーアキャットなんかは鳥の声を聞いて猛禽(もうきん)類の飛来を知ります。日本の公園でも、リスやスズメを見ていると、シジュウカラの言葉を理解してタカから逃げるのがわかりますよ。僕たち人間も、本来そういう能力をもって進化してきたはず。でも、僕たちには今、天敵がいない。それどころか、あらゆることが分業制になったことで、たとえば米などの食料も自分でつくらずに済む。こうした便利な生活の中で、自然とのつながりがなくてもなんとかなると思うようになったのです。

情報化社会になり、観察する力はますます弱くなりました。インターネットで検索して「言葉を話すのは人間だけで、他の動物の泣き声はすべて感情である」と書いてあったら、それを信じて実際に鳥を見ない。だから、身近なシジュウカラの言葉にさえ気がつかなかったのでしょう。

──観察する力が衰えると、どのようなことが起きるのでしょう。

鈴木 観察力の衰えは、動物や自然に対してだけでなく、対人間でも同じだと思います。言葉は本来、テキストだけで伝えるものではありません。表情や声色、仕草をじっくり観察すれば、相手の本当の考えがわかります。イヌを飼っている人は、自分の言葉にイヌが反応することもわかるし、イヌの吠え方や仕草でなんとなく気持ちがわかったりするでしょう? 他人に対しても、観察することで見えてくることがあるはずなんです。

ところが今、とかく言葉が優先されるようになり、SNS時代にはその傾向がさらに加速している。言葉で示されたことがその人の心情すべてを表すと思い込み、しかもその一部だけを取り出すから「炎上」が起きるのです。

──日々の仕事でも注意したいところですね。

鈴木 はい。そう考えれば、メールだけのやりとりは本当に怖いなと思いますね。本当に意思疎通をしたいなら五感を使うべき。だから、職場の飲み会もやったほうがいいし、職場をフリーアドレス化していろいろな人とリアルで話すのも意義のあることだと僕は思います。

言葉は自分の体験を伝えるための不完全な情報伝達ツールに過ぎないことを認識して、相手を思いやることこそ、コミュニケーションにおける最も大事なことなのではないでしょうか。

- 連載「生き物たちのワークとライフ」のその他の記事はこちら