【チェンマネ】働き方変革を成功に導く、チェンジマネジメント

ABW(Activity Based Working)とは何か──。コロナ禍でリモートワークが加速度的に普及するなどし、ABWという言葉を耳にする機会が増えた。実際に導入に踏み切った企業も少なくない。ただ、ABWでワーカーの働き方はアップデートされたのか。あるいは、企業の生産性は上がったのか。そもそも、ABWの理念や本質はしっかり理解されているのか。

本連載では、ABWの創始者である、オランダ発のグローバルな働き方コンサルティングファーム・Veldhoen + Company社の岸田祥子氏、生駒一将氏に、ABWの理念から実践、展望まで、国内外で最もホットな話題を全6回にわたって提供してもらう。第5回のテーマは「チェンジマネジメント」。

Facility, Design, Culture

-

岸田 祥子/きしだ しょうこ

株式会社ヴェルデホーエンカンパニー カントリーマネージャー/シニアコンサルタント。奈良県出身。京都工芸繊維大学大学院にてオフィス環境と知識創造に関する研究に取り組む。卒業後、オフィス家具メーカーに勤務。2019年にVeldhoen+Companyへ入社し、日本初のABWプロジェクトに参画。以降、製造業を中心にABW導入を支援するプロジェクトに多数関与。ABWという新しい働き方を、組織の働き方や文化を尊重したうえで定着させるための導入プロセス設計やチェンジマネジメントが専門。

-

生駒 一将/いこま かずまさ

株式会社ヴェルデホーエンカンパニー コンテンツマネージャー。サンフランシスコでのオフィスマネージャー経験を経て、日本国内でオフィス・働き方領域のコンサルティングに従事。現在は、欧州の先進企業への視察や最新トレンドを取り上げたセミナー・イベントの企画も行いながら、国内外の知見をもとに実践的なアプローチを発信している。同時にABWやハイブリッドワークの導入支援、チェンジマネジメントに関するトレーニングなどのサポートも担う。企業の働き方変革において「空間」「制度」「文化」をつなぐ視点を大切にし、理想論にとどまらない実行可能な変革を支援している。

ABWを導入するうえで避けて通れない、チェンジマネジメント。ハイブリッドワークやリモートワークが普及し、注目が高まっている。そもそも、チェンジマネジメントとは何か。働き方変革やオフィスリニューアルなどにおける、その難しさはどこにあるのか。本稿では、チェンジマネジメントの基本を説明するとともに、ABWの導入、あるいは働き方に関するチェンジマネジメントのポイントをお伝えする。

チェンジマネジメントは“人の変化”を管理する手法

チェンジマネジメント=Change Managementは文字通り「変化を管理する」という意味だが、これはオフィスや働き方の分野に限定された考え方ではない。チェンジマネジメントとは、組織のあらゆる“変化”を成功させるために確立された方法論のことだ。なお、オフィス・働き方関連業界では「チェンマネ」と略称で呼ばれることが多い。

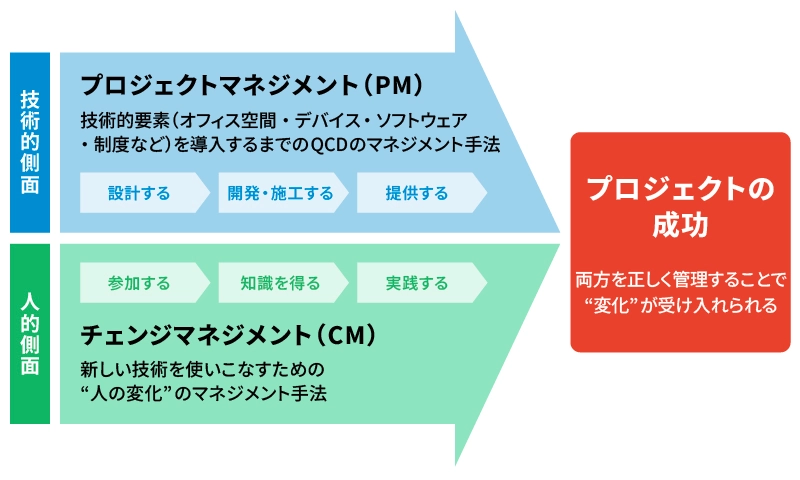

同じく一般化・体系化されたマネジメント手法としては、プロジェクトマネジメントがある。むしろ、こちらの方が企業などに広く浸透しているだろう。実はこの2つ、対を成す概念ということをご存じだろうか。

プロジェクトマネジメントは、やや厳格に定義すると、プロジェクトQCD(Quality/Cost/Delivery)を管理し、その「技術的側面」を管理する手法のことだ。ここでの「技術」とは、テクノロジーということではなく、「モノ/コト」と解釈した方がわかりやすい。「デバイス」「空間」「ソフトウェア」「制度設計」などが当てはまる。

一方、チェンジマネジメントは、プロジェクトの成功に向けた人の変化、つまり「人的側面」を管理する手法だ。多くのプロジェクトは、「技術的側面」と「人的側面」の両方が正しく管理されて初めて成功を収めることができる。ゆえに、これらのマネジメント手法は2つで1つで対を成すというわけだ。

プロジェクトマネジメントとチェンジマネジメントは両輪

ここでは、例を用いて説明する。

- 【ケース①新ツールの導入】

- ▼与件

- 会社に新しいCRM(顧客関係管理)ツールを導入することが決まった

- 1年半後に全社での利用開始がゴール

- ▼目標(ゴール)

- プロジェクトの成功:期日までに全社員がCRMツールを使える状態であること

└技術的側面:CRMツールを期日までに自社のシステムとして稼働させること

└人的側面:期日までに全社員がCRMツールを使える状態になっていること

技術的側面では、IT部門や委託先のプロジェクトマネージャーが管理することが想定される。他方の人的側面では、新しいツールの認知拡大や使い方のトレーニング、トライアルなどを実施し、期日までに全社員が使えるようにチェンジマネジメントすることになる。

もしチェンジマネジメントが実施されなければ、どういう事態が起こるだろうか。一部の人しか使えず、多くの人は使いたがらないツールになりはしないだろうか。たとえ期日にそのようなツールがローンチされても、プロジェクトは到底、成功とは見なされないだろう。

これはやや極端な例だが、「技術」は「人」に使われなければ無用の長物となり、期待した投資対効果も得られない。成功のために「人の変革」を管理することが、文字通りチェンジマネジメントの役割なのである。

「フリーアドレスの失敗」のワケとは

テーマを「フリーアドレスの移行」に変えて例示してみよう。

- ▼与件

- 本社オフィスをリニューアルし、フリーアドレスに移行することが決まった

- 期日は1年後

- ▼目標(ゴール)

- プロジェクトの成功:期日までにオフィスのリニューアルが完了し、本社勤務の対象社員が目指すべき働き方ができる状態であること

└技術的側面:期日までにオフィスのリニューアルが完了していること

└人的側面:期日までに対象社員がフリーアドレスで働ける状態になっていること

この場合、技術的側面の目標達成は想像しやすい。たとえば、プロジェクトマネージャーの下、専門家に相談しながらオフィスデザインや工事などの調整を進めればよい。

問題は、人的側面だ。まず「目指すべき働き方ができる状態」とは何だろうか。フリーアドレスの目的に左右されるが、「コミュニケーションの促進」などの人に関わる要素が含まれていれば、人的側面のフォローは当然必須になる。「フリーアドレスの具体的な利用法」「メリットの理解促進」「ルールの言語化」などの情報提供や研修も欠かせないだろう。

しかし、オフィスのリニューアルに際して、このような人的側面からのサポートが不十分な事例が見受けられる。プロジェクトの成功に向けて“必須”のことが実施されていないということである。ゆえに、昨今よく耳にする「フリーアドレスの失敗」という事態を招いてしまうのではないだろうか。

働き方変革・ABW導入は、人的側面に依存

では、本題のABWへの移行や働き方変革プロジェクトをテーマにしたら、どうなるだろうか。

- ▼与件

- 働き方変革プロジェクトの一環で、本社オフィスにABWを導入することが決まった

- 期日は1年後

- ▼目標(ゴール)

- プロジェクトの成功:対象社員が、目指すべき働き方で働ける状態であるとともに、目指すべき組織文化が醸成されて浸透していること

└技術的側面:(必要であれば)制度やツールの導入

└人的側面:対象社員全員が、目指すべき働き方を実践できていること

ここでの特徴は、技術的側面が必須要件ではないことである。ケースによっては新たなツールの導入や物理的な環境整備などを行うこともあるが、プロジェクト成功のカギは「対象社員=人の行動変容」だ。

チェンジマネジメントの専門家によると、ここまで人的側面に依存する「変化」は珍しいという。そこに、働き方変革の難しさがある。技術的側面の目標や期日がないためにプロジェクトの計画や目標設計があいまいになってしまい、「変革」そのものの目的や本質を見失うリスクが高くなるからだ。

つまり、働き方変革を成功に導くためには、プロジェクトマネジメントよりもチェンジマネジメントの正しい理解とリソースが求められる。そうでなければ、目標達成は見込めないことがわかる。

チェンジマネジメントの実行フロー

次に、働き方変革を進めるポイントをいくつかご紹介したい。オフィスリニューアルを契機にした働き方変革プロジェクトを例に、計画から新オフィス稼働後までを順を追って説明する。

■計画期

計測可能なゴールを設定し、変化を可視化

前述の通り、ABW導入や働き方変革の取り組みには、技術的側面に関わる目に見えるわかりやすいゴールはない場合が多い。そのため、計画を具体化して実行に移すために、明確なゴール(成功後の姿)の設定が必要になる。そうしなければ、取り組みが形骸化する懸念がある。

働き方、言い換えれば「人の行動」、さらに言えば組織文化は、すぐには変わるものではない。年単位での中長期的な取り組みが避けられない。そこに明確なゴール設定がなければ、「取り組みを計画通り実施すること」が自己目的化してしまうことがある。当初のゴールに向けて進捗を定期的に計測し、その時々の状況に応じて柔軟に施策を講じていくことが望ましい。

その際のポイントは、取り組みに直接ひもづく計測可能なゴール(KPI)を設定することだ。変化を可視化して取り組みが正しく進んでいるかを確認したうえ、“実感”することが重要になる。

関連記事:連載④「データは人の行動を変えられるか。働き方変革におけるデータ活用とは」

■移行期

双方向でポジティブな社内コミュニケーションを

オフィスのリニューアルや働き方変革を全社員に知らせるタイミングになったら、社員とのコミュニケーションが必要になる。この打ち手を怠ると、この後のチェンジマネジメントの取り組みがうまく進まないことが多いにもかかわらず、軽視されがちなのが実態だ。ここでのコミュニケーションは、「経営層からのメッセージ」「新たな働き方に関する研修」「タウンホールミーティング(企業の経営層と社員が対話する社内イベント)」「掲示板の運用」「定期的な情報発信」など、社員へのあらゆるメッセージやコミュニケーションが対象となる。

ここで重要になるのは、「双方向性」と「ポジティブさ」だ。それらが欠けてしまうと、あいまいな情報伝達で社員の不安感が増し、働き方変革に否定的なトレンドが形成されてしまうことがある。こうした事態を招かないためにも、変革の段階や状況のみならず、組織の規模や文化、社員の役職などを踏まえて、その都度、最適な社内コミュニケーションを地道に図っていくことが求められる。

■プロジェクト終了後

人と予算を確保し、定常業務にシフトする

オフィス改修に伴って働き方変革を検討する場合、部門横断のプロジェクトチームがつくられることが多い。メンバーは、総務(オフィスマネージャー)、IT、人事、事業など各部門から集められる傾向がある。

ここでよく見受けられる問題は、オフィス改修後に働き方変革の活動が終了してしまうことだ。兼務のプロジェクト体制で始まることが多く、改修後はプロジェクトが解散してしまい、その後の働き方変革の責任者が不明瞭になりがちだ。ゆえに予算を継続的に確保することも難しい。

働き方変革には持続的で地道な活動が不可欠である。それに必要な人と予算といったリソースの確保に向けて、オフィス改修前から、既存部署へのタスクの引き継ぎ、あるいはプロジェクト体制から新設部署への移行などを含め、働き方変革を定常業務にシフトさせる必要がある。

変革は強制できない。チェンジマネジメントのスタート地点

働き方変革の難しさは、「変化」を強制できない点にある。システムやツールなどの技術的側面であれば、利用を強制終了できる。だが、働き方の場合はそうはいかない。ときには「また『変革』だって。面倒だし、これまで通りでいいや」とスルーされたり、否定的に受け取られることもある。

チェンジマネジメントで忘れてならないのは、そうした社員の反応は当然で、それが人が変化を受け入れるスタート地点ということだ。変化を恐れたり、面倒に感じたりするのは人としてよくあることだ。特に、情報が少ないなかで、日常の行動を頭ごなしに突然変えられたりしたら、誰でもその変化に否定的になってしまうものだろう。

変革を自分ごとにしてもらうには、そのメリットやポジティブなイメージを明確に示すことが何より重要になる。同時に、経営層を含めた変革の推進側が、その変化をポジティブに受け止めて楽しんでいたり、メリットを体現できていたりすれば、社内からの見る目や信頼度が大きく変わる。

働き方変革の担当者にはそうしたことを念頭に置いて、働き方変革を成功に導いてほしい。

- 連載「ABW再考」のその他の記事はこちら