ハイブリッドワークへの移行:未来に向けた最善策とは?| WORKTECHレポート

リモートワークからハイブリッドワークへの移行に伴い、新たな課題とその解決策が注目されている。本稿では、アムステルダムの「WORKTECH22」で得られた主な知見を紹介する。

Culture

WORKTECH22 アムステルダム:未来の働き方

パンデミックを機に、在宅勤務、Zoom会議、事業方針など、私たちの働き方は一変した。その一方で、多くの企業が事業戦略の細かな見直しを行い、今後に向けての最善策を見極めようとしている。

2022年4月21日、アムステルダムで「WORKTECH22」のカンファレンスが開かれ、「未来の働き方とワークプレイス」「不動産」「テクノロジー」「イノベーション」についての議論が行われた。Atlassian、Accenture、Siemensといったブランドから専門家やオピニオンリーダーが集結。最新の知見やベストプラクティスについて意見が交わされ、トレンド、インテリジェントワークプレイス、ウェルネス、最新のワークプレイス研究についての情報が共有された。

なかでも重要なものとして取り上げられたのが、次の3つのテーマだ。

・「在宅勤務希望者」と「オフィス勤務希望者」とのあいだに生じる緊張関係

・ワークプレイスのヒューマナイズ化(人間らしさの追求)

・パンデミックがテクノロジーに与える影響

「オフィス勤務希望者」対「自由選択希望者」

ハイブリッドでの働き方はすでに始まっていたが、パンデミックが多くの企業のデジタル化を一気に推し進めた。オフィス勤務から在宅勤務へとシフトするなか、ワークプレイス(建物、チーム、組織を含む)は、さらにフレキシブルなものへと変化していった。

そのうち、2つのグループが出現してきた。ひとつは、従来のようにオフィスでのフルタイム勤務を希望するグループで、中心となるのは主に大手銀行や法律事務所のワーカーだ。もう一方は、柔軟かつ自律的で「どこでも働ける」方針を希望するグループで、テクノロジーやライフサイエンスに携わるワーカーの多くがこちら側に分類される。どちらを好むかは、各組織・人口統計・場所・産業のなかで横断的に分かれており、この2つのグループの対立がワークプレイスに緊張をもたらしている。

Worktech AcademyのJeremy Myerson氏は、雇用者と従業員のあいだに生じる認識のギャップを示す、IBMの調査について指摘する。この調査では、雇用者の74%が「従業員に対して新しいスキルの習得を支援している」と考えているのに対し、「適切な支援を受けられている」と感じる従業員はわずか38%であることが示されている。雇用主の「従業員をサポートしている」という認識は、従業員の捉え方とは異なるのだ。

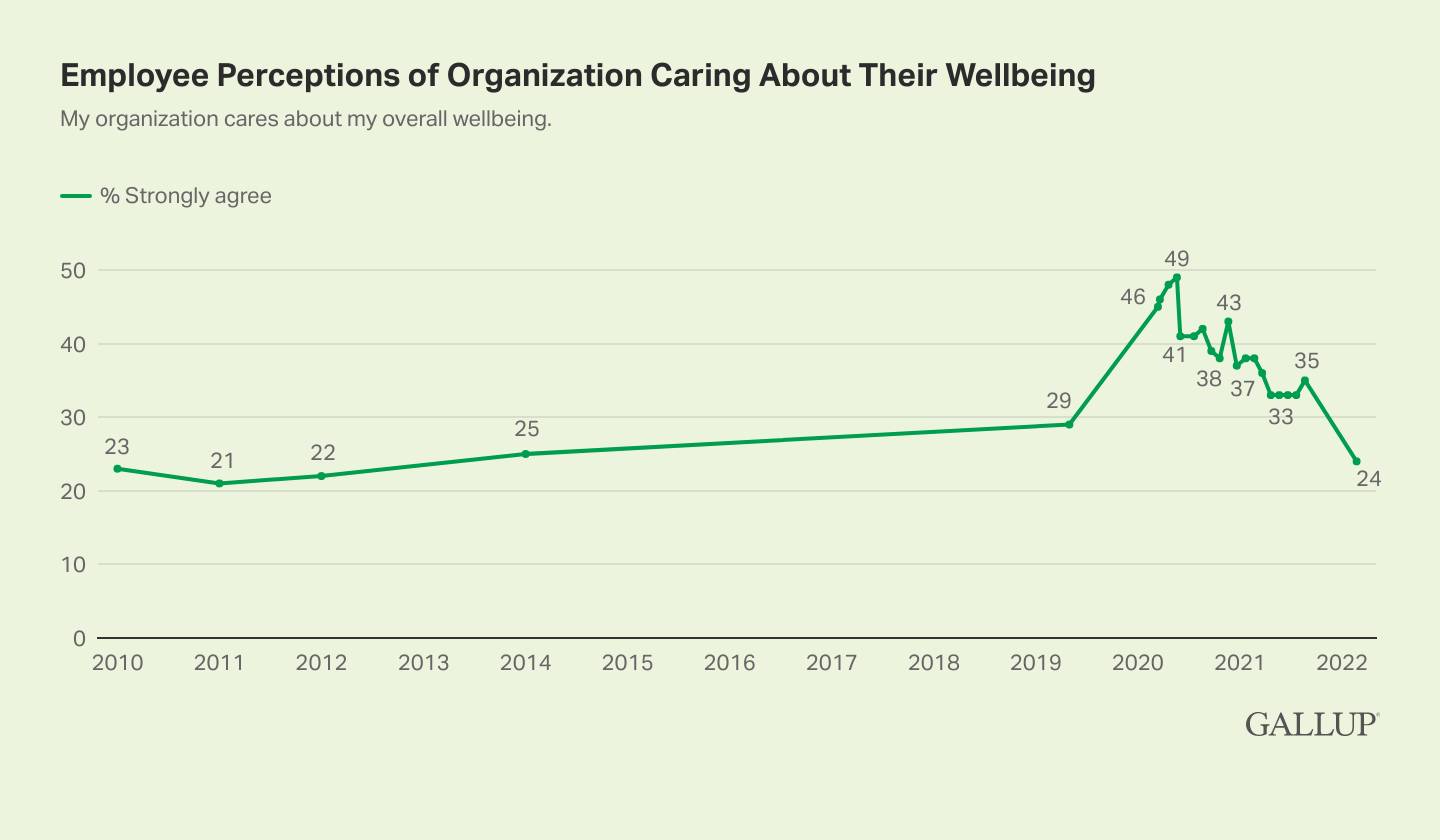

また、Gallup社が2022年に行った別の調査では、1万5001人のアメリカ人従業員のうち「自分たちのウェルビーイングを組織が気にかけてくれている」と強く感じているのは、4人に1人以下であることがわかっている。そして、多くの従業員が、ハイブリッドワークをどのように行っていくかがうまく共有されていないと考えているようだ。

組織がウェルビーイングを気にかけていると強く感じる従業員の割合(画像はGALLUPの記事より)

組織がウェルビーイングを気にかけていると強く感じる従業員の割合(画像はGALLUPの記事より)

大きな問題のひとつは、企業のリーダーの多くが、ハイブリッドワークへの準備ができていないことにある。実際、Gartner社による最新のウェビナー調査によると、人事担当者の78%が、ハイブリッドワークモデルを成功させるうえでは、スキルよりも経営者のマインドセットが大きな課題だと考えているという。

ING BankのPeter Mostien氏は、こうした新しい働き方を受け入れるべきだと強調する。オフィス面積の縮小で節約した資金を、従業員のための別のサービスに充当できるからだ。

また、優秀な人材を獲得する機会にもつながる。働き方をフレキシブルにすることで、企業はより広い地域から従業員を集めることができるだろう。さらに、複数のコワーキングスペースやオフィスを都市に分散させることも、人材獲得のチャンスにつながる。近くに便利なコワーキングスペースがあれば、その地域の人たちが積極的に応募する可能性は高まる。

しかし、リモートワークがすべての人に有効に働くわけではないことにも留意しておくべきだろう。ワークスペースのソリューションを提供する企業・IWG社のKarin Poel van der Lans氏は次のように指摘している。

「アムステルダムでは、若い新卒者の多くがリモートワークに苦戦している。3、4人で共同生活しており、全員がキッチンテーブルで仕事をすることになるためだ。彼らはオフィスでの勤務を希望しているが、オフィスに人がいないのであれば話は別だ。彼らはオフィスに行き、同僚や他企業の人など、他者と交流したいのだ」

Atlassian社のWorkplace Experience LeadであるMacarena Mendoza氏は、この緊張感に関してどう対応してきたかを語っている。ソフトウェア開発企業であるAtlassian社は「どこにいてもチーム」というポリシーを提供しており、従業員は自宅勤務とオフィス勤務を自由に選択できる。勤務時間もフレキシブルで、希望すれば新しい地域への転勤も可能。同社が重視するのは、労働時間よりも成果だ。しかしながら、Mendoza氏は「人と人がつながることに価値があると考え、100%のリモートワークを実施するつもりはない」と述べている。

オフィスの活用という点では、Atlassian社は場所によって戦略を変えている。例えば、同社のアムステルダムの従業員の多くが現場仕事に従事しており、オフィスに戻ることを希望している。一方で、エンジニアが多いポーラン ドの従業員はそうではない。

全体として、同社では、機敏なアプローチで新しい働き方を試し、収集したデータをもとに次のステップを決定している。例えば、人をオフィスに呼び戻すのに非常に効果的だったのが「食事」だ。温かい食事のケータリングがある日は、より多くの人がオフィスに来ることがわかっている。

ワークプレイスのヒューマナイズ化

ハイブリッドワークの台頭によって、オフィススペースも見直しを求められている。多くの企業は自社オフィスの「ブランド化」を始めており、従業員に対して、小売業の消費者心理を参考にした「フラッグシップ体験」を提供している。これは、小売業が顧客に提供する“すばらしいショッピング体験”と同等の効果を期待するものだ。そのためには、オフィスはすばらしいサービス、記憶に残る体験、(インスタ映えするような)美観を備えておく必要がある。

また、ワークプレイス戦略においては、データも非常に重要だ。オフィスはハイブリッドワーカーの意思決定ツリー(どんなスペースが必要か、誰と働くか、どんなサービスが必要かなど)を理解する必要があり、それにはデータが不可欠だ。

また、サステナビリティに対する要求も高まっている。その一例が、アムステルダムにある再開発されたサステナブルなワークスペース「Amsterdam West」だ。EDGE社の広報・グローバル企業担当ディレクターであるCees van der Spek氏が、その詳細を語っている。

Amsterdam West(画像はEDGE社のWebサイトより)

Amsterdam West(画像はEDGE社のWebサイトより)

「Amsterdam West」のビルは、もともと1970年代の古い建物で、EDGE社の再開発によって近代的なワークスペースに生まれ変わった。ワーカーがオフィスに戻りたくなるような設計がなされている。例えば、共有の空間や施設を備える、エレベーターではなく階段にフォーカスすることで運動を促す、最適な昼光を取り入れる、エネルギー消費を抑える、フレキシブルなデスクを備えるといった点があげられる。

このビルの目的は、「ウェルビーイング」と「コミュニティ」だ。オフィスというより、居心地がよくリラックスできるクラブハウスのような建物を目指している。コーヒーバー、オーディトリアム、コミュニティイベントなどの機能はすべて、同僚同士のつながりを促すようデザインされている。

人と人とのつながりの重要性は、Unispace社による最近の調査でも明らかだ。オランダでは、75%の従業員が「同僚がオフィスにいるなら、オフィスに戻りたい」と回答。一方、74%の従業員は「共同作業用と静かな作業用のスペースが別々であれば戻りたい」と答えている。これは、オープンプランのオフィスが減り、多目的に利用可能なパーソナルスペースが増えていくことを示唆している。また、70%の従業員が「ランチとスナックが無料で提供されるならオフィスに戻りたい」と考えている。この3つの統計に共通するのは、「人と人がつながること」「対面での関わりから恩恵を受けること」が目的である点だ。

「ウェルビーイング」もまた、人中心の建物を考えるうえで大きく注目すべきポイントとなる。Workplace Vitality Hubの事業開発部門のAad Vredenbregt氏は「オフィスビルの目的は、ビルを利用する組織のウェルビーイングとパフォーマンスの向上だ」と述べている。ワークプレイスのヒューマナイズ化とは、従業員を顧客のように扱い、人材を組織の成功の核に据え、ウェルビーイングに重点を置くことである。これは、雇用主にとっても有益であり、健康な従業員がいることは生産性とモチベーションの向上につながると考える。

ハイブリッドワークのテクノロジーとツール

ハイブリッドワークではハイブリッド会議を実施することになるが、これにはしばしば技術的な困難を伴うことがあり、不具合や遅延、ネットワーク接続の問題が日常的に起こっている。そして、オンラインミーティングが創造性を引き出すこともあれば、全員がひとつの場所に集まったほうがうまくいく場合もある。半分デジタルで半分物理的な会議という仕組みにおいては、テクノロジーが非常に大きな役割を担うことになる。

また、メタバースやVR(バーチャルリアリティ)が、ハイブリッドワークの次のステップになると考えている企業もある。Accenture社のシニアマネージャーであるHarry Morphakis氏は、ワークプレイスの改善とハイブリッドワークのギャップ解消を目的とした、同社の拡張現実(VR、AR、複合現実)の活用法について紹介している。同社は、VRヘッドセットの装着が日常業務の一部になれば、従業員がデバイス間をシームレスに移動できるようになると考えている。そのため、同社では、Oculus Quest製VRヘッドセットを利用して、2万2000人の新入社員をバーチャルで入社させている。VRを活用した研修は効果的で、学習定着率が33%も向上しているという。

KIN Centre for Digital Innovationで准教授を務めるElla Hafermalz博士は、顧客対応業務におけるテクノロジーの活用について語っている。彼女は、人生を劇場に例え、「私たちは観客に対して演技をしているのだ」と話す。つまり、ワークプレイスでは、チーム(俳優)がクライアント(観客)に対して演技をしているということになる。

博士は「俳優と同様、顧客と接する従業員にも、観客から見えないバックステージのスペースが必要だ」と強調する。バックステージがあれば、チームは演技を続けることも、リラックスして役柄から離れることもできる。つまり、バックステージは、自分自身とウェルビーイングの感覚を回復させることができる場所なのだ。物理的なオフィスでは、ランチルーム、冷水器、廊下などがバックステージになり得るが、リモートワークにもそのようなスペースが必要だという。

テレナーシング(遠隔看護)の例として、博士は、400人の看護師がオーストラリア全土で緊急事態に対応した際の事例をあげている。この場合、顧客と電話で話しているときは、自宅の静かなプライベート空間が「舞台」となる。

そして、OCSのインスタントメッセージ機能が「バックステージ」となり、シフト中の同僚とのカジュアルなチャットに使用されていた。そこは観客が立ち入ることのできないスペースだからこそ、ガス抜きや息抜きができたのだ。また、OCSのメッセージ機能は、表舞台にいながら密談できる「バックチャンネル」の役割も果たしており、困ったときに同僚に連絡を取ったり、助けを求めたり、誰かを助けたりすることができていた。

顧客対応業務に当たるすべての従業員は、オフィス勤務とリモートワークのどちらであっても、フロントステージとバックステージの両方を必要とするのだ。博士は、「重要なのは、雇用主が従業員に必要なツールと、オフィスにあるべき安全なスペースを提供しているかどうかを検討することだ」と強調している。

働き方の未来

新しい働き方は、私たちの生活のあらゆる分野に明らかな影響を与えてきた。企業はどのように前進していくかを慎重に考え、従業員のニーズに沿ったプログラムやポリシーを導入する必要がある。このカンファレンスで明らかになったのは、どんなに小さなことでも行動を起こし、従業員の声に耳を傾け、あらゆるプランを試してみる、その姿勢が企業に求められているということだ。