職場における包括的ウェルビーイングの未来 | WORKTECHレポート

2021年5月実施の「WORKTECH x ウェルビーイング 」。そこで議論された「職場の平等」「パーソナライズド・ワークスペースの重要性」「メンタルヘルスに関する新知見」を紹介する。

Culture

パンデミック後の新しいアイデア

企業のあいだで「ウェルビーイング」に関するトピックが注目されている。バーチャルで働けるようになり、対面での交流が少なくなった今、企業には従業員のウェルビーイングやメンタルヘルスの向上に対するいっそうの努力が求められている。

そんななか、2021年5月26日から27日にかけて、WORKTECHのバーチャルイベント「WORKTECH x ウェルビーイング 」が開催された。各業界をリードするプロフェッショナルが集い、「従業員のエンゲージメント」「メンタルヘルス」「包括的リーダーシップ」「健康を重視した建物」「サステナビリティ」を中心に意見交換が行われた。

同イベントでは、特に「職場における平等」「パーソナライズド・ワークスペース(個人に合わせた職場)の重要性」「メンタルヘルスに関する新たな知見」という3つのテーマが大きく取り上げられた。以下では、その詳細について紹介していく。

1. 平等で包括的なワークプレイス

「平等」や「包括性」という言葉がよく聞かれるようになったが、企業にとってはどちらも極めて重要な関心事だ。パンデミック後の社会においては、なおさらだと言える。

ロンドン大学(UCL Institute of Health Equity)のシニアアドバイザー、ピーター・ゴールドブラット教授は、「2010年以降、イングランドの人々の健康状況が停滞しているのは、社会的格差の広がりが関係しているため」と指摘する。

加えて、教授は「従業員のストレスを軽減するには、優れたマネジメントが必要だ」と主張する。一般的に、管理される側のほうが、管理する側よりもストレスが大きい。そこで重要となるのが、管理者が優れたマネジメントを行い、従業員に加わるストレスをできる限り減らすことだ。そのため、管理者には、明確なコミュニケーション、率先垂範、信頼関係の構築、メンバーの長所・短所の把握などが求められる。

また、「気候の変動」と「健康の平等」は、相互作用の関係にあるという。例えば、自転車や徒歩、クリーン燃料で動く公共交通機関でのアクセス方法を選ぶことができれば、どちらの問題も同時に軽減できる。続けて教授は、「イングランドではハイストリート(メインストリート)が勢いを失い、ファーストフード店への入れ替わりが進んでいる。健康の平等を求めるのであれば、ハイストリートの活性化が必要だ」と主張する。

ニューヨークに本拠を置くIWBIは、健康的なワークプレイスの創出を支援する企業だ。精神面、身体面、環境面とあらゆる「健康」に対応している。同社の「WELL ビルディング・スタンダード(建築基準)」は、人々の健康やウェルビーイングに対して、適正な空間かどうかを判断する指標として用いられている。このWELL認証を得ることで、平等かつ安全でサステナブルな職場であることを証明できると同時に、従業員の生産性やウェルビーイングの向上に貢献している企業であることも証明される。

そして、「ニューロダイバーシティ(神経多様性)」も、「包括性」を考える上で軽視できない問題だ。ニューロダイバーシティは人間の脳の違いから生じるもので、自閉症、多動性障害、ADHD、失読症などは、すべてこれに含まれる。実際には、7人にひとりがニューロダイバーシティを持つと言われるが、それを自覚している人は50%にも満たないという。

上記のように、人のダイバーシティは文字通り無限にあるとも言える。それらのニーズに合わせるためには、多様な職場環境が必要となる。そこで、役立つものの一つとして取り上げたいのが「音響」だ。「音」が私たちに与える影響は大きい。生理面、心理面、認知面、行動面にまで広範囲に影響を与える。ワークプレイスの音は、大きすぎても小さすぎてもいけない。

The Sound Agencyの創設者であるジュリアン・トレジャー氏は、「企業は音響設計を優先するべきだ」と指摘する。インテリアデザインやほかの要素と同様に、オフィスにおいて「音」が果たす役割は大きい。また、トレジャー氏はオフィスのサウンドスケープの例として、カフェテリア、ミーティングエリア、デスクエリアなどオフィスの各空間にテーマを設定するよう推奨している。「一つのサイズが誰にでもフィットするわけではない。企業はニューロダイバーシティを尊重し、五感に訴えるデザインを行い、自然なサーカディアンリズムに従い、環境のコントロールを従業員間で共有する必要がある」とは、トレジャー氏の言葉だ。

また、HOKのシニア・プリンシパルであるケイ・サージェント氏は次のように主張する。

「多くの人は、自分がニューロダイバーシティを持っていることに気付いていない。ニューロダイバーシティを持つ従業員を受け入れるためには、まず人々に感覚知能評価を受けてもらい、自分の脳の神経回路を認識してもらうことが必要だ」

また、サージェント氏は「雇用者は従業員に選択肢を与え、様々な職場環境を提供するべきだ。そうすれば、従業員は自分に合った環境を自ら発見することができる」と述べている。「リースマン・レビュー」によると、オープン方式のオフィスで働く人のうち、音響条件に満足している人はわずか28%。ほとんどの従業員が音響設計を変えたいと思っていたのだ。同時に、オフィス環境に選択肢を与えることがいかに重要であるかがわかる。ニューロダイバーシティを持つ人々のために多様な職場環境をデザインすることは、ニューロティピカル(障害のない人)にとっても有益なことなのだ。

2. パーソナライズド・ワークプレイス

職場環境や好みが変化する中、「パーソナライズド・ワークプレイス(個人に合わせた職場)」の導入は、従業員のウェルビーイング向上に役立つことを企業も認識している。今、個人のニーズに合わせた、使い勝手の良いワークプレイスが求められている。

ロンドンにあるChiswick Park社は、この新しい取り組みのリーダー的存在と言えるだろう。企業として成功するために、最適な職場環境の開発に力を入れている。特に、ウェルビーイングの向上、オーダーメイドのビル管理、価値のある体験、そして、コミュニティの発展といった取り組みを優先して行っている。また、コミュニケーションを重視し、毎月のゲストミーティングに毎年のアンケート、COVID-19の情報更新を行い、社内のリレーションチームとも毎日連絡を取り合うなどしている。

チズウィックパークビルの内部(提供:https://enjoy-work.com/)

チズウィックパークビルの内部(提供:https://enjoy-work.com/)

もう一つ紹介したい新しいワークプレイスがある。2023年に開業を予定している、ロンドンのWorship Square社だ。同社が目指すのは、ウェルビーイングの向上、地球環境の保護、活気あるコミュニティの創造だという。具体的な設備としては、サイクリングスペース、ヨガや瞑想のためのルーフテラス、二酸化炭素排出量ゼロのオール電化のビル、コンシェルジュサービス、共同イベントや共同エリアなど、様々な工夫が施されている。

「パーソナライズド・ワークプレイス」は、従業員がオフィスに戻ってくる理由の一つになり得る。こうした特別なワークスペースを構築するためには、従業員のニーズを常に把握し、空間に反映させる必要がある。加えて重要なのは、文化や交流を育むことができ、かつ安心できるオフィス空間であることだ。オフィスは単なる仕事場ではなく、安全でインタラクティブで楽しい場所だと感じられることが大切だ。そうすれば、誰もが積極的にオフィスに戻りたいと考えるようになるだろう。

The CXAPP社は、テクノロジーを駆使した「パーソナライズド・ワークスペース」を採用している企業だ。例えば、ワークスペースを予約すると、特定のユーザーに通知を送るシステムになっている。一緒に仕事をしたい同僚に通知を送ることで、出社やワークスペースの予約を促すことができる。ほかにも、広いビルの中で簡単に部屋を探せる屋内ナビゲーションツールや、好みの部屋を簡単に再予約できるAI機能なども備えている。さらには、姿勢やストレッチの動画を利用して健康増進を促したり、運動をゲーム化したりすることも可能だ。

従業員の健康については、物理的な職場だけでなく、リモートワークでもパーソナライゼーションを適用できる。もちろん、従業員の家庭でのウェルビーイングが最優先だ。そのため、購入するテクノロジーやガジェットの選択肢を提示したり、適切な備品(例えば、人間工学に基づいて設計された椅子)を提供したりといった工夫が必要となる。これによって、従業員はより快適で健康的なリモートワーク環境を手に入れることができる。

3. 職場でのメンタルヘルスの改善

COVID-19がもたらした前例のない不確実性が、大きなストレスや不安を生んだ。これにより、従業員のウェルビーイングとメンタルヘルスの状況は大幅に低下した。

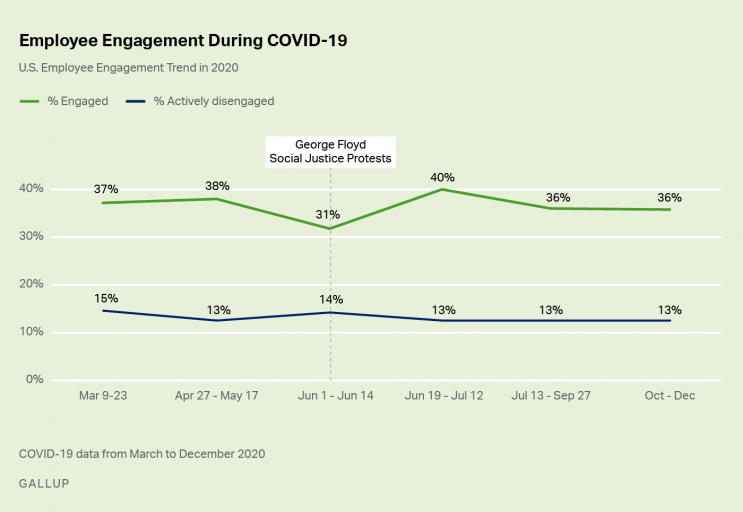

一般的には、ウェルビーイングと(社員の会社に対する)エンゲージメントは相互作用するため、2020年にはエンゲージメントも低下するはずであった。しかし、予想に反してそれらは解離していった。パンデミック期間中、エンゲージメントは向上したり変化がなかったりしていたが、ウェルビーイングは低下したままだったのだ。このことが原因で、燃え尽き症候群が生じている。

COVID-19における従業員エンゲージメントのグラフ(2020年 Gallup社調べ)

COVID-19における従業員エンゲージメントのグラフ(2020年 Gallup社調べ)

燃え尽き症候群とは、自分のエネルギーが枯渇あるいは疲弊することで、仕事の効率が低下し、心が仕事から離れてしまうことを指す。人によって症状は異なるが、息苦しくなったり、自分は無関係だと感じたり、精神的に圧倒されたり、自分が失敗しているように感じたりする。

Gallup社の研究戦略部門のディレクター、ベン・ウィガート博士によると、燃え尽き症候群の根本的な原因は、「不公平な扱い」「管理しきれない仕事量」「上司からの不明確なコミュニケーション」「上司のサポート不足」「不合理な時間的プレッシャー」の5つだという。

ウィガート博士は、従業員の燃え尽き症候群を防ぐため、管理職が自分の優先事項を伝え、チームと期待値を合わせるよう勧めている。また、前出のゴールドブラット教授も述べているが、不必要なストレスから解放され、チームメンバーの強みを発見すれば、各人の役割を最大限に活用できるはずだ。また、ウィガート博士はリーダーに対し、「質問をする」「必要とされる以上のコミュニケーションをとる」「ウェルビーイングを促進する従業員のリソース(休暇など)を再検討する」「健康的な行動のモデルとなる」ことを求めている。

しかしながら、パンデミックであろうとなかろうと、ストレスは避けて通れないものだ。Sustainable Self社の創業者兼CEOであるケイトリン・ダウリング氏は、オフィスをストレスではなく癒しのあふれる場に変える方法を提唱している。その方法の一つが、「コヒーレンス」だ。

「コヒーレンス」とは、ストレスを軽減し、気持ちを穏やかにして、最高のパフォーマンスを引き出す手法のこと。ダウリング氏は、「コヒーレンス」の状態になる方法を次のように述べている。まず頭の中にあるすべての精神的なエネルギーや考えを視覚化し、それを心の中に吸い込む。次に、心の中に喜びや平和といったポジティブな感情を生み出し、そのエネルギーを脳に届ける。すると、思考と感情のバランスがとれて楽になり、内面の調和がとれてくるのだという。

この方法は職場でも活用できる。難しい会議に入る前、営業電話をかけるとき、同僚と衝突しているときなどに実践すれば、職場の雰囲気をより穏やかで、ポジティブで、サステナブルなものに変えることができるだろう。

リモートワークやハイブリッドワークは、対人関係や神経生物学にまで変化をもたらしている。人間は自分の働き方をすべて改めなければならないような変化を好まない。そうした場合、不安が生じて不信感を抱くことになる。

また、信頼に欠ける関係性は、リモート環境で起こりがちだ。レスポンスが遅れたり、役割が曖昧だったり、リスクや誤解が生じたりしやすくなる。

The NeuroTech Instituteの創設者兼CEOであるフィオナ・カー博士によると、信頼関係は人間同士の交流によって構築されるもので、その際、脳内でポジティブな化学物質が放出されるのだという。対人関係を築くことで脳が「興奮」し、新しいつながりを形成するのだ。こうして信頼感が高まると、コラボレーション、創造性、戦略的思考、複雑な意思決定能力なども向上する。

では、交流がバーチャルで行われるリモート環境では、どのように信頼関係を築くことができるのだろうか。

カー博士は、直接的なやりとりが必要な時期には、マルチメディア(例えば、ビデオや電話の両方)を経由して、対面での交流を持つことを提案している。また、新人研修では、入社初日までに十分な関わり合いを確保できるよう、最初の1週間程度は新入社員に直接会うことを勧めている。具体的には新入社員をすべての同僚に紹介し、最初の数カ月間はメンターとなるバディを割り当てておく。さらに、入社前には、すべてのITインフラが整っていることを確認し、新入社員用の計画と目標を設定し、複数のコミュニケーション手段を提供する。このように、彼らが大切にされているという事実をしっかり示すことが重要なのだ。

また、カー博士は、「雇用主はテクノロジーからではなく、神経科学を理解するところから始めるべきだ」と主張する。そして、従業員のニーズを特定し、これを解決するテクノロジーを見つけるのだ。

未来のワークプレイスでは、包括性、パーソナライズ化、メンタルヘルスが優先

「ウェルビーイング」は、もはや企業にとってオプションではない。時代の先端を行くことを追求する企業文化にとって、必要不可欠な要素となっている。しかしながら、「ウェルビーイング」は、身体的な健康だけを指す言葉ではない。そこには、身体的、精神的、組織的、あらゆる意味での健康が含まれている。私たちが健康であるのはもちろん、私たちが働く環境や場所も健康である必要がある。

リモートワークからハイブリッドワークへの移行に伴い、企業には、企業と個人の両方のウェルビーイング向上に貢献することが求められている。企業は、今、その最良の方法を模索するため、エキサイティングかつチャレンジングな時期を迎えていると言えるだろう。