築60年のビルに新しいオフィスのスタンダードを創る ー リクルート「KUDANZAKA PORT PARK」プロジェクト

.png)

3月に入居を開始した、株式会社リクルートの「KUDANZAKA PORT PARK」。築60年のビルを舞台に、先進的な仕掛けを取り入れたオフィス・プロジェクトの全容に迫る。

Facility

2021年3月に入居を開始した株式会社リクルートの「KUDANZAKA PORT PARK」は、デザインとテクノロジーの力で、築60年の古いビルに息を吹き込み、新たな価値を創造するオフィス・プロジェクト。常識にとらわれない発想のもと、ワークスペースに先進的な仕掛けを配し、様々な課題の解決に挑戦している。未来に向けた新しいオフィス像を提言する意欲的な取り組みの全容はーー。

今回、総務・働き方変革 総務統括室 ワークプレイス統括部の西田華乃氏、および宮本勇次氏に、同プロジェクトの背景やコンセプトから未来のワークスタイルに至るまで、お話をうかがった。

「KUDANZAKA PORT PARK」プロジェクトの背景

東京・九段下駅から徒歩1分の場所に立つ、5棟建のビルがこのプロジェクトの舞台だ。正面に靖国神社、隣には皇居や日本武道館があり、環境の良さは折り紙付き。取材時の午後には、その周りを下校途中の学生たちやビジネスパーソンらが行き交っており、どこか懐かしい雰囲気を感じさせた。

――この建物は新しいビルではなく、築60年の築古ビルだとうかがいました。

西田華乃氏(以下、西田) はい。かつては校舎として利用されていたこともあって、オフィス利用のビルとしては比較的珍しい形状だと思います。いわゆる普通の新しいオフィスビルは、長方形やコの字型が多いのですが、このビルは5棟に分かれているのが特徴的です。

――そもそも、構想の時点で、5棟のビルを想定されていたのですか?

宮本勇次氏(以下、宮本) いえ、5棟のビルを探していたわけではありません。このビルとの出会いがあり、もともと持っていたプロジェクトの構想をこのビルに当てはめていきました。

西田 「立地の良さ」に加え、「自由に挑戦できそうなユニークなファシリティ」というポイントがとても魅力的でした。さらに、取り壊し寸前で低コストでの入居が実現できることもあり、このビルを獲得したいと思いました。

――確かに、5棟の建物の位置関係だったり、サイズだったりがユニークで、「自由に挑戦できる」というのがとてもしっくりときます。

西田 このプロジェクトの前から、10年近くずっと「新しいオフィススタンダードを創りたい」と考えていました。社会情勢は変わっているのに、オフィスの当たり前が全く更新されていない。例えば、システム天井にして、床を上げて、スイッチで電気をつけて……といったことが、今のオフィスに必要なのかと疑問に思っていました。新しいチャレンジをする場所として廃校などを検討していたのですが、たまたまここが見つかって。

――5棟であることのデメリットはなかったのでしょうか。

西田 レベル差のある5棟を行き来するのは、確かに不便です。でも、ちょっとした工夫でそうした負の要素は解消できます。例えば、今回、1階部分の部屋内と外両方の床にレンガを敷き詰め、視覚的につなぐことで回遊性を高めました。ほかにも、複数棟に囲まれた暗い雰囲気の場所には、ガラス窓を全面に配して明るさが出るようにしています。

デメリットだけではなく、たくさんの棟があると、「あの棟に行けば、あれがある」みたいなワクワク感も醸成できると思っています。

何も触れずに過ごせるオフィス

ビルのコンセプトは、大きく分けて4つあるという。「何も触れずに過ごせるオフィス」「チームアクティビティ・ベースド・ワーキング(TABW)」「ワーカーの活力を養うウェルビーイング拠点」「地域社会・地球環境との共生」。これらを実現するため、ビルには最先端のテクノロジーやユニークなデザインが導入されていた。

――まず、「何も触れずに過ごせるオフィス」とは、具体的にどのようなことをされたのですか?

西田 文字通り、究極のタッチレスを目指しました。このビルでは、オフィスの扉をすべて自動扉化して、既存の扉にもスイングアシストを取り付けています。扉の開け閉めに手を使う必要がありません。照明も同様です。指をかざすだけで画面に触れることなく光量を調節したり、オン・オフを切り替えたりすることができます。自動販売機の取り出し口の蓋も、メーカーに確認して撤去しました。

よく驚かれるのが、エレベーターもタッチレスにしたことでしょうか。ボタンを押す必要はなく、これも指をかざすだけで作動します。

それから、オフィス内コンビニとしてはおそらく日本初の事例となる、「キャッシュレス無人コンビニ」の導入にもチャレンジしています。アメリカでは先んじてAmazon Goが注目されていましたが、コンセプトとしてはほぼ同じです。ここには最新のテクノロジーが活用されています。

宮本 プロジェクトを準備していた1年ほどの間、導入可能な新しいテクノロジーを見つけるために大学の研究室に行ったり、最先端のテックイベントに出たり、オフィスを扱う部署としては珍しい活動をしていました(笑) 結果、オフィスにくまなくタッチレスを導入でき、1日の「タッチの機会」を約9割減らすことに成功しました。

――次に「TABW」についてお聞かせください。「ABW(アクティビティ・ベースド・ワーキング)」とは、仕事内容に合わせて働く場所を自由に選べるワークスタイルのことですが、これにTがついています。

西田 チームに特化した「ABW」のことを、私たちは「TABW」と呼んでいます。頭文字のTはTeamのTです。この「TABW」には、集まる人数に応じたファシリティがあることが大事だと考えました。

そこで、天井まで壁で仕切るのではなく、ホワイトボードやカーテンといった可動式の間仕切りをいくつも用意して、空間のフレキシビリティを高める工夫を取り入れました。これによって大人数から、20人、10人、ひとりでのソロワークに至るまで、シーンに応じた使い分けが可能です。

例えば、景色のいい7階には、「パノラマ」と呼ぶ無柱空間をつくっています。2階は障子をイメージした間仕切りを動かすことで、ソロワークでも200人を超える大人数でも仕事ができる空間にしました。また、ホワイトボードを間仕切りにしてブレストできる場所や、仕事に集中したいときのクローズドの場所などもメリハリをつけて置いています。

――「ワーカーの活力を養うウェルビーイング拠点」としては、具体的にどのような工夫をされていますか?

西田 「ワーカーが会社に来て良かったと思える場所」を目指しました。コロナ禍でテレワークの会社も多いと思いますが、正直、自宅で仕事すると疲れませんか? 疲れますよね(笑)

私自身、在宅で働く日々を通じて、「やっぱりオフィスの設備って最高だな」と改めて感じました。イスは快適だし、ネット環境も整っているし。このビルでは「自宅では得られない充実した機能」として、高機能チェアやモニターを備えるだけでなく、照明にサーカディアンリズムを導入しています。

また、敷地を囲む環境も、ワーカーの皆さんにとって来て良かったと思える理由になるのではないでしょうか。靖国神社や皇居の木々の緑に、きっと癒されるはずです。窓からの風も気持ちいい。春には桜が満開になってとてもきれいです。

ここにいると五感が安らぐんですよね。こうした環境がワーカーの活力となり、自然とウェルビーイングにもつながると考えています。

宮本 例えば、ワーカーのここでの理想的な一日は次のような感じです。オフィスに到着したら、始業前に7時半から皇居ラン。グループでも個人でも作業できるスペースがあるので、思い思いの場所で仕事をする。お昼は敷地内のキッチンカーで購入。休憩時には庭に出たり、自動決済の無人コンビニで買い物をしたり。とにかく、使い勝手のいいオフィスになればと思っています。

――「地域社会や地球環境との共生」について、SDGsへの貢献という面ではいかがでしょうか?

西田 築60年の古いビルを壊さずに生き返らせたことで、少なからずSDGsに貢献できたと感じています。このビルは、天井が低くて柱も多いのですが、工夫を施すことでそのまま有効活用できました。どんな古いビルでも知恵を絞れば、もう一度、新たに息を吹き込めることを実践できたと思っています。

新しいオフィススタンダードへの提言と挑戦

「KUDANZAKA PORT PARK」のコンセプトは、「段々つながる、段々ひろがる」。上述した「4つの施策」が少しずつ浸透し、これからのオフィスの在り方の参考になればという思いがある。「新しいオフィススタンダード」には、新たな要素だけでなく、誰もが真似しやすい高い汎用性が必要だと語る両氏。このビルでは、具体的にどのような工夫がなされたのだろうか。

――新しいオフィススタンダードとして、参考となりそうな具体的な取り組みをお聞かせください。

西田 先にも少し触れた通り、このビルでは、基本的に間仕切りがありません。可動性を高くして、臨機応変に活用できる空間にしたいという理由からです。また、間仕切りを設けると、防災設備の工事コストもかかります。

一方、防音面での配慮が必要になるのですが、それも含めて今回は一つの挑戦、実験だと考えています。

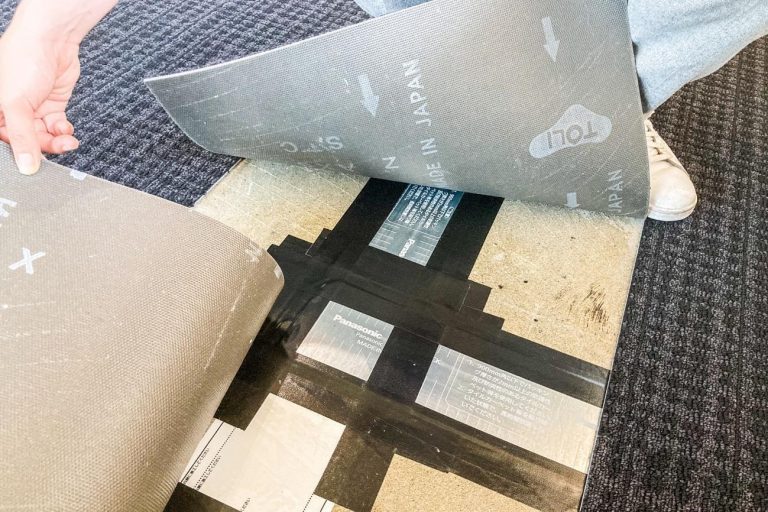

もう一つの挑戦が、「コードケス」です。「コードレス」ではありません(笑) コードを視界から「消す」という意味の造語で、実際、コンセントもできるだけ見えないように配置しています。

ちなみに、このビルではLANや固定電話のコードを極力なくしています。これまでのスタンダードですと、床を上げることでスペースを確保し、そこにLANや固定電話の配線を通していたと思います。でも、今はもうWi-Fiでネットにつなげることが当たり前ですし、電話もスマホで事足りますよね。なので、床を上げる理由は徐々になくなっています。

今回は、技術・安全面から、すべてなくすことはできませんでしたが、床を上げることなく、見えない場所に配線したりバッテリーを有効活用したりといった工夫を取り入れています。もうすぐ無線電源が登場すると予想しているんですが、そうなるといよいよ床を上げる必要がなくなりますよね。

――まさに、これまでのスタンダードに対して一石を投じる取り組みですね。

西田 「床を上げない」という判断によって、様々なプラスの効果が生まれます。当然、構築費だけでなく、設備費や廃棄費用もかかりません。脱炭素社会を実現するためにも、こうした工夫は必要です。

スペースの有効活用によって、新しいビジネスチャンスや福利厚生機会につながる新たな収益源が生まれる可能性もあります。例えば、床を上げないことで生まれた「10cm」を40階建てのビルに換算すると、4mの空間ができることになります。これは1フロア分に相当します。

常識を疑うことで、社会的にも経済的にもプラスを生むことができると、このプロジェクトを通して実感しました。

コロナ禍と未来のワークスタイルの定義

このプロジェクトが始動したのは、2019年12月。つまり、パンデミック以前からということになる。ビルを獲得し、プロジェクトが進行している間に社会の価値観やワークスタイルへの考え方も変わっていった。これにどのように対応していったのだろうか。そして、オフィスがオープンした今、未来についてはどのように考えているのだろうか。

――コロナ禍で起きた社会の変化とプロジェクトの価値観をすり合わせる必要があったのではないでしょうか?

西田 以前から、やみくもに未来を想像するのではなく、社会課題から未来のワークスタイルを定義するというアプローチを採用していました。ですので、コロナ禍で何かがガラリと変わったわけではありませんし、むしろ、方向性として合っていることが確認できたと思っています。

具体的には、「タッチレス」や「コードケス」といったこのビルのコンセプトと社会の変化がぴったりとマッチしました。おかげで、経営陣や利用者からすぐに理解が得られましたね。

プロジェクトの進行にあたっては、コロナ以前から各界の有識者、メンバーやパートナーたちと未来のオフィス像、未来のワークスタイルについて議論を重ねました。みんなで「未来を定義しよう!」という意気で、コンセプトを練っていきました。

――どれくらいの方が関わっておられたのですか?

西田 社数で言うと、30社くらい。人数で言うと、100〜200人くらいですね。構築している人も含めると、2000人ほどは関わっています。

――これからのワークスタイルやオフィスを考えるうえで、重要視するべきポイントは?

西田 汎用性や普遍性がないものは意味がないと思っています。新しいから、単純にいいから、おしゃれだから、デザイン性があるから、では絶対選ばないと決めています。「機能性」「収益性」「普遍性」「汎用性」「成長性」、この5つのポイントが大事です。そのうえで、このプロジェクトではファシリティの最大活用を第一に考えました。

宮本 すべてに当てはまるのが「成長性」です。それをする自分たちが楽しいと思えるかどうか、モチベーションになり得るかどうかが軸にあります。ただ単に楽しいものをするのではなく、自社やグループ、日本全体、世界全体に通用するものなのかという点も、意識しながら進めています。

――プロジェクト開始からオープンまでわずか1年半。すごいスピード感をもって短期間でここまで進めてこられました。このプロジェクトはさらに大きく成長していきそうですね。

西田 「KUDANZAKA PORT PARK」は、オープンしたから終わりではありません。これまでのスタンダードを見直し、新しいスタンダードが生まれ続ける場所にしていきたいと思っています。このチャレンジには、長年のノウハウが必要です。全国500拠点以上あるオフィスの経験を生かし、引き続きチャレンジングなプロジェクトを牽引していきたいですね。