離れていても、隣にいるように会話できる「フィジタルコミュニケーション」| WORK STAGE TREND2023

ニューノーマル時代の働く環境を表す新概念「ワークステージ」をキーワードに、未来の働き方やオフィスの環境づくりについて提言を行う連載企画。第4回は、オフラインとオンライン両方のメリットを併せ持つ「フィジタルコミュニケーション」について解説する。

Culture

オフラインとオンラインのメリットを併せ持つ「フィジタルコミュニケーション」

集まって仕事をするための物理的な場所であるのみならず、ワーカーにコミュニケーションや成長の「機会」を提供する場所へ。デジタルコミュニケーションとテレワークが普及した社会では、オフィスに求められる役割も大きく変化する。企業に対するエンゲージメントを高めるという観点からも、コミュニケーションを活性化するための取り組みは欠かせない。

本連載の第3回では、オフィス内のセミパブリックな空間である「ファンスペース」や、時間と距離の制約を超えてオンラインでの交流を提供する「オンラインコミュニティ」を取り上げた。

第4回となる今回は、フィジカル(オフライン)とデジタル(オンライン)の両方のメリットを併せ持ち、デメリットを解消する「フィジタルコミュニケーション」について、最新のプロダクトや技術を紹介しながら解説する。

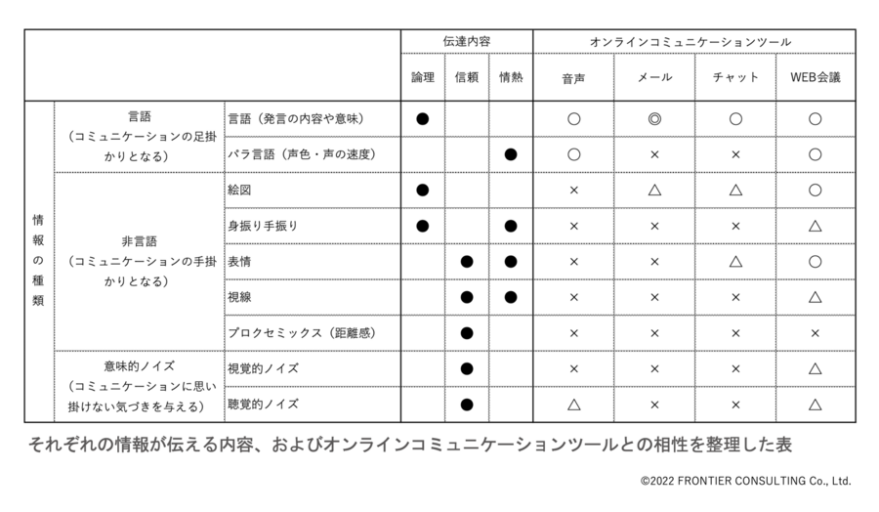

「説得の三原則」とコミュニケーションの種類

一口に「コミュニケーション」と言ってもその内容はさまざまだ。やりとりする情報の種類や伝えたい事柄によって、適切なコミュニケーションの方法も異なる。

古代ギリシャの哲学者アリストテレスは、人を説得し動かすために「ロゴス(論理)」「パトス(情熱)」「エトス(信頼、倫理)」の3つが必要であると説いた。論理を用いてわかりやすく物事を伝えるためには、言語や図表が基本的な手段となる。情熱を持って、相手の感情に訴えるコミュニケーションをとりたいときには、声のトーンや身振り手振り、表情などが有効だろう。

どんなにわかりやすく熱のこもったプレゼンテーションをしても、信頼に足る人物と感じてもらえなければ、人を説得するコミュニケーションにはならない。信頼関係を築くためには、表情や視線、相手との距離感、文化的背景など、さまざまな要素を配慮する必要がある。情報の内容とは一見関わりのない周辺環境や背景音声などのノイズも、コミュニケーションに思いがけない気づきをもたらすきっかけになり、関係構築の助けになる可能性がある。

「ロゴス」「エトス」「パトス」は、アリストテレスの時代から2000年以上が経った現代でも、ビジネスにおいて重要な原則として活用されている。

フィジカルとデジタルのメリット・デメリット

「説得の三原則」を満たすためには、どのようなコミュニケーション手段が有効だろうか。

フィジカル(オフライン・対面)なコミュニケーションでは、言語や図表だけでなく、ボディランゲージや声のトーン、表情などさまざまな要素を組み合わせて情報や感情を伝えることができる。相手の反応もその場で直接確認できるので、誤解が生まれにくく、信頼関係を構築しやすい。三原則の条件を満たすことが比較的容易であると言えそうだ。

一方、対面でのコミュニケーションには、会議などの参加者が物理的に同じ場所へ集まらなければならないという制約がある。新型コロナウイルスの感染拡大により、それまでオフィスで顔を合わせて仕事をすることが一般的だったワーカーの働き方も変革を余儀なくされ、デジタルでのコミュニケーションが広がったことはこれまでの記事で解説してきた通りだ。

オンラインでのコミュニケーションには、参加者が同じ場所にいる必要がないというメリットがある。さまざまなツールを使って世界中のどこからでもつながり合うことができ、移動にかかるコストも軽減される。だが、メールやチャットではボディランゲージや表情などのメッセージが伝わらない。Web会議でも、非言語的なコミュニケーションの要素が一部欠けてしまうことがあり、オフラインでのコミュニケーションに比べ信頼関係を築くことが難しい場合もあるだろう。

非言語的なメッセージも伝えられるというオフラインのメリットを生かしながら、オンラインならではの距離の制約解消も実現するのが、今回取り上げる「フィジタルコミュニケーション」である。

【フィジタルコミュニケーション具体例①】Conova

フィジタルコミュニケーションの具体例を見ていこう。「Conova」は、株式会社スノーピークビジネスソリューションズが提供する、人と人の自然なつながりをめざすコミュニケーションツールである。

画像は株式会社 スノーピークビジネスソリューションズのWebサイトより

画像は株式会社 スノーピークビジネスソリューションズのWebサイトより

2台のWebカメラを90度の角度で設置し、独自のプロジェクターを活用して、相手のオフィス画像を投影する。一般的なWeb会議ツールの画面を拡大しただけでは無機質になってしまうが、角度をつけることで立体感を生み出すことに成功したという。等身大で投影され、常時接続しているので、お互いの状況をリアルに把握することが可能だ。

このようなツールを活用することで、離れた場所に拠点を持つ組織でも、隣にいるように気軽で細やかなコミュニケーションを実現することができる。

【フィジタルコミュニケーション具体例②】tonari

tonari株式会社が提供する「tonari」は、離れた部屋をつなげる空間ゲートウェイとして機能する。

画像はtonari株式会社のWebサイトより

画像はtonari株式会社のWebサイトより

スクリーンにカメラを埋め込んだ独自の技術により、画面越しでも目を合わせて会話できるのが特徴だ。大画面に等身大の画像を映し、高画質で常時接続しているので、温度感を伝えたり、チームの一体感を醸成したりすることが可能になる。

テレワークになって、「何気ない雑談」が生まれにくくなったと実感しているワーカーは多いだろう。tonariのようなツールを導入することで、オンラインでも対面に近い感覚でミーティングをしたり、信頼関係の維持、構築につながる気軽な会話が生まれやすくなったりすると考えられる。

【フィジタルコミュニケーション具体例③】テレプレゼンスシステム「窓」

MUSVI株式会社が開発したテレプレゼンスシステム「窓」も、距離の制約を超え、相手が目の前にいるようなリアリティを感じさせる次世代コミュニケーション装置だ。

画像はMUSVI株式会社のプレスリリースより

画像はMUSVI株式会社のプレスリリースより

開発にあたっては「臨場感」「気配」という要素を大切にしたという。縦型の大画面や双方向同時のハンズフリー通話ができる技術など最先端の技術を駆使し、あたかも同じ空間にいるかのような自然なコミュニケーションを実現している。

「窓」はオフィスのほか、教育機関や医療現場、地方自治体でも導入され、離れた場所にいる人と人との対話や、新たなつながりを生むきっかけを生み出している。

【フィジタルコミュニケーション具体例④】Project Starline

Googleが開発中の「Project Starline」は、ここまで紹介してきたプロダクトとは少し趣が異なる。独自のカメラやセンサーを使って人の姿をキャプチャし、3Dモデルを生成する仕組みだ。ディスプレイは平面だが、本当に向かい合って話しているかのような、三次元的な表現が特徴となっている。

画像はGoogle社のブログより

画像はGoogle社のブログより

従来のProject Starlineには大がかりなハードウェアが必要だったが、2023年5月にはより小型化した新たなプロトタイプが発表された。今後、一般企業への導入が進んでいく可能性もある。

メンバーのエンゲージメントを高めるフィジタルコミュニケーション

多くの企業がテレワークを導入した結果、オフィスにおけるコミュニケーションは単純な情報の伝達にとどまらず、情熱や価値観を伝え信頼関係を築くという重要な役割を担っていることがあらためて浮き彫りになった。今回紹介したプロダクトはいずれも、従来のデジタルコミュニケーションツールが抱えていた限界を乗り越えることを目的としている。

最先端の技術を駆使し、離れていても同じ空間にいるかのような「フィジタルコミュニケーション」を実現することで、チームの中に物理的な距離を超えた一体感が生まれ、エンゲージメントを高めることにつながっていくと考えられる。

デジタルコミュニケーションが普及し、オンラインミーティングの時間が増える一方で、近年課題となっているのが、ワーカーの負担やストレスの問題だ。本連載の第5回では、「オンラインデトックス」をテーマに、ワーカーの心身の健康を保つ重要性について考察する。