ユニコーン・NEXTユニコーンに見る、“伸びる”企業のオフィスと働き方

企業評価額が10億ドル超の非上場ベンチャーを指す「ユニコーン」。いま伸びているユニコーン・NEXTユニコーン企業に注目し、新しい働き方を反映したオフィス事例を紹介する。

Culture, Style

「ユニコーン企業」とは何か

額にねじれた1本の角を持つ、伝説上の動物「ユニコーン」。その“稀少さ”になぞらえて、企業評価額が10億ドル以上かつ非上場のベンチャー企業を「ユニコーン企業」と呼ぶようになった。

この言葉は、米国のベンチャーキャピタルの一つ「カウボーイ・ベンチャーズ」の創業者アイリーン・リー氏が使い始めたとされる。ベンチャーキャピタルとは、ハイリターンを狙い、非上場のベンチャー企業への投資を行う投資会社のことだ。以来、ユニコーン企業は、ベンチャーキャピタルなどの投資家から、巨額の利益をもたらす可能性を秘めた企業として注目を浴びてきた。

スタートアップ企業やベンチャーキャピタルなどの動向を調査・分析する米国のCB Insightsによれば、2022年5月時点で、世界のユニコーン企業総数は1118、累積評価額の合計は約3兆7280億ドルにのぼるという。一般的に知られる元・ユニコーン企業として、Facebook(現Meta)、Google、Airbnbなどがあげられるが、最近では、Fin Tech(Financial Technology)やEコマースなど、オンラインサービスを提供する企業の割合が増えている。

また、企業価値が100億ドルを超える企業を「デカコーン」、1000億ドルを超える企業を「ヘクトコーン」と呼ぶ動きも広がっている。現在、ヘクトコーン企業とされるのは、動画共有サービス「TikTok」を運営するByteDance(中国)、航空開発を手掛けるSpaceX(米国)、EコマースでDtoCビジネスを行うSHEIN(中国)の3社だ。ユニコーン企業数を国別に見ると米国が最多で、それに中国が続いている。

米国でユニコーン企業への投資が過去最高に。日本の現状は?

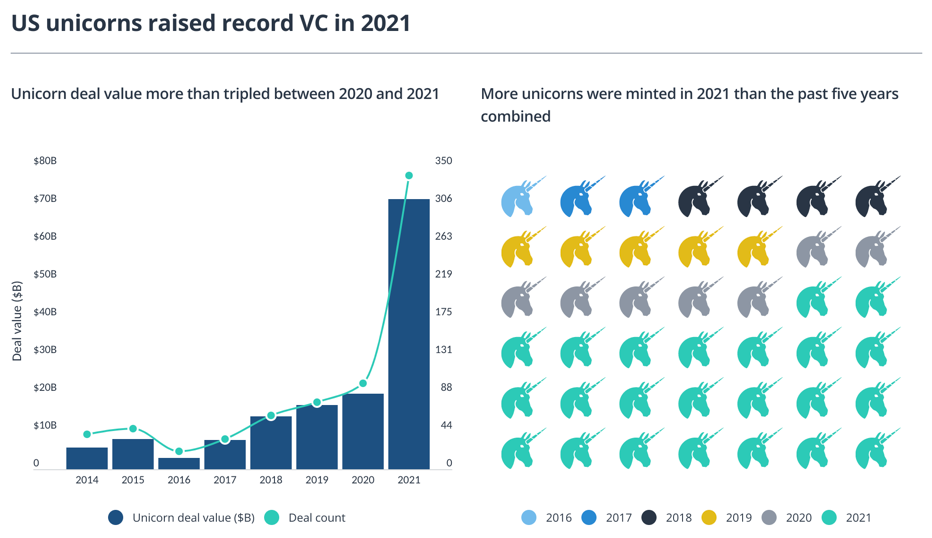

ユニコーン企業をめぐる投資市場は、活況を呈している。米国の調査会社「PitchBook」が2022年1月6日に公開したデータによると、米国では2021年のユニコーン企業に対する投資額が710億ドルを超え、2020年の200億ドルから3.5倍以上に増加。2020年には100社だった取引数も、2021年は340社に増加したという。

また、2021年に米国で誕生したユニコーン企業は過去最多となり、2016年~2020年の合計を上回った。まさに飛躍的な伸びと言える。

米国におけるユニコーン企業への投資額の推移(左)とユニコーン企業誕生数(右)[画像はPitchBookのWebサイトより]

米国におけるユニコーン企業への投資額の推移(左)とユニコーン企業誕生数(右)[画像はPitchBookのWebサイトより]

一方、成長産業領域に特化した情報プラットフォーム「STARTUP DB」の「国内スタートアップ評価額ランキング最新版(2022年3月)」では、日本のユニコーン企業は10社となっている。グローバルな視野で見たときにまだまだ伸びしろのあるこの状況を踏まえ、経団連は2022年3月、「スタートアップ躍進ビジョン~10X10Xを目指して~」という提言のなかで「2027年までにユニコーン企業を今の10倍の約100社生み出す」との目標を設定した。

この提言では、目標を実現するための前提として、スタートアップの数を現状の10倍の約10万社にし、スタートアップへの年間投資額を10倍の約10兆円規模にすることを掲げている。日本におけるスタートアップ企業の裾野を広げ、成長レベルを引き上げることを呼びかけているのだ。

ユニコーン・NEXTユニコーン企業の思想を体現したオフィス事例

このように、国内外で関心の高まるユニコーン企業だが、その秀でた先進性は一体どのようにして育まれているのだろうか。ここでは、日本のユニコーン企業および、ユニコーン企業予備軍であるNEXTユニコーン企業に焦点をあて、各企業の思想を体現するオフィス事例とそこから見える働き方を紹介する。

1. クラウドの“オープンさ”をソフトとハードで体現する「株式会社SmartHR」

SmartHRは2015年に、煩雑な人事・労務手続きをテクノロジーで合理化するクラウド人事労務ソフト「SmartHR」の提供を開始した。登録企業数は5万社を超え、同業態で4年連続シェアNo.1を誇る。

同社は業務拡大に伴う人員増加のため、2021年1月、住友不動産六本木グランドタワーの39階から17階へ増床移転した。ワンフロアにした執務エリアに社員が集うことで、企業の意思決定を加速させたいとしている。一方で移転は、変化する情勢に合わせ、テレワークなどの柔軟な働き方を検討するなかで行われたもの。プロダクトチームは移転後もリモート勤務を継続しているが、同社のオフィス拡大には「オフラインのコミュニケーションも従来通り重視する」という意思が見て取れる。

開発チームのブログ「Tech Blog」内で、代表取締役の芹澤雅人氏が、「オフィスは今後、ワークスペースとしての機能は薄れるかもしれませんが、関係値構築のためのコミュニケーションスペースとしての機能はむしろ活性化されるのでは」と述べているのも印象的だ。

画像は株式会社SmartHRのWebサイトより

画像は株式会社SmartHRのWebサイトより

ちなみに同社は、メディアプラットフォームの「note」を利用して、オフィスを含む福利厚生や社内制度などの社員向け情報を「SmartHRオープン社内報」として公開している。この透明性は、社員の働きやすさや顧客からの親近感につながるほか、オープンマインドな雰囲気が伝わるなど採用面でもポジティブに機能することだろう。

2. オープンとクローズのバランスが取れた「株式会社Mobility Technologies」

タクシーの配車アプリ「GO」などを手掛ける、Mobility Technologies。同社は2020年4月、もとは競合関係にあった旧JapanTaxiと旧DeNAオートモーティブが事業統合する形で誕生した。設立から約半年後、両社が “ワンチーム”になる場としてオフィスを機能させるため、六本木に移転している。

画像は株式会社Mobility TechnologiesのWantedlyより

画像は株式会社Mobility TechnologiesのWantedlyより

新オフィスでは、ニューノーマルに合わせて規模を半分に縮小し、フリーアドレスを導入。また、役員用の特別室はなく、社長も会長も基本的に社員と同じオープンスペースで仕事をしているという。

事業統合したばかりの同社にとって、ちょっとした雑談や対面のコミュニケーションには価値があるとの認識から、会社の規定としてフルリモート勤務に振り切ることはしないとのこと。出社率3~4割をイメージしており、だからこそオフィスを社員が少しでも行きたくなる場所にしたいと考えている。

交流を促すオープンスペースがある一方、クローズドな空間を確保できる「WORK POD」も設置。また、パーテーションで区切られた一人用の集中ブースや、数人で利用できるファミレス型のブースも多く設けている。

画像は株式会社Mobility TechnologiesのWantedlyより

画像は株式会社Mobility TechnologiesのWantedlyより

オンラインとオフライン、オープンとクローズ、それぞれの良さを共存させようという意思を感じるオフィスである。

3. 約800坪の広大な空間でクリエイティビティを刺激する「atama plus株式会社」

学習を一人ひとりに最適化するAI教材「atama+」を、全国3000以上の塾・予備校に提供するatama plus。同社は、今後の事業拡大とそれに伴う従業員数の増加を見据えて、2021年12月、麻布十番にオフィスを移転した。

同社では、ミッションの実現に全員が一丸となって向かうカルチャーを大切にしており、それを維持するためには「風通しのよいコミュニケーション」が重要だと考えている。オフィスは、一人ひとりが自律的に楽しみながら働くことや、チームや職種によらないコミュニケーションを促進する場との位置付けだ。

画像はatama plus株式会社のプレスリリースより

画像はatama plus株式会社のプレスリリースより

指示された仕事のために来る場所ではなく、そこに集う仲間と環境に魅せられ自然と人が集まる場所にしたいとの思いから、新オフィスは“Park”をコンセプトに設計。約800坪のワンフロアで、執務エリアや社内の打ち合わせエリアには間仕切りを一切設けていない。全社員が集い、気軽にコミュニケーションが取れる空間だ。芝生のような開放感あふれるオープンスペースでは、メンバーが楽しみながらプロダクト開発ができる雰囲気が醸成されている。

4. 実体験によって、働き方をアップデートする「株式会社LayerX」

企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速する「バクラク」シリーズを中心に、SaaS事業などを手掛けるLayerX。「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに、業務や生産をはじめとした経済活動の摩擦を解消し、様々な産業における生産性向上を実現するべくDXを推進する同社は、2022年1月、本社を人形町に移転した。

コロナ禍でリモートワークを開始し、一旦はオフィスの解約を決断した同社。その後再びオフィスを契約し、各事業の成長に伴う組織拡大および新しいワークスタイルの浸透に合わせてオフィスを増床移転する運びとなった。新オフィスでは、リモートワークと出社を選べるようになったからこそ、オフィスの価値を最大化できるようにデザインや什器にこだわった。「長時間より長期間」をコンセプトに、今後増えるであろう多様な人材やクライアントが居心地よく過ごせる空間づくりを目指している。

同社の働き方で注目したいのは、社員だけではなく、代表や執行役員が育児休暇を率先して取得していることだ。それにより、育休が取りやすいカルチャーが生まれている。さらに、経営トップが育休で両立の大変さを実感したことが、新オフィスのコンセプト「長時間よりも長期間」にも反映されている。実体験が持続可能な働き方のアップデートにつながっている好例と言える。

5. 社員にもゲストにも新たなコミュニケーションを創出する「株式会社ビットキー」

オフィス用スマートロックをはじめ、デジタルコネクトプラットフォームの企画・設計・開発を行うビットキー。創業から3年で社員数が200名を超えた同社は、2021年9月、京橋にオフィスを移転した。その背景には、以前のオフィスは執務エリアが3カ所に分断され、理想的で円滑なコミュニケーションが生まれにくいという課題感もあったという。

新オフィスには、自社サービスであるコネクトプラットフォーム「workhub」を導入しており、社員がカードキーを持ち歩く必要はない。ビルのエントランスから執務エリアまで、非接触の顔認証で入室できる。また、座席や会議室の予約もスムーズにでき、予約・混雑状況も可視化できるようになっている。

画像は株式会社ビットキーの公式noteより

画像は株式会社ビットキーの公式noteより

こうした変化により、新たなコミュニケーションの在り方が創造されることも同社が期待するところだ。小さくても多くのコミュニケーションの輪が広がり、多様なコミュニティが派生して、チームや部門を超えたコラボレーションが醸成されるオフィスを目指している。

同社の移転は、公式noteにもあるように、まさに「ビットキーが培ってきた技術を最大限に活用することで、新しい働き方を体現する」もの。来訪するゲストにとっては、実際に同社のサービスを使用する様子を確認できる“ライブショールーム”としても機能しているという。

ユニコーン・NEXTユニコーン企業が重視すること

今回は、日本のユニコーン企業、NEXTユニコーン企業のオフィス事例を見てきた。急成長中ゆえに移転も多いが、各社に共通するのは、VUCA(不確実性)時代に合わせて柔軟かつ臨機応変なオフィスづくりと、それに合わせた働き方を採用していることだろう。

また、流動的な状況だからこそ、オフィスの存在価値を改めて見直す動きも目立つ。ユニコーン企業、NEXTユニコーン企業にとってのオフィスとは、単に社員が勤務する“労働”スペースではなく、社員や顧客が親密なコミュニケーションを取ったり、“サムシングニュー”を生み出したりするクリエイティブなスペースとしてのイメージが強いのかもしれない。今後も、感度の高い彼らのオフィスづくりに学ぶことは多そうだ。