「人」×「ワークスペース」のマッチングサービス droppin が今、企業に注目されている理由

「近くで仕事ができる場所」をすぐに見つけたい

働き方が多様になるなか、そうしたニーズが増えてきた。これに応えるアプリ「droppin(ドロッピン)」が今、企業の担当者らに注目されている。その理由を開発者に聞いた。

Technology

働き方の多様化に応えるサービス

自分の好きな時間に、好きな場所で働きたい――。

個人の働き方がますます多様になり、ワークスペースに対する考え方にも大きな変化が起きている。かつてオフィスで働くことが当たり前だった時代から、コロナ禍をきっかけに在宅ワークへ。そして今、そのハイブリッド型が多くの企業で定着しはじめた。そうしたなか、増えてきたのが冒頭のような声だ。

各企業もこうしたワーカーの潜在的なニーズに応えるべく、様々なサービスやアプリを開発している。今回取り上げる「droppin(ドロッピン)」もそのひとつだ。全国460カ所(2022年5月現在)の加盟店から、その日の業務に合ったワークスペースを検索・予約・決済できるサービスで、働き方の自由度が比較的高い個人やスタートアップだけではなく、中規模から大手企業の利用も目立ちはじめた。今回は、「droppin」の開発を手掛けるNTTコミュニケーションズ株式会社 プラットフォームサービス本部 アプリケーションサービス部 スマートワークスタイル推進室の山本清人氏と森下朋晴氏に、同サービスの概要やメリット、今後の展開についてお話をうかがった。

今回お話を伺った山本さん(写真左)と森下さん(写真右)

今回お話を伺った山本さん(写真左)と森下さん(写真右)

「近くで仕事ができる場所」がすぐに見つかるサービスを

NTTコミュニケーションズが目指す、7つの「Smart World」。そのうちのひとつが「Smart Workstyle」だ。スマートワークスタイル推進室では、「すべての働く人が最適な働き方を選び活躍できる世界」を実現するため、従業員が主体となる、多様化した働き方に向けた取り組みや開発を行っている。経費精算効率化の「Smart Go Staple」やデジタル社員証の「Smart Me」などを手がけるなか、「droppin」は今まさに注力しているサービスだ。

――「droppin」について教えてください。

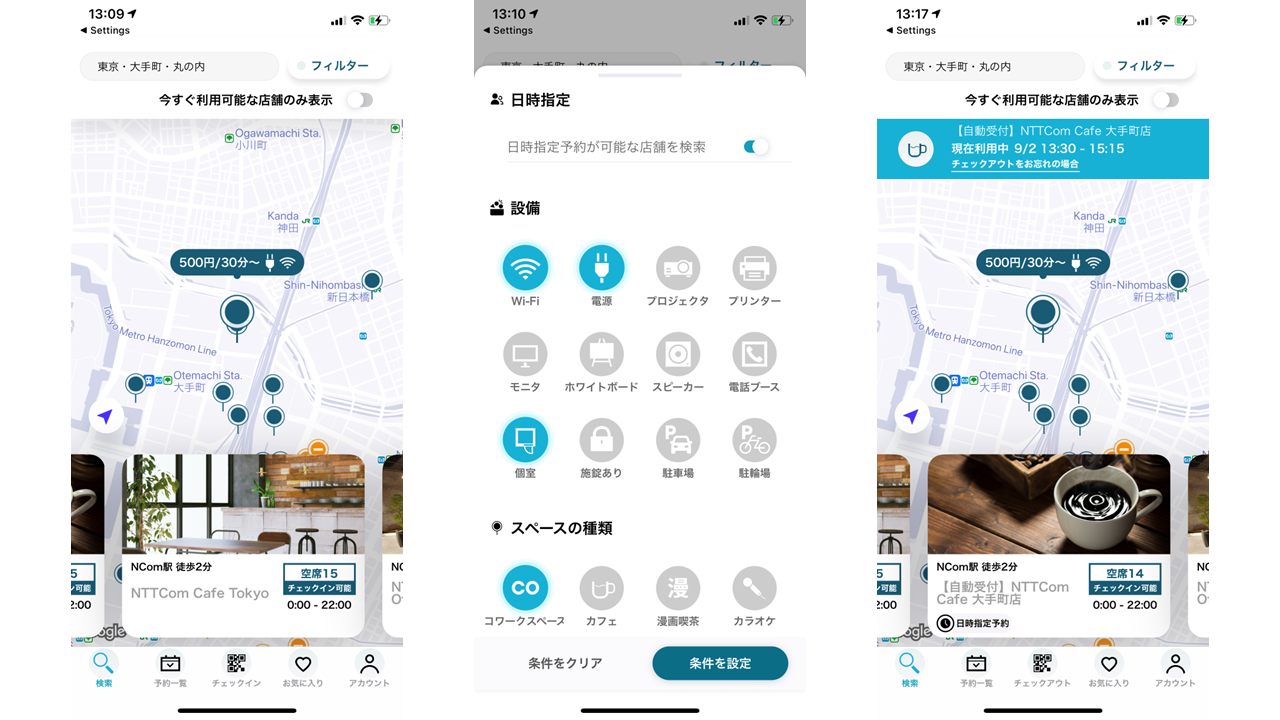

山本氏 「droppin」は、主に企業の従業員の方を対象にワークスペースを提供するサービスです。スマホアプリを使って、ワークスペースの検索から予約、決済までを一括して行うことができます。2021年の10月にサービスを開始しました。

droppinアプリの操作画面。検索から予約まで可能で、便利なフィルタリング機能もある。

droppinアプリの操作画面。検索から予約まで可能で、便利なフィルタリング機能もある。

――どういった経緯で開発されたのでしょうか?

山本氏 もともと2018年頃から構想はあって、カフェなどのワークスペースが簡単に見つかる、ワーカーのためのアプリがあるといいなと考えていました。私自身がよく外で仕事をしていたので、その必要性を実感していたんです。

当時は、出先で検索しても「なかなか場所が見つからない!」というフラストレーションがありました。一方で、実際にカフェに入ると、自分と同じようにパソコンを片手に仕事をしている方がたくさんいるんですよね。これは需要があるに違いないと、いろんな切り口で「droppin」の前身となるサービスを試していました。

森下氏 外だと、電源がない、ネット環境が悪いといった不便もありましたよね。その後、コロナ禍で日本でも働き方が多様化するなか、「家だと狭い」「生活音が気になる」などの理由から、自宅で仕事をしていた人たちがコワーキングスペースやカフェを使うケースが増えてきました。働き方を取り巻く環境が、少しずつ変わっていったんです。当時、私はアプリケーション・サービスに特化する部署にいたのですが、山本と同じようなプロダクトの必要性を感じていて、合流して開発を進めることになりました。

――お二人とも、ニーズを強く感じておられたのですね。

森下氏 アフターコロナになれば、リバウンドではないですが、外出が増えてワーキングスペースがもっと使われるようになるはずだという予測がありました。そして、リモートワークがさらに普及すると、セレンディピティ(偶然の出会い)を求める声も出てくるだろうなと。そうした考えから、検証段階だった山本のアイデアに可能性を感じました。

企業が導入しやすいサービス設計

――どういった方たちが利用されていますか?

山本氏 最初は、2018年当時の私のように(笑)、自由に働く方たちがターゲットでした。「隙間時間で効率よく仕事したい」という外勤営業の方だったり、個人事業主のクリエイターの方だったり、スタートアップの方々によく使っていただいていました。しかし、最近では、法人向けに便利な機能を次々に実装していることもあって、企業のお客様からのお問い合わせが増えています。

――具体的にはどういった機能があるのでしょうか?

山本氏 企業の方に喜ばれているのは、例えば「請求」です。先ほど申し上げたように、決済までがアプリで一本化されているので使い勝手がいいようです。

森下氏 社員の方がどのくらいの金額を使っているか、管理者側が確認できる機能もあります。また、「1名あたりの月当たりの予算を1万円まで」などと決められるキャップ機能や、たくさん使いすぎた社員の使用を一時的に止められる機能も装備しています。こういった情報はすべて、一元管理のダッシュボードでご本人も管理者もすぐに確認できるようになっています。法人担当者の方の心を動かせるよう(笑)、意識して開発を進めました。

また、大企業になると、サテライトオフィスや自社のコワーキングスペースを所有しているところもあります。なかには、そうしたワークスペースの情報も入れて自社仕様にカスタマイズしたいというニーズを持つ企業もあり、臨機応変に対応しています。自社のサテライトオフィスを検索する機能は、今年の夏頃にはリリースできる見込みです。

リモートでも、安心のセキュリティ

「droppin」に登録されているワークスペースは、全国460カ所(2022年5月現在)。コワーキングスペース、ホテル、個室、カフェ、カラオケボックスなど様々なタイプがあり、利用者のニーズに応じた選択が可能だ。

――加盟店はどのような基準で選んでいますか?

山本氏 企業の従業員の方が利用することを想定していますので、しっかりと審査をしたうえで、お仕事に向いていない場所はご遠慮いただいています。電源が使えるか、Wi-Fiが使えるか、内装などで仕事をする気分を下げないかなども見ています。

―― セキュリティについてはいかがでしょうか?

森下氏 「カフェでの仕事はセキュリティ上NG」という会社もあれば、「カフェでも経費にできます」という会社もあり、ワークスペースに対する考え方はそれぞれ異なります。どちらがいい、悪いではなく、各会社のポリシーですね。NTTコミュニケーションズらしい「droppin」の特徴として、「セキュリティへの配慮」は最大限行っています。

特に大企業の場合、セキュリティを気にされることが多く、「個室であればOK」「施錠できる場所だけ許可する」というケースも少なくありません。そうした背景から、その企業の従業員は管理者が設定したポリシーの範囲内でスペースを選ぶ、という検索機能を設けています。つまり、会社の基準でフィルタリングをかけられるようにしているんです。

山本氏 実際に、Web閲覧におけるURLのフィルタリングのポリシー適用のように、ワークスペースの利用においても自社のポリシーを適用できるかどうかを気にされる企業は多いですね。カフェ、コワーキング、ホテルといった、いろんなタイプのワークスペースでフィルタリング検索できるのは、「droppin」ならではの強みだと思います。

――特徴的な利用方法はありますか?

山本氏 まだまだウィズコロナですが、オフィスをなくすという判断をする企業はやはり少ない印象です。とはいえ、成長企業がオフィスを増床するのも簡単ではない。そうした意味で、今あるオフィスにアドオンする形で「droppin」を活用される企業は増えてきています。出社しないときでも家の近くで仕事したい、外出時の隙間時間を上手に活用したいというニーズも、変わらずありますね。

森下氏 働き方の多様化で、いろんなニーズが顕在化してきました。例えば、大企業が新規事業だけスピンオフ的に社外のオフィスを使うといった事例も増えています。これまでとは違う環境で新しいアイデアの着想を期待したり、オープンイノベーション的に外部とのコラボレーションが生まれることを期待したり。「droppin」にはいろんな可能性があることを実感しています。

山本氏 企業は、基本的に従業員の働き方に対して投資すると思うのですが、在宅勤務の場合はなかなか投資しないという現状があります。その結果、働きがいが減ってはもったいないですよね。こうした状況を変えるために、「droppin」を活用していただきたいです。

企業ではなく「個人」が主体の未来に向けて

――「droppin」の今後の展開について教えてください。

山本氏 「好きな時間に、好きな場所で働く」。この実現にコミットしていくことは当然として、今後はいかに好きな仲間とのコラボレーションを生むかについても模索していきたいと思います。ただワークインフラを整えるのが私たちの未来ではなく、自由な働き方を通して仕事の価値や質を上げていくことが重要だと考えています。

森下氏 リモートワークももちろんいいのですが、やはりリアルで集まってプロジェクトを推進していくことの価値は変わらないと思うんです。対面のリッチコミュニケーションは、情報量が圧倒的に違います。例えば、すでに二人がいる現場に、別の一人がリモートワークで急遽参加するという世界観もいいですよね。そうしたセレンディピティを生むようなプロダクトになればおもしろいとも思います。

「droppin」の名前には「p」が2つ入っていますが、これにはちょっとした意味があります。ひとつは「place(場所)」の「p」。もうひとつが「people(人)」の「p」です。ある“場所”で“人と人”が結びつくという意味が込められています。「人と人が会う」ことにこだわって、これからもプロダクト設計をしていきたいですね。

山本氏 これまでは、企業が主体となって、従業員の働き方やキャリアデザインを規定していました。しかし、今は違います。新入社員が入社してから定年退職までの間、同じ場所でずっと仕事をするという世界ではもうなくなってきています。副業が推奨されはじめ、個人から名刺が2枚、3枚と出てくるような時代になってくるはずです。勤続年数も短くなる。そうなったときに、キャリアマネジメントをするのはやはり、企業ではなくて人主体になっていくと思います。

そうした意味で、企業主体でつくられているオフィスや勤務条件、制度設計は変わっていかざるを得ないですね。「droppin」はそのギャップを埋めていくサービスになります。ですので、ひょっとしたら将来的には、「場所のマッチングサービス」ではなく「タレントマネジメントサービス」や「キャリア開発・組織開発サービス」になっているかもしれません。

現在、Worker’s Resort読者、法人限定でワークスペースが半額になるトライアルキャンペーンを実施中

https://nttcom-droppin.com/news/20220511124.html

キャンペーンは終了しました。

(PR記事)