ワーカーの進化と「働きがい」を実現する未来のオフィス | WORK STAGE TREND2023

ニューノーマル時代の働く環境を表す新概念「ワークステージ」をキーワードに、未来の働き方やオフィスの環境づくりについて提言を行う連載企画。最終回となる第7回では、これまでの連載を振り返り、企業がワーカーに提供するべき場所と機会に関する提言を行う。

Culture

テレワークが広がり、働き方の多様化が進んでいる

これまで6回にわたり、ワーカーの働き方の進化と、オフィスに求められる役割の変化について考えてきた。最終回となる今回は、これまでの連載を振り返り、企業がワーカーに提供するべき場所と機会に関する提言を行う。

2020年から始まった新型コロナウイルスの流行は、ワーカーの働き方に大きな影響をもたらした。感染拡大を防ぎながら事業を継続するため、多くの企業がテレワークの導入を急いだことは記憶に新しい。

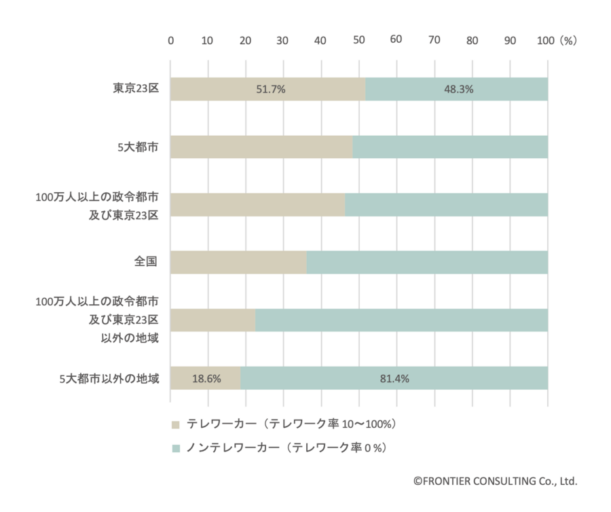

2022年4月、フロンティアコンサルティングが行った「働く場所と機会の重要度、満足度」についてのアンケート調査では、オフィスで働く正社員のテレワーク実施率が東京23区では51.7%と半数を超えている。

また、「3年前と比較して、現在はWEBミーティングやチャット・メールを用いたオンラインのコミュニケーションに慣れたと思いますか」という質問に対し、テレワーカーの93.1%がオンラインのコミュニケーションに「慣れたと思う・やや慣れたと思う」と回答している。

また、「3年前と比較して、現在はWEBミーティングやチャット・メールを用いたオンラインのコミュニケーションに慣れたと思いますか」という質問に対し、テレワーカーの93.1%がオンラインのコミュニケーションに「慣れたと思う・やや慣れたと思う」と回答している。

テレワークにより働く場所と時間の自由度が高まったことに加え、近年では「副業・複業」や「個人事業主(フリーランス)」など、正社員以外の働き方を選択するワーカーが増えている。正社員だけでなく、さまざまな雇用形態、関わり方のメンバーが共存する中、組織へのエンゲージメントを高めるためには、コミュニケーションの活性化が鍵となる。

コミュニケーションを活性化する「ファンスペース」「オンラインコミュニティ」

作業を行うための物理的な場所から、コミュニケーションの場へ。ワークスタイルの進化と共に、オフィスに求められる役割が変わっていく中、企業もコミュニケーションを活性化するための取り組みをスタートしている。

組織に関わるメンバーがリアルに顔を合わせ、意見交換をする場としては「ファンスペース」がある。働き方や雇用形態の垣根を超え、熱量の高いワーカーや企業の関係者が集まり、交流するセミパブリックなスペースだ。社員のみならず、企業を訪れた来客がくつろげるよう設計したり、パートナー企業のメンバーとミーティングができるコーナーを設けたりと、自然なコミュニケーションを育む工夫がなされている。

電通デジタルの新オフィス「汐留PORT」(画像は株式会社電通デジタルのニュースリリースより)

電通デジタルの新オフィス「汐留PORT」(画像は株式会社電通デジタルのニュースリリースより)

時間や距離の制限なくコミュニケーションができる「オンラインコミュニティ」を活用する企業も増えている。メンバー同士のコミュニケーションを促進するための機能を備えた個性的なコミュニティプラットフォームサービスも登場しており、用途に合わせて選ぶことができるのも魅力だ。

距離の制約を乗り越える「フィジタルコミュニケーション」

ファンスペースやオンラインコミュニティの活用は、メンバーの信頼関係を深めたり、コミュニティを形成したりすることに役立つ。加えて近年では、フィジカル(オフライン)とデジタル(オンライン)、両方のメリットを併せ持ち、デメリットを解消する「フィジタルコミュニケーション」を導入する企業も現れている。

オフラインでのコミュニケーションには、言語だけでなく、ボディランゲージや表情などさまざまな要素を組み合わせられるメリットがあるが、参加者が物理的に同じ場所へ集まらなければならないという制約がある。

一方、オンラインでのコミュニケーションは、参加者が同じ場所にいる必要がない一方で、ボディランゲージや表情などのメッセージが伝わりにくい。オフラインでのコミュニケーションに比べ信頼関係を築くことが難しい場合もある。

これらの課題に対し、フィジタルコミュニケーションでは、大画面に等身大の立体的な画像を投影したり、画面越しでも目を合わせて会話できる独自の技術を搭載したりすることで、あたかも同じ空間にいるかのようなコミュニケーションを目指す。

離れた部屋をつなげる空間ゲートウェイ「tonari」(画像はtonar株式会社iのWebサイトより)

離れた部屋をつなげる空間ゲートウェイ「tonari」(画像はtonar株式会社iのWebサイトより)

フィジタルコミュニケーションが実現すれば、チーム内に物理的な距離を超えた一体感が生まれ、エンゲージメントを高めることにつながっていくと考えられる。

「オンラインデトックス」でテレワークのストレスを軽減する

テクノロジーの進化により利便性が高まる一方、オンラインミーティングに費やされる時間が増えすぎると、ワーカーの心身に大きなストレスがかかる。組織内で信頼関係が醸成されないまま、最新のツールを使って常時接続の状態に置かれると、いつも「見られている」ことにプレッシャーを感じる人も出てくるだろう。

ワーカーのストレスを軽減するためには、ワーカーがオンライン上のコミュニケーションから一時的に離れる「オンラインデトックス」の仕組みを整えることが有効だ。社内会議を行わない「ノー会議デー」や、リアルなコミュニケーションを促進する「オフィスアワー」を設けることは、ワーカーの心身を健康に保つ上で役立つだろう。

「働きがい」を高める働き方「コンシャスワーク」

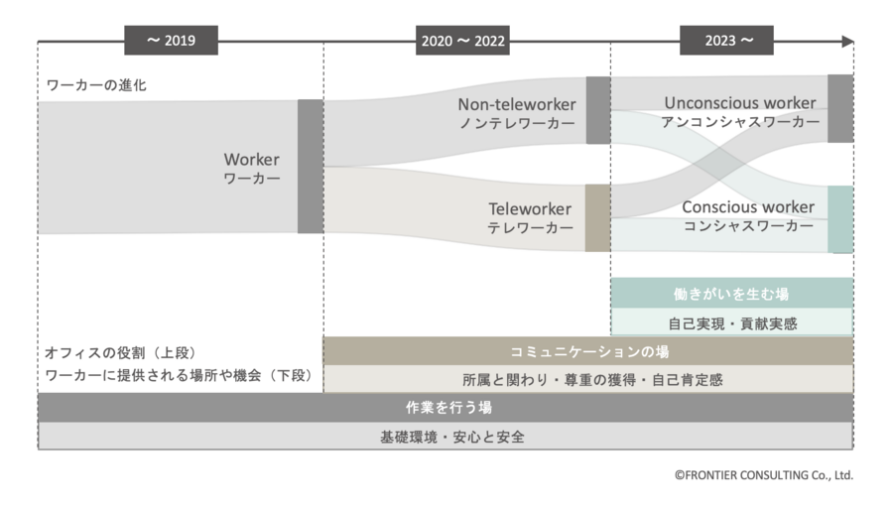

働く場所や時間の自由度が高まり、雇用形態が多様化する中、「何のために働くのか」を考える機会が増えている。「コミュニケーションの場」として一定の機能を果たすようになったオフィスが次に担うのは、「働きがいを生む場」という役割だと私たちは考える。

個人が働きがいを感じる上で重要な要素となるのが、仕事を通じた「自己実現」や、組織やコミュニティに対する「貢献実感」だ。自己実現と貢献実感を意識した働き方を、私たちは「コンシャスワーク」と名づけた。コンシャスワークを実現できる環境や機会を提供することで、ワーカー一人ひとりが能力を発揮し、成長を実感することができる。企業がコンシャスワークに対応することは、優秀な人材を採用する上でも有利に働くはずだ。

個人が働きがいを感じる上で重要な要素となるのが、仕事を通じた「自己実現」や、組織やコミュニティに対する「貢献実感」だ。自己実現と貢献実感を意識した働き方を、私たちは「コンシャスワーク」と名づけた。コンシャスワークを実現できる環境や機会を提供することで、ワーカー一人ひとりが能力を発揮し、成長を実感することができる。企業がコンシャスワークに対応することは、優秀な人材を採用する上でも有利に働くはずだ。

コンシャスワークに提供するべき「場所と機会」とは?

コンシャスワークに提供するべき「場所と機会」とは?

コンシャスワークの実現に向け、企業が提供するべき場所や機会とはどのようなものだろうか。自己実現と貢献実感、それぞれについて具体的に見ていこう。

自己実現を生む10の「場所と機会」

・自身の成長に役立つアドバイスや意見を他者から受けられること

・自らの価値や存在意義を活かして働けること

・自身のやりたいことや挑戦したいことに対する支援を受けられること

・自身の成長や成果に向けて身体の健康を追求していくこと

・自身の成長や成果に向けて心の健康を追求していくこと

・自己理解を深めていくこと

・自らの価値や存在意義を追求するために、知識を身につけ能力を伸ばしていくこと

・自己の活動や表現のために必要な環境整備に取り組むこと

・自分らしさを実現するための働き方を追求していくこと

・仕事を通して楽しさを感じること

心身の健康は、ワーカーが持続的な成果を生み出すための土台となる。その上で自身の強みや弱み、願望など自己理解を深めることが、自己実現への第一歩となる。自分らしい働き方を選択できる環境で、適切なアドバイスや支援を受けながら挑戦することにより、ワーカーは潜在能力を十分に発揮することができるはずだ。

貢献実感を生む10の「場所と機会」

・自身の仕事やそこで生まれる成果が社会の役に立っていると感じること

・物事の最良な判断のために多くの意見を聞いたり、より高い視座に立って考えること

・所属組織(会社や部署など)をまたいだコラボレーションや、相互にとって有意義な成果を生み出すこと

・自身だけでなく社会や他者を意識して働けること

・自らの取り組みや活動が、自身や所属組織(会社や部署など)だけでなく、より多くの人や組織の幸せにつながること

・社会や地球環境の問題や課題に関する深い理解

・自身や所属組織(会社や部署など)の価値や存在意義について語り、他者の共感を生むこと

・仕事を通じて自身が関わるコミュニティ(趣味や地域など)の活動を支援すること

・社会的に価値がある物事を探究すること

・これまでにない新たな発想や価値を見出すこと

大きな目的や社会的な価値に対する「貢献実感」も、働きがいを高める上で欠かせない要素だ。自身の仕事が所属する組織のメンバー、さらには社会全体の幸せにつながるという実感は、働くモチベーションの源となるだろう。貢献実感を持つことで個人の創造性が発揮され、イノベーションが生まれる可能性も高まる。

働きがいを生む機会を提供する「WORK STAGE」

かつての日本では、「作業を行う場」であるオフィスに社員が集まり、決められた時間を過ごす働き方が一般的だった。だが、テレワークの広がりと共に働き方の選択肢が増え、同時に企業と個人の関係性も変化している。

2020年、グローバルに事業を展開する株式会社日立製作所が、社員30万人を対象に「ジョブ型人財マネジメント」の運用を始めると発表し、大きな話題となった。人に仕事を割り当てるメンバーシップ型に対し、ジョブ型ではまず仕事や役割があり、そこに人を配置・登用するという発想の違いがある。日本国内でも大企業を中心にジョブ型雇用への転換が進んでおり、会社と個人の関わり方は今後ますます多様化していくだろう。

人材の流動性が高まる中、企業にとっては、ワーカーにとって魅力ある環境整備が急務となる。必ずしも場所と時間を共有しない、働き方によって結びつきの強さが異なるワーカーのエンゲージメントをいかに高めるかも大きな課題だ。自己実現と貢献実感を意識した「コンシャスワーク」、そして働きがいを生む機会を提供する「WORK STAGE(ワークステージ)」 は、これからのオフィスを考える上で重要なキーワードになるだろう。