コロナ禍で急増したフレキシブルオフィスのこれから

テレワークの増加により急増したコワーキングスペースやシェアオフィスなどの「フレキシブルオフィス」。生き残りの鍵になると考えられる「コンセプチュアル型」の事例からその未来を展望する。

Facility

働き方の多様化がもたらした、働く場所の変化

少子高齢化による働き手の減少を背景に、政府が旗を振り「働き方改革」の取り組みを進めてきた。法整備が行われたこともあり、多くの企業で「長時間労働の是正」や「柔軟な働き方がしやすい環境整備」といった働き方改革が実施されている。この動きは、新型コロナウィルス感染症のパンデミックにより一層加速した。

特にテレワークについては、その導入が企業・個人ともに飛躍的に増加した。国土交通省が実施した「令和4年度テレワーク人口実態調査」によると、コロナ禍前の2019年には雇用型テレワーカーが14.8%、自営型テレワーカーが20.5%だったが、2022年にはそれぞれ26.1%と26.6%へと増加。さらに同調査では雇用型テレワーカーにテレワークの継続意向を尋ねたところ、86.9%もの人が継続の意向があると答えていた。

こうしたテレワークの増加を背景に増えているのが、コワーキングスペースやシェアオフィスなどの共同利用型のサテライトオフィス、いわゆる「フレキシブルオフィス」である。一般社団法人大都市政策研究機構の調査研究レポート「日本のコワーキングスペースの拡大(2022年12月版)」によると、2019年6月に全国で799施設ほどだったコワーキングスペースは、2022年12月には2129施設まで増加している。

フレキシブルオフィスの活用を阻む壁

一方で、フレキシブルオフィスの利用に関する課題も明らかになってきた。

東京都産業労働局の「令和4年度多様な働き方に関する実態調査(テレワーク)報告書」によると、都内にある従業員数30人以上の企業2255社の62.9%がテレワークを導入していたが、そのうち在宅勤務が98.2%と圧倒的に多く、共同利用型のサテライトオフィス(以下、共同サテライトオフィス)勤務を導入している企業は7.8%にとどまっていた。これについては、共同サテライトオフィスを使用するための利用料金が理由として挙げられる。

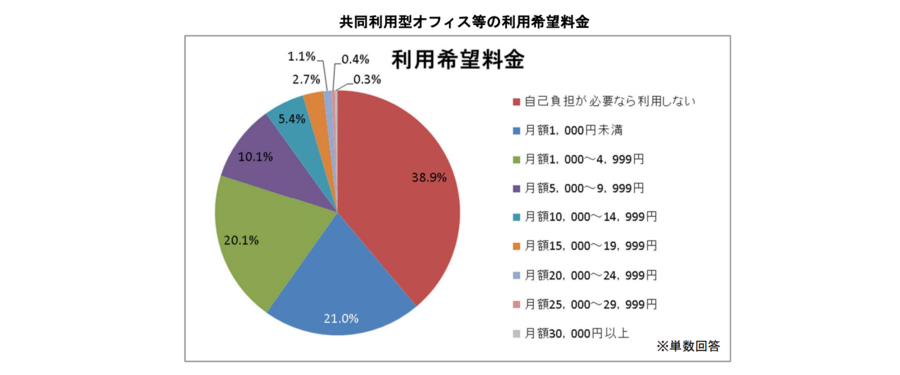

前出の国土交通省による調査の令和2年度版(令和2年度テレワーク人口実態調査)には、共同サテライトオフィスを自費で利用する場合の希望料金についての質問がある。その回答を見ると、「自己負担が必要なら利用しない」が38.9%と最も多く、その次が「月額1000円未満」で21.0%であった。

画像は国土交通省「令和2年度テレワーク人口実態調査」より

画像は国土交通省「令和2年度テレワーク人口実態調査」より

つまり、フレキシブルオフィスが増加している一方で、多くの企業やテレワーカーがテレワークの実施場所を自宅と考えており、フレキシブルオフィスを利用する場合は会社負担か低価格を望んでいることがわかる。

競争が激化するフレキシブルオフィス

現在もオフィスや自宅に続くサードプレイスとして増加を続けるフレキシブルオフィスだが、供給過多によって競争の激化が進んでいる。

フレキシブルオフィスを運営する業者は、複数の拠点展開を行う大手ブランドと、少数店舗を運営する中小ブランドの二つに分けることができる。大手ブランドは1970年代から80年代に創業した「Servcorp(サーブコープ)」や「Regus(リージャス)」などであり、フレキシブルオフィスの先駆者として厚い顧客基盤を築き、市場での優位性を獲得している。

なかでも近年台頭してきた「WeWork」や、首都圏を中心に拠点を広げる「ZXY(ジサイ)」などは、資本力を生かして多店舗展開を進め、登録ユーザーがどの店舗でも自由に利用できるというグローバルネットワークシステムを強みに収益化を図っている。

画像はZXYのWebサイトより

画像はZXYのWebサイトより

一方、大手のような優位性に欠ける中小ブランドは、厳しい状況を迎えることが予想される。というのも近年、プロントやスターバックスコーヒー、銀座ルノアールなど、フリーWiFiを提供する飲食店が増加したからだ。加えて、「スペースマーケット」や「Spacee(スペイシー)」などのレンタル予約スペース業者がビジネスの分野にも台頭してきた。

また、JR東日本がエキナカを中心に展開する個室ブース型シェアオフィス「STATION BOOTH」や、15分単位で利用できるという手軽さから商業施設や市役所にも多く設置されている個室ブース「TELECUBE」など、フレキシブルオフィスの競争相手は、街中のあらゆるところに爆発的に増えてきている。

画像はJR東日本が運営するSTATION WORKのWebサイトより

画像はJR東日本が運営するSTATION WORKのWebサイトより

さらに、福岡市が官民連携で運営するスタートアップ支援施設「Fukuoka Growth Next」のように、無償で利用できるサードプレイスも登場している。このような状況がフレキシブルオフィス市場の競争激化を生んでいるのだ。

画像はFukuoka Growth NextのWebサイトより

画像はFukuoka Growth NextのWebサイトより

前述したように、サードプレイスに費用をかけたくないという企業やテレワーカーのニーズにより、フレキシブルオフィスの低価格利用や無償利用が一般化し、フレキシブルオフィスの利用に対価を支払うというユーザーの意識が徐々に薄れていく可能性も出てくる。こうした流れは、場所の利用料を収益の柱とした事業運営において大きなリスクとなる。

中小ブランドに求められる「コンセプチュアル型」への転換

それでは厳しい競争にさらされる中小ブランドは、今後どのようにフレキシブルオフィスを運営していくべきなのだろうか。無料化や価格競争で不採算事業となりうるフレキシブルオフィス事業を運営していくためには、これまで収益の中心となっていた場所の利用料そのものを収益の柱としないビジネスモデルへの転換が必要となるだろう。

具体的には、独自のイベントやワークショップなどを開催し、ワーカーに交流や発見の機会を提供するイベント収益や、フレキシブルオフィス利用を入口とした運営会社の既存ビジネスによる収入を主な収益源とすることが生き残りの鍵となってくる。

大手ブランドが多店舗展開型であるのに対し、このようなビジネスモデルは「コンセプチュアル型」と捉えることができる。文字通り運営のコンセプトが収益の柱となるということだ。以下に、さまざまな個性をもつコンセプチュアル型フレキシブルオフィスの例を紹介したい。

1. スタートアップ支援型「AWS Startup Loft Tokyo」

「AWS Startup Loft Tokyo」は、Amazonが運営するAWS(アマゾンウェブサービス)東京オフィス内にあるコワーキングスペースだ。AWSアカウントIDを持つスタートアップやデベロッパーであれば、事前の会員登録をすることで無料で利用することができる。

画像はAWS Startup Loft TokyoのWebサイトより

画像はAWS Startup Loft TokyoのWebサイトより

AWSのエキスパートが常駐しており技術的な質問ができるほか、スタートアップのエンジニアによる技術系のコミュニティイベントなど、さまざまなイベントを実施している。

2. イノベーション支援型「Plug and Play Shibuya powered by 東急不動産」

「Plug and Play Shibuya powered by 東急不動産」は世界有数のアクセラレーターであるPlug and Play社と東急不動産株式会社が手を組みオープンしたインキュベーション施設である。アクセラレーターとはスタートアップと大手企業をマッチングしイノベーション創出を支援するもので、Plug and Play社は世界で3万社以上のスタートアップと400社以上の公式企業パートナーを擁する。

画像はPlug and Play Shibuya powered by 東急不動産のWebサイトより

画像はPlug and Play Shibuya powered by 東急不動産のWebサイトより

同施設では、部屋貸し・ブース貸しの他、個人または法人のサテライト利用も可能なシェアワークプレイス会員も用意。会議室やキッチンエリア、イベントスペースが設置されており、ピッチイベントやセミナーなど刺激的なイベントが頻繁に開催されている。

3. コミュニティ型「LIT」

「仕事場所としてのオフィスを超えたコミュニティワークプレイス」をコンセプトとした、コミュニケーションを重視したセットアップオフィス「LIT」。6〜11人規模のスタートアップ企業に最適な1フロア占有のオフィスで、各フロアにfは会議室やテレカンブースが設置されている。

画像はLITのWebサイトより

画像はLITのWebサイトより

1階には、コーヒーや談話を楽しめるロビー空間があり、最上階と屋上にはキッチンやルーフトップガーデンを備えた多目的スペースがある。ロビー空間で他社のメンバーとコミュニケーションをとったり、多目的スペースでは自社プロダクトの紹介といったイベント開催も可能だ。

4. コラボレーション誘発型「co-lab代官山」

東京都内に5拠点を展開する、クリエイターのためのコラボレーション・シェアオフィス「co-lab(コーラボ)」。専門性を持ったクリエイターがプロジェクト単位でチームが組めるようコラボレーションを支援しているところが特徴で、なかでもco-lab代官山は「子どものクリエイティブ教育」に特化している。次世代の教育プログラムやプロダクトなどの開発により子どものクリエイティブを育むと同時に、子ども達がもつ想像力や好奇心がクリエイターの制作活動に刺激をもたらすことを期待している。

画像はco-lab代官山のWebサイトより

画像はco-lab代官山のWebサイトより

co-lab代官山は「子どもとクリエイターの『育つ』が出会う、みんなのビル」をコンセプトとする複合施設SodaCCoの中にあり、個室貸しやブース・デスク貸し、フリーアドレスのフレックスタイプから選べる。施設内には子ども連れで入りやすい本のあるカフェや、教育関連のオフィスなども入居。近隣の商業店舗や保育園とコラボレーションしてイベントを開催するなど、地域と緩やかにつながりあうことができる。

5. 都市×島嶼型「Izu-Oshima Co-Working Lab WELAGO(ウェラゴ)」

2023年5月に伊豆大島(東京都大島町)に開設された「Izu-Oshima Co-Working Lab WELAGO(ウェラゴ)」。島内外のワーカーが無料で利用できるコワーキングスペースだ。WELAGOとは、「Work」と多島海域(諸島・列島)を表す「Archipelago」を掛け合わせた造語で、多様な働き方を生み出す‟多働海域”を意味している。

WELAGOのテーマは、「都市と地方の共存社会を、多様な働き方から描く」。「世界的な都市部」に近接しながらも「自然溢れる島嶼部」である伊豆大島を舞台に、働く人々の循環を促し、それによって起こる思考と活動の連鎖から、都市と地方が共存する社会を描いていくことを狙いとしている。

画像はIzu-Oshima Co-Working Lab WELAGOのWebサイトより

画像はIzu-Oshima Co-Working Lab WELAGOのWebサイトより

コワーキングスペースは大きく2つのスペースに分かれており、建物正面から見て右手の部屋(通称「MIGITE」)は、WELAGOの思想を反映した印象的なアートがあしらわれた落ち着きのある空間。一方、左手の部屋(通称「HIDARITE」)は同施設の受付カウンターや、都市部とのコミュニケーションを生み出す「tonari」が設置され、賑わいのある空間となっている。さらに、波音や鳥のさえずりなど自然を感じる屋外スペース(通称「SHIBAFU」)も天候にあわせて利用することができる。

個性が生き残りの鍵に

コロナ禍によって増加し、供給過多になっているフレキシブルオフィスの運営は、大手の多店舗展開型とコンセプチュアル型に二分化していくと考えられる。中小ブランドの場合、収益の柱はフレキシブルオフィスの場所代ではなく、開催するイベントの中身やワーカーに何を提供できるかという個性こそが武器になってくる。自分たちが顧客にどんな価値を提供できるかを考えて戦略を練る必要があるということだ。そうした大手との棲み分けこそが中小ブランドが生き残る鍵となるだろう。