オフィスに使える次世代IoTとは

データを収集し、自動で分析・フィードバックを行う「スマートオフィス」を作っていくために導入できそうな今話題のIoTを紹介する。

Technology

「IoT」という言葉が一通り世間に浸透しつつある今日、実際にオフィスの中でも少しずつIoT機器を目にする機会が増えている。それと同時に「スマートオフィス」や「インテリジェント・ワークプレイス」といった言葉も生まれ、それぞれのオフィスや部屋、社員という単位で細かく最適化された環境を提供することが容易になった。そこで本記事では、今後オフィスに導入できそうな注目のIoT製品を紹介する。

あらためて確認したいIoTとは

IoTとはInternet of Thingsの略で、「モノのインターネット」と訳される。身の回りにある様々なモノをインターネットと繋げることで、生活に関する様々なデータを集め、そのデータを分析して利用者の生活の質を上げることがIoTの主な役割となる。データは絶え間なく集められるため膨大なものとなり、「ビッグデータ」と呼ばれる、人間には分析が難しいものとなる。そこで、人工知能(AI)を使ってその膨大なデータから意味を見出したり、「機械学習」と呼ばれる技術を使ってユーザーの傾向を自動で学んだりして、ユーザーにとってより使い勝手の良い製品になるよう開発が進められている。

データを勝手に集めて仕事の効率を上げてくれるというなら一体どんなものが想像できるだろうか。IoTには次世代のオフィスを作るにあたって多くの可能性を秘めているのである。

IoTを導入する利点とは

スマートオフィスを持つことで得られる利点は何なのか。IoT製品を導入することで得られるものを挙げてみると次のようになる。

・正確なタイム・マネージメント

・カスタマーエクスペリエンスの改善

・消費エネルギーの節約

・オペレーショナルコストの抑制

・リスクマネージメントの向上

・社員の生産性向上

では実際にどのような形で上記のベネフィットが企業にもたらされるのか。具体的に製品を見ていきながらその効果を見ていこう。

室内気温の自動調整と省エネの両立

室内気温はオフィスの環境を整える上で最も基本的なものの一つ。しかしながら、寒がりな社員と暑がりな社員が一つのオフィスにいると、これはかなり難しい問題になる。データを用いて最適な数値や室温を割り出せるIoT製品はこういった状況での解決策にぴったりである。

ここに挙げるNESTは自動的に室温を調節する「サーモスタット」装置の一つ。光熱費の約60%は空調設備によるものという点に着目し、よりエネルギー消費を抑えた、環境に優しい室内環境を提供するために2011年に開発された。

現在販売されている第3世代の製品では、まず導入後に数日間自由に使うことで、製品自体が利用者の好みの温度を学習する。その後は製品自身でプログラミングを行うことにより、外気の気温に合わせて調整しながら自動で一日の室温のスケジュールを組んでくれる。上で挙げた「全員に快適な室温」を探すというシンプルでありながら難しい問題の解決に優れている。手動で温度調整できる限界値も設定できるため、社員が勝手に行き過ぎた温度設定をするという心配もない。

節電対策には、社員が全員オフィスを離れた時に自動でオフになるようにプログラムされている。また製品のスクリーン上に特定の温度で葉のマークが表示されるようになっており、利用者にエネルギーの節約を促すような仕組みができている。リアルタイムでエネルギー消費率の確認が可能なのはもちろんのこと、エネルギー節約の目標を設定してそれに合わせた室温調整も可能となっている。社会全体で環境に配慮した生活を促すため、エネルギー供給会社も積極的にこの製品の導入を促しており、今もオフィスや家庭で普及が進んでいる。

セキュリティの向上

IoTが持つ「リアルタイムの情報をいつどこでも」というコンセプトが一番活かされているのはセキュリティ部門だろう。スマートロック製品のKISIでは、誰かが深夜にオフィスのドアを開けたという情報は建物の管理人だけでなく、企業の総務担当者のスマートフォンにも瞬時に共有されるようになっている。しかも、休日にオフィスに来た社員が鍵を開けられない場合にも、総務担当者が自宅からリモートで鍵を開錠できるようなシステムが用意されており、手間をかけずにオフィスを管理することができる。

またCanaryを始めとしたスマート監視カメラ製品は、人の顔やその人の行動を認識することができる。不審な動きがあればリアルタイムで総務担当者に様子を共有し、警察や消防署にも自動で通報するようにプログラムされている。

このようなスマートセキュリティ製品の何よりも大きな利点は、そのような機能がついたセキュリティカメラやスマートロックシステムのIoT製品を比較的安価で購入できる点だろう。日本で通常の防犯カメラを導入する場合、室内モニターの設置も含めて20万ほどもするものも存在するが、IoT製品のセキュリティカメラは200から300ドル、日本円でせいぜい3万3千円ほどで設置できるため、小さなビジネスオフィスでも導入しやすくなっている。

現在はさらにテクノロジーが進み、生体認証、つまり人間の身体的特徴や行動的特徴を使ってセキュリティチェックを行うIoT製品の開発が進んでいる。最近のスマートフォンのロック解除でも使われているが、この生体認証の最大の特徴はパスワードを打ち込んだり、カードをスワイプあるいはタッチしたり、鍵すら持ち歩いたりする必要がなく、より高いセキュリティレベルを維持できる点である。また、カードや鍵の発行あるいは紛失に対応するコストを削減することもできる。

指紋認証ではSynel AmericasやFingerTec、顔認証ではFace Value Technologies、目の虹彩認証ではEyelockといった企業が開発を進めている。

クリエイティビティの向上

大きな画面に直接書き込み可能なデジタルホワイトボードも近年オフィスで見られるようになったが、これも様々なデバイスにつなげられるようにすることで、使用する場面の幅が広がる。このボードの一番の特長はミーティング参加者が同じ部屋にいなくても、各自がそれぞれ手元のデバイスでデジタルボードに書かれる内容をリアルタイムで見たり書き込んだりすることができる点だ。これにより、参加者全員が視覚的なブレーンストーミング作業やビジュアル・ファシリテーションに参加することが可能になる。たとえ参加者が遠隔地にいたとしても全員がリアルタイムで、より自由にアイディアを広げていくことができるのだ

現在ではGoogleのJamboardやCiscoのSpark Boardがアメリカを中心に主流となっており、日本ではリコーのインタラクティブホワイトボードを始めとした製品が出されている。視覚的にアイディアを広げることができるため直感的な作業をするのに非常に便利なIoT製品と言えるだろう。コラボレーションとクリエイティビティが求められる現代のオフィスには最適ではないだろうか。

GoogleのJamboard

GoogleのJamboard

照明の調整

照明にもIoTは取り入れられ、特定の時間や空間に合わせて光の調整を行う製品も最近では増えている。オフィスはただ明るければ明るいほどいいという場所ではない。体が受ける必要以上の刺激を減らすことで、より快適なワークプレイスを目指すことができるのだ。

Photonstar Technology社はそういった課題に取り組んでいる企業である。彼らの製品であるHalcyonはオフィスの照明を人間にとって温かみのある、強すぎない明るさに抑えるように調整を行う。

一日を通してで建物内の明るさが変わる

一日を通してで建物内の明るさが変わる

上の画像のようにオフィスで働く人の体内時計を整える照明として作られており、太陽光の一日の流れと合わせて光の加減を自動で調節するようにできている。日が暮れるにつれて眼や身体に特に大きな負担をかけるとされるブルーライトを減らし、より自然に近い照明環境を提供する仕組みが組み込まれている。いつも一定の明るさが保たれているオフィスにいると、働く人の身体は1日の時間の流れを自然に感じづらくなり、余計な疲労を溜めてしまう。この製品は光の調整によって昼から夜への流れを身体に教え込み、従業員が規則正しい生活が送れるようにする。

小さい部屋からビル全体まで幅広く対応でき、カスタマイズも可能となっている。これまでイギリスのショッピングセンターWestquayやスコットランドの小学校Pumpherston Schoolを始めとしてホテルやレストランや、病院等様々な施設で導入されており、今後も目にする機会が増えそうだ。

スペースと資源の有効活用

オフィスの賃料はビジネスの出費の中でもかなりの割合を占めるものであり、無駄なスペースをどれだけ減らせられるかが重要である。より有効なオフィススペースの活用を見出すためにはこの分野のIoT製品への投資は特に必要になってくる。

例えばアメリカ・サニーベールに拠点を置くスタートアップ企業、Enlightedの製品はオフィススペース全体にセンサーを配置し、場所ごとに社員が使う頻度をリアルタイムで把握することができる他、使われていないスペースの不必要なエネルギー消費を抑えることができる。アメリカのカトリック系病院であるMercy Jefferson Hospitalでは、施設にセンサーを導入し、全電球をEnlightedのスマートライティングシステムを導入したLED電球に替えたことで、年間で約14万ドル、日本円で約1560万円もの節約に成功した。

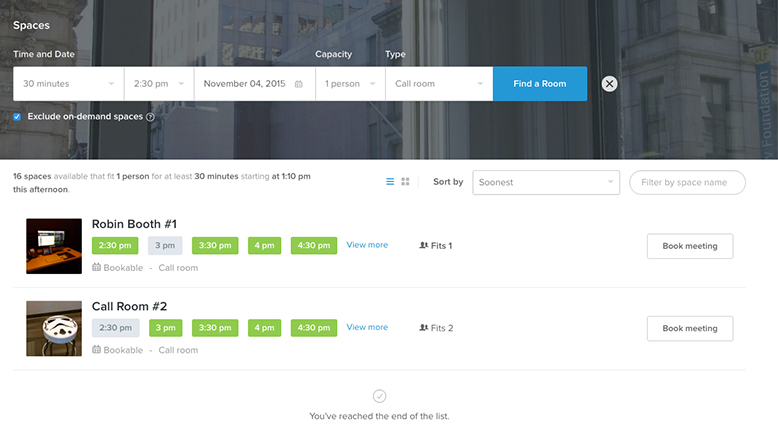

また下の画像にあるRobinは主に様々なデバイスを繋げて円滑な会議室の予約を行う製品で、一週間単位でスペースの使用状況レポートの閲覧も可能。人気の部屋や設備、部屋が一番使われるピークの時間帯や平均のミーティング時間の長さや参加人数まで把握することができる。

画像のように会議室の予約画面では、使用可能な部屋のリストと使用可能な時間が表示され、まるで映画館で作品を選ぶような感覚で会議室を確保することができる。それぞれの部屋の入り口には連動したタブレットを取り付けることで、その部屋が何時から誰に使われる予定なのか表示し、突然ミーティングを行わなければいけない時でも空いている部屋をすぐに見つけることができる。予約だけに限らず、このように一目で使える部屋がわかるように管理しておくことは、オフィスの価値をより高めることにつながるのだ。

社員一人ひとりの働く姿勢を管理

働く時の姿勢は実は社員の生産性に大きく関わるものであり、悪い姿勢が結果として腰痛などを引き起こすと治療にもかなりの時間とコストがかかってしまう。このように社員個人の問題を細かく見るような分野はIoT製品が得意とするところだ。

先進的なオフィス家具を提供するStirでもセンサーを取り入れ、得たデータからユーザーが働く姿勢に関して分析を行うようなシステムが作られている。ユーザーのデータはクラウド上に管理されているので、どのデスクを使っても、一日どれだけの間座って、もしくは立って仕事をしていたか把握し、それに対するフィードバックを出す仕組みになっている。

この製品の特長は、オフィス内で特定のデスクを持たずに好きな場所で仕事を行う「フレキシブルシーティング」というワークスタイルに対応しているところである。好きな場所で働くワークスタイルは最近様々な企業で浸透しており、GoogleのサンフランシスコオフィスのファシリティマネージャーであるDudy Bar-Tel氏もオフィスのデスクが40%しか使われていないことを発見し、フレキシブルシーティングを導入したという。このようなワークスタイルの多様化に合わせ、社員がどこにいても働く姿勢を改善できるようにすることは重要なポイントのようだ。

その他にもミシガン州に本社を置くオフィス家具メーカー、Herman Millerもスマートフォンと繋げて、働く姿勢を一日を通して同じにならないように高さを調節できるT2スマートデスクを展開している。同社のDirector of Product and Portfolio StrategyであるRyan Anderson氏は「近年のIoTソリューションにおける大きな成長はセキュリティやエネルギー管理等、ビルディングシステム寄りであるが、未来のソリューションはワークプレイスで働く人の日々におけるエクスペリエンスの改善とより密接になるだろう」と予想している。

競合のSteelcaseも次世代のオフィス家具に向けてセンサーテクノロジーに取り組んでおり、ユーザーの好みを時間を経て学んでいくようにな製品開発に取り組んでいる。ユーザーを把握し、移動するだけで好みの高さや形状に自動的に合わせることができるような未来のオフィスもそう遠くはなさそうだ。

クリエイティブな人間関係の促進

ボストンに拠点を置くHumanyzeでは、集団における人間関係の特徴に注目して製品を開発している。「Sociometric Badge」と呼ばれる製品を首からぶら下げて通常通り作業をするだけで、同僚との距離の関係を測ったり、声のトーンや大きさ、スピード、発言回数、話す順番などのデータを収集したりすることが可能になる。さらにそのデータを用いて、ワークスペースでビジネスゴールに合った適切な人間関係が形成されているかの分析まででき、オフィスにおける人間関係を改善するヒントを与えてくれる。

何気ない会話で革新的なアイディアが生まれることは広く知られており、人と人とのインタラクションを増やすための改善点を見つけ出すには最適なIoT製品だと言える。ちなみにミーティングでの参加者の発言率を数値化して見ることも可能だ。

この製品は実際にすでに幅広い業界で結果を出しており、Bank of Americaでは導入後、生産性が10%上がったという結果が報告されている。またマサチューセッツ州レキシントンにあるバイオ医薬品関連会社のCubist Pharmaceuticalでは、ランチやディナーを自分のデスクでとっている社員が多く、社員同士のインタラクションが少ないことがわかったため、その問題を改善することができた。特に複雑である人同士のインタラクションはIoTならではこそ改善できる問題だ。

このようにテクノロジーは進化し続け、IoTという形になって今オフィスに取り入れられる機会が増えている。次世代のオフィス作りに向けてこのようなデバイス導入の検討を始めてみてもいいのかもしれない。